第13話「転職をしても賃金は増えない」

2018-11-12 [記事URL]

最新DVD情報

「今すぐ」の対策が必要になりました。それは60歳過ぎの社員の賃金カットの問題です。この先送りできない問題の解決方法を社員を大切にしている経営者に提供します。

緊急対策セミナーDVDセット詳細はここからご覧ください。

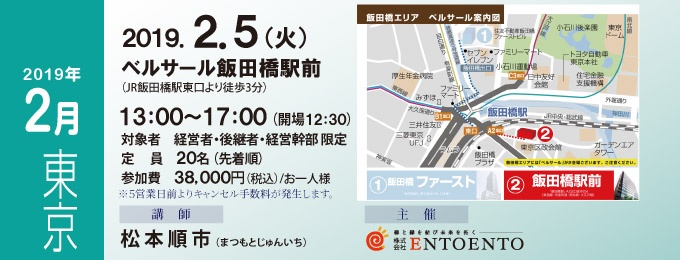

最新セミナー情報

大好評「継続的な業績向上を実現する 経営者のための人事制度5大戦略セミナー」

12月大阪、2019年2月東京会場受付中。詳しくは「セミナー情報」を参照ください。

書籍のご案内

日本の人事制度のバイブル『社員が成長し業績が向上する人事制度』(現在第9刷)、社員を育て成果を向上させるノウハウをまとめる『成果主義人事制度をつくる』(好評10刷)も発売中。詳しくは、書籍のご案内を参照ください。

最近、雑誌や新聞に「転職して賃金が増えた」という記事が掲載されます。ある求人情報誌の情報によると、転職者のうち、賃金が1割以上増えた人の割合は30パーセントになったそうです。

これは、需要と供給のバランスが崩れ、転職市場で賃金を上げないと人が採用できなくなったことが最大の理由です。

「転職先で自分の評価が必ず上回り、賃金が増える」と思って転職を考えることは危険です。

当社で開催している成長塾に、同じ業種の経営者が同時に参加することがあります。お互いに名刺交換をしながら、お互いにあることを想像しています。それは、同じ業種であるために優秀な社員をモデルにしてつくる成長シートが同じものになる可能性があることです。

ところが、実際に完成した成長シートを見せ合うと、見せ合った経営者は驚きの色を隠せません。なぜなら、同じ業種なのに成長シートがまったく違っているからです。

つまり、A社の成長シートで80点取れている社員が、B社の成長シートでも80点を取れる可能性はほとんどないのです。

前の会社で得た経験を次の会社で活用できる可能性は、かなり少ないと考えなければなりません。それは同業種であってもです。このことを経営者は社員に教育することが必要でしょう。

同じ会社で40年間成長するほうが、生涯賃金は増えます。転職するたびに賞与はもらえなくなります。10回転職した社員は、賞与をもらう機会を10回失うことになります。結局転職が多い社員は生涯賃金が少なくなることもまた経営者は教育しなければなりません。

これからの時代は、労働力人口が継続的に減り、労働力不足になります。採用難倒産も可能性としては十分にある時代に突入したということです。そのため、人材を引き抜こうとする経営者も続出するでしょう。

そんな時代だからこそ、採用した社員に1つの会社で継続して成長していくことが好ましい。それが生涯賃金を増やすことであるし、じっくりと1つの仕事を学んでいき、成長でき、安定した生活を送ることができます。そのための「3階層での成長シート」「ステップアップ基準」「モデル賃金」はもっとも重要と考えてください。

そしてこのことによって、やがてすべての社員は60歳を超え、65歳になります。65歳になった段階で年金事務所から届く年金のお知らせが、果たして自分のこれから退職したあとの全ての生活をまかなえるものであるかどうか確認する必要があります。

「現在勤めている社員の50パーセント以上が、その必要な生活費用を年金でまかなえることができない」と言った経営者もいます。その教育も必要でしょう。

もしこの会社に勤めることができたら、65歳でも成長できているのであれば継続して勤めることができ、それが70歳、80歳でも可能であるとすれば、これほど素晴らしい会社はありません。

そのことを社員にじっくりと教育するときが来ました。社員の採用よりも社員の定着がとても重要な時代だと考えるべきです。