株式会社ブンシジャパン様(包装資材の企画・開発・製造・販売、食品関連機器の設計・製造・販売、食品衛生管理コンサルティング 山口県)

2021-04-21 [記事URL]

しっかり利益を出して従業員に還元できる仕組みづくりを目指し、成長塾で人事制度づくりを学ばれた株式会社ブンシジャパン 代表取締役社長 藤村 周介氏に、その経緯と効果について詳しく伺いました。

●会社プロフィール

社名 株式会社ブンシジャパン

所在地 〒746-0015 山口県周南市清水2丁目3-7

資本金 2,200万円

設立 1982年2月(法人設立)

従業員数 97名(パートを含む)

事業内容 包装資材の企画・開発・製造・販売、食品関連機器の設計・製造・販売、

食品衛生管理コンサルティング

URL https://www.bjgroup-bunshi-japan.com/

1.食品を包む包装資材をコア事業に食の安全・安心を追及する会社

2.しっかり利益を出して従業員に還元できる仕組みづくりを構築したい

3.成果だけを評価するのではなく、従業員が成長する仕組みを模索

1.食品を包む包装資材をコア事業に食の安全・安心を追及する会社

― ブンシジャパンの会社概要をお聞かせください。

当社は山口県で1957年に文具卸売りとして創業し、1963年から包装資材卸売り事業を開始。以来、食品を包む包装資材を中心に、食品容器、フィルム包装機械、デザインパッケージ厨房用品、衛生用品、店舗備品、食品小物などの企画・開発・製造・販売に携わってきました。食品を扱う会社として「食品・衛生」に関するさまざまな諸問題に取り組み、「美味しさを包む」「安全を包む」「安心を包む」「満足をお届けする」企業であり続けるために、当社は変化と進化を続けてきました。食品加工企業、スーパーマーケット、小売店等々、さまざまな食品を届ける取引先の「パートナー」として、多様なニーズに対しスピーディーな対応ができるように、これからも常に変化と進化を続けていきます。

また、現在は食の安全・安心を追及するため、HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)、5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)、ペストコントロール、そして教育指導などに総合的な対応ができるよう「フードサニテーションエンジニアリング課」を開設。その経験とノウハウをもとに、地域の周辺企業に対して食品環境衛生支援業務も行っています。

当社はこれからも「安心・安全のプロ」として日本全国のお客様に貢献していくこと、そして地域社会に貢献できるように一層の努力を重ねていく所存です。

食品成分の汚れを素早く取り除く自動洗浄除菌システム「アンベル」

2.しっかり利益を出して従業員に還元できる仕組みづくりを構築したい

― 成長塾を受講したきっかけをお聞かせください。

大きく分けて「価格競争からの脱却」と「従業員へのボーナス支給額アップ」の2つが背景にあります。まず「価格競争からの脱却」についてですが、バブル崩壊以降、長く続くデフレの価格競争による消耗戦から抜け出せない状況でした。日本全国の小売店、スーパーマーケットなどで販売されている食品の多くは、デフレの影響で年々低価格化が加速。そのしわ寄せは我々の食品包装資材業界にもやってきて、コスト競争の激化につながっていきます。実際、1991年に私が代表に就任して以降、販売価格は下がり続けていました。

デフレという状況が変わらなければ、いくら付加価値を高めて販売しようとしても、「より安く」が顧客のプライオリティのトップであることは変わりません。我々もシェア拡大のため薄利多売を余儀なくされるわけですが、そうなると原材料の仕入れ値が重荷になります。どちらにしても低価格の争いになっていくため、生産性が上がりません。販売ボリュームはあっても利益が出ないという悪循環に陥っていたのです。そこで、従業員一人当たりの生産性を向上させる手立てはないかと思案していました。

「従業員へのボーナス支給額アップ」はその名の通りです。私自身、常日頃から従業員の幸せや満足度を大切したいと思っており、その根本となる毎月の給与については地域と比較して良い方だと自負しています。だだし、賞与は年々右肩下がり。もともと当社は成長塾の考え方と一緒で、経常利益から配分する賞与制度でしたから、赤字では支給することができません。前述したように価格競争の激化で利益は下がる一方だったため、賞与がゼロという年もありました。

「価格競争からの脱却」と「従業員へのボーナス支給額アップ」は連動しているのが分かると思います。まとめると、しっかり利益を出して従業員に還元できる仕組みづくりを構築したいという想いが、成長塾を受講するきっかけでした。

3.成果だけを評価するのではなく、従業員が成長する仕組みを模索

― 成長塾のほか、比較・検討した経営コンサルティングなどはあったのでしょうか。

経営コンサルティングの本やネット検索で、会社・組織の仕組みづくり関連の情報を数多く拝読するなど、数年間は取捨選択を繰り返していました。結局のところ、経営コンサルティングは成果主義をベースにした考え方が多く、当社に合わないという結論に達しました。

そもそも当社は従業員を育てていきたいという考え方をモットーにしており、正社員(家庭の事情でのパート採用は除く)採用が基本。人件費を下げるための派遣社員は採用していません。ですから、職能に固執し成果だけで評価することが多い経営コンサルティングの考え方は相容れないと思いました。

そんななか、原材料の値上げなどさまざまな要因が重なり、2015年の前期は3~4千万円の赤字見込みという事態に陥りました。これは本格的にまずいと思いました。その矢先、偶然にも日本経営合理化協会のセミナーで松本先生に出会いました。当時は松本先生のことを存じ上げていませんでしたが、一つひとつの話を聞いているなかで今まで悩んでいたことがクリアになっていく自分がいて、とても共感したのを覚えています。そこで「松本先生に教えていただきたい」と思ってすぐに成長塾のサイトにアクセス。2015年10月、大阪で開催された月1回の2日間コース、3か月計6回の成長塾を受講しました。

4.従業員の優れた仕事のやり方を可視化できることに感銘

― 成長塾を受講されてどんな感想を持ちましたか。

本当にさまざまなことを吸収させていただきました。特に最初に学ぶ「収益=売上高-費用」の関係を分かりやすく示したプロフィットツリーの考え方が非常にしっくりきました。実際、「売上高・営業利益率を増やす」を原点にツリーをつくっていくと、枝分かれの先に何をすべきかが明確に見えてきました。もちろん、プロフィットツリー自体は知ってはいましたが、ここまで可視化できるものだとは思っていませんでした。本当に頭の中がクリアになった感じがしました。

成長シートを使えば期待成果、重要業務、知識・技術、勤務態度など、従業員のあらゆる成長度合いを可視化できるという点も素晴らしいと思いました。これまで毎年、経営計画を策定し発表していましたが、実のところ“絵に描いた餅”でしかないと危惧していました。なぜなら「売上高・営業利益率」の目標はあっても、達成するための具体的なプロセスが提示できていなかったからです。しかし、経営計画に成長シートが加われば、足りているところ、足りないところが明確になりますから、成長するための具体的なプロセスを示すことができます。私のなかに、従業員個々が「売上高・営業利益率」の目標に向かって成長していくストーリーが見えてきました。

― 人事制度はすぐに導入されたのでしょうか。

少しでも経営状況を改善したいという想いで一杯でしたから、受講後の2015年後期からすぐに導入しました。

5.人事制度導入の定量的成果

― 人事制度の導入後、どのような効果を得ることができましたか。

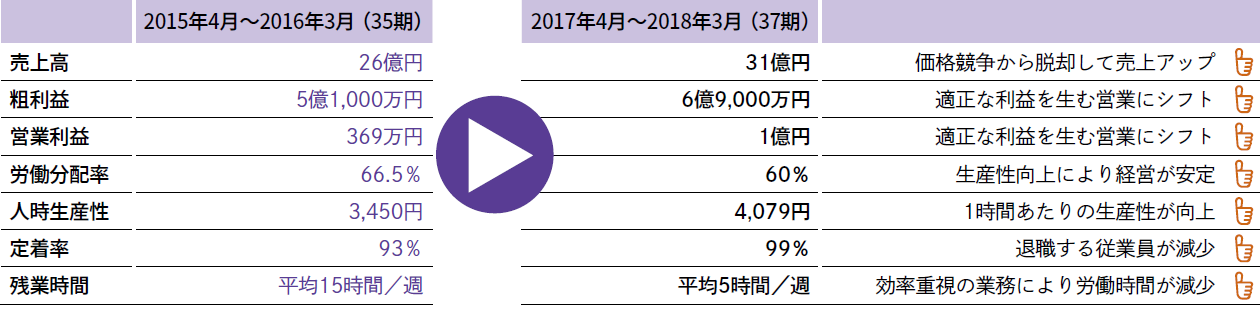

2015年4月~2016年3月の35期をBefore、2017年4月~2018年3月の37期をAfterとした、成長塾受講による人事制度導入の定量的成果を以下に示しました。35期は厳しい状況でしたが、何とか営業利益が出るまで業績は回復しました。ただ、人事制度は導入したばかりでしたから、貢献度合いは精査できません。もちろん、2年後の37期は人事制度が大きな効果を発揮したと言えると思います。

6.「利益を適正にいただく」という意識が根付く

― 人事制度を導入して課題は解決したのでしょうか。

おかげさまで、価格競争から脱却することができました。ただし、それは値上げとか、利益率の高い商品にシフトしたとかではありません。従業員一人ひとりに「利益を適正にいただく」という意識が根付いたのが、価格競争から脱却できた大きな要因です。

例えば、1件のお客様に対して1品だけの販売で終わるのではなく、2品、3品と品数を増やしてシェア率を高めていく営業ができるようになりました。もっと言えば、すべてを低価格で販売することはやめて、アフターフォローを含めたトータル的なサポートで、お客様に喜んで買っていただくスタイルに変わりました。

そうなると、お客様と当社の信頼関係は高まり、お客様は相見積もりを取ることもしなくなります。その積み重ねが売上高、粗利益につながり、今ではグループ全体で毎年8%ずつ業績が向上しています。

売上高、粗利益とも向上しているわけですから、「従業員へのボーナス支給額アップ」も実現することができました。成長シートを導入してから2年目には、賞与原資の考え方もオープンにしました。実績では、35期は年間で1か月ほどの賞与しか支給できませんでしたが、40期は夏と冬を合わせて約3.5か月の賞与を支給することができました。今後は年5か月ぐらいの賞与支給を目指したいと思っています。

7.PDCAを回しながら「従業員の優れた仕事のやり方を共有する」仕組みを構築

― 人事制度の導入によって「利益を適正にいただく」という意識が根付いたということでしょうか。

その通りです。しかし、すぐに意識が変わったわけではありません。まず、ベースに考えたのは、成長塾でも推奨している「従業員の優れた仕事のやり方を共有する」です。「優れた仕事のやり方が利益につながっていく」ことを従業員に理解させることからスタートしました。

とはいえ「従業員の優れた仕事のやり方を共有する」は簡単ではありません。従業員それぞれが独自のスタイルでやっていましたから、第三者から見れば優れた仕事のやり方でも当事者にとっては当たり前の感覚があります。決して特別なことではないのですが、その当たり前にやっている仕事から優れた仕事のやり方を見つけ出し、成長シートの重要業務や知識・技術の成長要素に落とし込んで文書化するのに苦労しました。

優れた仕事のやり方の一例としては「お客様先倉庫の整備をサポートする」があります。お客様の信頼が高まるほか、お客様倉庫の在庫状況も把握できるため、次の営業戦略に役立てることができます。「お客様先倉庫の整備をサポートする」を実践している当人からすれば当たり前のことでも、ほかの従業員が行っていなければ注目すべきポイント。それによって業績が上がっていればなおさらです。

結局は試行錯誤を繰り返し、PDCAのサイクルを回しながら「お客様先倉庫の整備をサポートする」のような優れた仕事のやり方を見つけ出し、成長シートのなかで可視化・共有化していくことにつきます。シェア率を高めていく営業もアフターフォローも、優れた仕事のやり方をピックアップし実践してきた結果によるものです。優れた仕事のやり方を共有し業績が上がってくれば、自然と従業員同士が教え合う環境も生まれてきます。

実際、教え合う環境があるチームワークの良い営業所は業績面で良い結果が出ています。現在は業績で劣る営業所も学ぶ方が得策という意識に変わり始めており、積極的に優れた仕事のやり方を取り入れるようになってきました。もちろん、会社としてはそうした営業所の姿勢を高く評価していますし、どんどん優れた仕事のやり方を可視化・共有化して業績向上に努めてほしいと思っています。

8.高い人時生産性を示していた2つの会社を子会社化

― 2つの企業を子会社化した際にも、人事制度が大に役立ったと伺っています。

実は最近、ステンレス精密加工の会社と食品・飲料・日用品などの多様なパッケージを製作する会社を子会社化しました。事業買収したわけですから、この2社は経営状態が良かったわけではありません。実際、3期分の決算書ほか会社の経営状況が分かる資料一式を見たときは「芳しくない」と思いました。

どうやって企業評価をしようかと思案していたとき、試しに人時生産性に当てはめてみました。すると、どちらも驚くほど高い数字が出ました。一方は6,000円前後の数字が算出されたほどです。要は単純に売上高が落ちていることが分かりました。会社の規模を考えた際、売上高と経費のバランスが悪いことも分かりました。それなら、当社の人事制度を導入すればすぐに回復する会社だと判断し、子会社化に至った次第です。

子会社化した翌月にはそれぞれの会社の従業員に対し、成長シートの導入と試算表から賞与原資、資金繰りまでをオープンにすることを明言。給与体系と評価基準がはっきりしたことによるモチベーションアップ、当社の資源を活用できるというシナジー効果などにより、今期中に黒字化することができました。あらためて、成長塾の人事制度は優れた仕組みだと実感しているところです。

9.従業員のため、お客様のために「理想を諦めない」

― 人事制度に悩んでいる企業に向けて、御社からアドバイスがあればお願いします。

自分の得の部分だけを考えていると、成長塾の人事制度は難しいかもしれません。従業員のことを一番に考え、そしてお客様のことを考える、そんな経営者がいる会社こそ、成長塾の人事制度は合致するのではないでしょうか。私自身、従業員のため、お客様のための想いを成長シートに落とし込むことが一番楽しいひととき。自分の欲はありません。それは「理想でしょう」という方もいるかもしれませんが、私は「理想を諦めない」のが信条です。諦めないから、理想であっても考えはブレません。まずは、成長塾の人事制度を用いて、社長の頭にある想いを可視化していくことをおすすめします。

― 最後に一言お願いします。

成長塾受講前は悩んで迷っていたときでしたから、松本先生の言葉一つひとつが体に染み入るようでした。松本先生にはとても感謝しています。おかげさまで従業員も成長し、来季にはプロパーの社員3名を取締役に就任させる予定です。今後は人事制度による可視化を継続しつつ、役員を入れることで経営の透明性を図り、会社として本格的な組織づくりに着手していくつもりです。

松本先生には、従業員を大切に考えている日本全国の中小企業に、これからも人事制度の構築・運用の支援を続けてほしいと願っています。引き続きよろしくお願いします。

株式会社ブンシジャパン様、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

※ 株式会社ブンシジャパン様のホームページ

※ 取材 2021年1月

人時生産性は従業員1人が1時間働く際の生産性のことで、成長塾ではもっとも重視しているのは承知しています。しかし、当社の場合は一般的な人時生産性では指標になりません。なぜなら、牛乳の生産量は従業員の働きと必ずしも一致しないからです。そもそも牛には個体差があり、常に同じ生産量が取れるとは限りません。しかも生き物ですから、その日の体調にも左右されます。

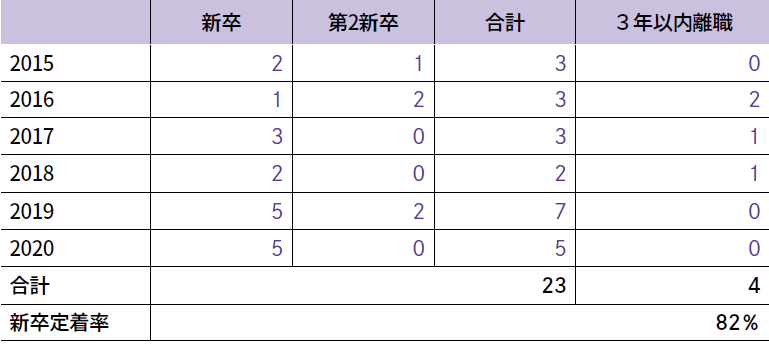

人時生産性は従業員1人が1時間働く際の生産性のことで、成長塾ではもっとも重視しているのは承知しています。しかし、当社の場合は一般的な人時生産性では指標になりません。なぜなら、牛乳の生産量は従業員の働きと必ずしも一致しないからです。そもそも牛には個体差があり、常に同じ生産量が取れるとは限りません。しかも生き物ですから、その日の体調にも左右されます。 2年目までの定着率は94%とこの業界では非常に高い数字ですが、3年目になると表のように82%となっています。その原因は、キャリアプランの認識の誤差によるものではないかと推測しています。

2年目までの定着率は94%とこの業界では非常に高い数字ですが、3年目になると表のように82%となっています。その原因は、キャリアプランの認識の誤差によるものではないかと推測しています。