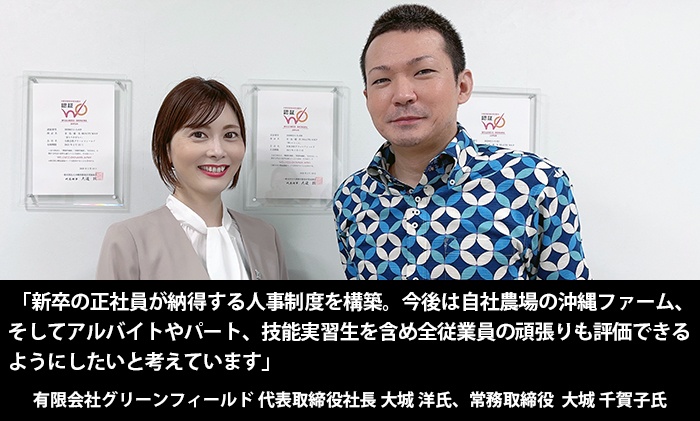

有限会社グリーンフィールド様(農産物の生産、加工、販売 沖縄県)

2022-07-01 [記事URL ]

成長塾 で人事制度づくりを学ばれた有限会社グリーンフィールド 代表取締役社長 大城洋 氏と、常務取締役 大城千賀子 氏にその経緯と効果について詳しく伺いました。

●会社プロフィールhttps://114.co.jp/

1.安心・安全に配慮したカット野菜・カットフルーツを製造・販売

――グリーンフィールドの会社概要をお聞かせください。

真心がこもっている安心・安全なグリーンフィールドのカット野菜、カットフルーツです。これは自慢の沖縄県産カボチャです。 大学卒業後、沖縄県内で肉の卸の仕事をしているとき、野菜の仲卸業を営んでいた父から、カット野菜の製造・販売を手掛ける会社を立ち上げるから加わってほしいと声をかけられたのがグリーンフィールドの始まりでした。そこで父と私、そして叔父を加えた3人で、2005年に有限会社グリーンフィールドを立ち上げました。

ところが、カット野菜に関する知識は誰も持っていません。そのため、私が福島県のカット野菜専門の会社で1年間修行し、技術とノウハウなどを持ち帰ってようやく事業がスタートしました。最初は苦戦しましたが、従業員一丸となってカット野菜、カットフルーツの品質と生産能力を高めることにまい進。その結果、現在は大手外食企業や大手スーパーマーケット、学校給食など、数多くの顧客を獲得するまで成長することができました。

原材料となる野菜やフルーツに関しては、当初は契約農家から仕入れていましたが、現在は私が代表を努める自社農場、有限会社沖縄ファームで賄っています。これにより、生産から製造・出荷まで一気通貫のワンストップ体制で、皆様のもとに新鮮で美味しいカット野菜、カットフルーツをお届けしています。

当社は「野菜に新しい価値を吹き込み、野菜でゆとりと活力を提供する。」をサービステーマに、子供から若い共働き世帯、そして年配の方々の輝くライフスタイルの創造に貢献していきたいと考えています。そのために大切なのは、品質と美味しさにこだわった安心・安全な食品をお届けすること。細心の注意を払い、衛生管理基準をクリアしたものだけをお客様のもとに届ける生産工程の構築に研鑽を重ねてきました。おかげさまでその努力が実り、数ある食品安全規格のなかでも難易度が高い食品安全システム認証の国際規格「FSSC 22000(Food Safety System Certification)」認証を取得することができました。

FSSC22000認定を受けた品質管理部 有限会社沖縄ファームにおいても、食品安全、労働環境、環境保全に配慮した「持続的な生産活動」を実践する優良企業に与えられる事実上の国際標準「GLOBALG.A.P.(グローバルギャップ)」認証を沖縄で初めて取得。この認証の取得に満足せず、これからも当社は大いなる夢を持ち、地域社会と皆様に愛される会社づくり、人づくりに精進してまいります。

2.優秀な新卒社員が安心して長く働ける会社を目指す

――成長塾を受講した背景をお聞かせください。

新卒で入社した従業員が納得して働くことができる環境づくりを求め、成長塾を受講させていただきました。そもそも創業して10年ほどは従業員の数は揃っていましたが、ほとんどがパートやアルバイト。正社員を雇う財務的な余裕がありませんでした。

事業が軌道に乗った10年目、大学を卒業する新卒を正社員としてようやく数名採用することができました。そうした新卒の子たちと一緒に働いて思ったのは「本当に優秀」だということ。物覚えにしても段取りにしても、さまざまな業務の場面で「やっぱり新卒社員は違う」と感心させられました。そうなると、今後も毎年数名ほどの新卒を採用し、人材育成・成長支援に注力していきたいと思うようになります。

また同時に、そうした新卒社員が辞めることなく、誇りを持って安心して長く働ける会社を目指さなければならないと考えるようになりました。そのためには、就業規程の整備はもちろん、「何を頑張ったら給与が増えていくのか」が分かる仕組みが必要になります。そこで求めたのが、透明性が高い人事制度でした。

――成長塾受講の前、別の人事制度の導入を検討されたと伺っています。

まずは社労士のコンサルティングのもと、独自の人事制度を1年かけてつくりました。ところが完成した人事制度は、何等級の何段階という等級制度や賃金テーブルなどが非常に複雑で、我々は本当にこの人事制度を運用できるかという不安でいっぱいでした。

複雑というだけでなく、幹部に求められるレベルが高すぎたというのも導入を躊躇する要因でした。人手不足で現場の兼任業務も多いなか、一般企業の課長や部長と同一のスキルを求められてもすぐには対応できません。もちろん、一般論で言えば幹部にはそうしたスキルが必要だというのは理解できます。

ただ、制度というものがほとんど存在しないところに、いきなり杓子定規の人事制度導入は厳しいというのが正直な気持ちでした。完成され過ぎていた人事制度ゆえに、当社には合わなかったという感じでしたね。

3.成長塾の人事制度なら自社に合った人事制度がつくれる

――成長塾を受講された経緯を教えてください。

前述した人事制度の導入に躊躇していたとき、お世話になっているキムタカ税理士法人から、松本先生が主催している成長塾を紹介されました。中小企業向けの人事制度では全国有数の実績があるとのことで、タイミング良く松本先生の沖縄講演に足を運ぶことができました。その後、2017年10月163期生として成長塾を受講させていただきました。

――受講後の率直な印象をお聞かせください。

成長塾の人事制度は「期待成果」「重要業務」「知識・技術」「勤務態度」のさまざまな成長要素を成長シートに展開するわけですが、これをすべて自分たちが可視化していくのが素晴らしいと感じました。これなら、当社に合った人事制度がつくれるのではないかと大きな期待を抱きました。

さらに感銘を受けたのは、競争ではなくて共有するという点です。優れたやり方をシェアするという考え方は、まさに目から鱗でした。会社の組織づくりを行ううえで、これまでは結果だけを見てしまいがちでしたが、受講してからは考え方が180度変わったような気がしました。

――人事制度を運用するうえで苦労はありましたか。

従業員のほとんどは製造部門に属していますから、細かく成長シートを分ける必要がないのは助かりました。しかし、自分の頭のなかにある成長基準を可視化する作業は四苦八苦しました。これまで感覚に頼っていた成長基準だったため、客観的な成長基準をつくるには時間を要しました。

実際、成長塾を受講してすぐに人事制度を導入しましたが、2年間は仮運用期間に据えていました。本格的な運用を開始したのは3年目からになります。

また、導入当初のフィードバックの面談では、成長塾を受講した私たちが必ず同席するようにしました。それまで面談自体ほとんどありませんでしたから、いきなり「成長シートに基づいたフィードバックの面談を実施しましょう」と言っても、何をすればいいか分からないと思ったからです。

面談の指導だけでなく、従業員一人ひとりに「プロセスを評価している」こと、そして人事制度の解釈に共通の認識を持ってほしかったというのもあります。人事制度を導入してから新卒社員が増えていきましたから、単純に労力という意味で大変でした。

4.正社員の定着率が向上

――人事制度の導入後、どのような定量的効果を得ることができましたか。

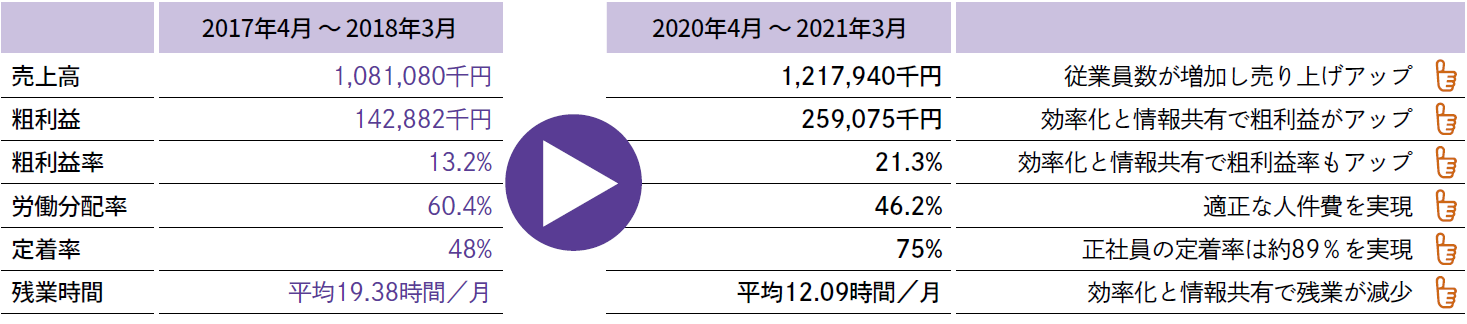

2017年4月~2018年3月をBefore、2020年4月~2021年3月をAfterとし、成長塾受講前後を比較した定量的成果を以下に示しました。

注目してほしいのは定着率です。48%が75%ということで、一見すると低いと思われるかもしれません。そもそも当社の従業員数は繁忙期になると180名にのぼり、その多くはアルバイトやパート、外国からの技能実習生で占めています。現在、正社員は33名です。つまり、表の定着率は家庭の事情や技能実習生という立場で退職せざるを得ない従業員を入れた全体数で、正社員だけに絞れば約89%という高い定着率になります。

正社員が辞めないのは、人事制度のPDCAサイクルが機能するようになったこと、それとともに福利厚生が整備されてきたのが大きな要因だと考えています。

5.情報を共有し良いことを伝える文化が定着

――人事制度の導入による定性的な効果をお聞かせください。

人事制度を導入した当初は、多くの正社員が評価を受ける側でしたが、現在はそのなかからリーダーが育ってきています。そして、今はそのリーダーが自分の部下を指導するフェーズに入ってきました。すると、リーダーは以前に幹部から言われてきたこと、幹部ならではの悩みなどをようやく理解したようで、積極的に部下の成長を支援する動きが見え始めてきました。まさにそれはPDCAがうまく回り、人材育成の文化が根付いてきたと感じる瞬間です。

最初に感銘を受けた優れたやり方を共有する考え方は、成長シートのなかだけでなく、教え合う仕組みとして定着しつつあります。成功を全員で共有するのはもちろん、その成功を手にしたいと思う部下の能力を引き出すことができるリーダーが増えてきました。

同時に良いことを伝える文化も根付いてきたと感じます。例えば、褒められればどんなに小さなことでもうれしいもの。本人にとっては大したことではないやり方でも、リーダーや幹部からの言葉を通じて賞賛はしっかり本人に伝わっています。我々にも聞こえているわけですから、それは間違いありません。

また、フィードバックの面談が社内の雰囲気を変えてくれました。リーダーや幹部が部下に関心を持って勤務態度や仕事ぶりを評価しますから、自ずとコミュニケーションの量が増えていきます。コミュニケーションの量が増えると社内の風通しが良くなり、それが会社全体の雰囲気につながっていきます。実際、会社に活力がみなぎっていると思うときが度々あります。

6.グローバル化に対応する成長シートをつくりたい

――今後の展開をお聞かせください。

最終的には、すべての従業員が「グリーンフィールドなら安心して30~40年働ける」と思える会社にしたいと考えています。そういう意味では、これからも人事制度のブラッシュアップは必要だと思っています。ブラッシュアップのひとつとして考えているのは、グローバル化に対応する成長シートです。

限られた時間のなかで技術の習得を目指す外国からの技能実習生なども在籍していますから、当社としても実務にあたってから適職を見極めていく従来型のメンバーシップ型雇用では対応しきれません。スキルや実務能力を適正に判断し、専門性の高い人材を雇用する方法へのシフトチェンジが必須で、成長シートもそれに対応するグローバル化が求められます。

また、今後は冒頭で紹介させていただいた自社農場、沖縄ファームをグリーンフィールドに吸収する構想があります。その際には、すべての正社員を成長シートで成長の確認をする仕組みを構築できればと考えています。また、正社員だけでなく、パートやアルバイトを含めた全従業員の頑張りも成長シートを通じて可視化できるようにしたいと思っています。

例えば、現在は賞与原資をオープンにしていますが、「誰がいくらもらえるのか」までオープンにする施策を模索しています。競争を促すのではなく、成長等級と成長点数が賞与に反映されることを把握してほしいという想いからですので、従業員の理解は得られると思っています。

沖縄ファーム産のキャベツは11月から6月にかけて収穫期を迎えます。新鮮なままカットされ、お客様の食卓へお届け

7.5~6割程度の完成度でもスタートさせることが重要

――人事制度に悩んでいる企業に向けて、御社からアドバイスがあればお願いします。

人事の問題は多くの経営者が悩むところで、一人では解決できない部分も多くあるかと思います。当社が良かったのは、私、大城 洋と大城常務が二人三脚で人事制度の導入を推進したこと。相談し合いながら、より良い人事制度の構築を目指したことで、悩みを抱え込むようなことがありませんでした。心にゆとりを持って人事制度の構築・導入に取り組めたと思います。

あとは完璧を求め過ぎないことですね。考え過ぎてスタートが遅れてしまっては前に進みません。当社の場合「運用しながら、その都度ブラッシュアップをすればいい」と考え、とりあえず5~6割程度の完成度でスタートさせました。実際、最初の段階はころころと変わったため、現場は混乱したと思いますが、そこは理解を求めながら完成度を高めていきました。

もちろん、先ほども申し上げた通り、今後もブラッシュアップは必要ですが、全従業員に納得してもらえる人事制度を構築できたと自負しています。

――最後に一言お願いします。

松本先生の「労って、褒めて、認めて、感謝する」という言葉が今でも心に残っています。今いる従業員に感謝する気持ちを忘れないように、いつもその言葉を反芻しています。

それと、松本先生のちょっとした冗談は沖縄にぴったり合いますね。いつも笑わせてもらっています。これからもご活躍をお祈りしています。

有限会社グリーンフィールド様、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

※ 有限会社グリーンフィールド様のホームページ