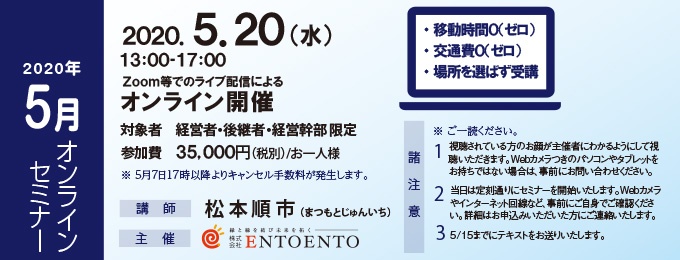

第16話 経営者が知っておくべき、社員目線での業績の説明の仕方

2020-04-21 [記事URL]

「社員たちが、『自分たちの賃金が今後どうなるのか心配だ』と話をしているのを聞いてしまいました。このような状況でもやはり自分たちのことしか考えてくれないのは社員だから仕方がないですよね……」

先日相談の中で経営者の方がさびしそうにポロリと漏らされた一言です。

「社員だから業績に関心が無いのは当たり前」そう思っていませんか?

これほど日本中の、ほとんどの企業が一斉に売上を減少させている状況は今まで見たことがありません。リーマンショックや東日本大震災の時と比べても、影響の大きさは桁違いと言わざるを得ないでしょう。

この環境の中で、社員は経営者と一緒になって、危機感を持って行動を変革しているでしょうか?

昨日までのマーケットとは様変わりと言わざるを得ません。この未曽有の大変化の中で、社員がスムーズに動き出している会社とそうではない会社の違いが歴然としてきました。それは社員が“ある”ことを理解しているかどうかの違いです。

成長塾では賃金制度のスタート時に考えてもらうことがあります。それは経営者の共通の悩み、

「どうして社員は会社の業績に関心を持たないのだろうか?」

です。

これを社員の立場で考えてもらいます。

経営者が社員の処遇を決めるとき、最初に考えるのは会社の業績です。そしてその次に社員の成長です。この順序が変わることは100%ありません。業績がいいのかそうでないのか。それを考えずに処遇を決めることはありえません。

しかし社員が昇給・賞与について考えるときに、見ているのは自分の評価だけです。

つまり、自分の評価が高まれば昇給・賞与が増える。

そのようにしか考えていないのです。

間違ってはいないでしょう。しかし、足りていません。どんなに成長しても、業績が悪ければ昇給・賞与は増えないことを理解していないのです。

「そんなことはない。社員には常に、『業績が悪かったら賞与・昇給は減る』と言明している」

そうです。経営者は常にそう伝えているでしょう。

ここに落とし穴があります。「社員が経営者の発言したことをすぐに理解する」ことはないのです。

残念なことに、その経営者の発言を理解するまでには、時間がかかります。少なくとも入社20年後に管理職層まで成長すれば、処遇は会社の業績が大きく影響していることが分かるでしょう。

しかし、現在のこの状況においてはそんな悠長なことを言っていられません。社員はそのことを理解できなければなりません。タイミングが悪いことは承知の上で、社員に業績のことを説明することが必要です。ただし、

「このままだと会社が立ち行かなくなる、どれだけ業績が厳しいかも毎日説明している。分かっているハズだ!」

そのような伝え方はしても意味がありません。この発言から社員が受け取るメッセージは「会社はどうやら危ないらしい」ということだけです。場合によっては「もう転職先を考えなければいけないかもしれない」という考えにさえなります。

では何を説明すればいいのか。それは、業績がどう変化したら昇給・賞与はどう変化するかです。

3月決算の会社であれば、3月や4月は経営計画書の発表の時期でしょう。そのときに、

「今期の経営目標が実現できたときに賞与は○○になる、昇給は□□になる」

と説明することです。

○経営目標が実現できたときは昇給・賞与が増える

○逆に業績が悪いときには昇給・賞与は減る

○場合によっては、昇給・賞与がない

これを説明できなければなりません。

昇給・賞与を出したくない、ということではありません。昇給・賞与を出したい、増やしてあげたいからこそ、経営者としての経営目標を立てていることを、社員に知ってもらわなければなりません。

そして業績に合わせて昇給・賞与がどうなるのかが事前に分かることは、社員にとって安心になります。

成長塾で人事制度をつくり、業績と社員の昇給・賞与の関連性を説明した会社は、社員が自分の昇給・賞与と業績の関係を理解して安心します。そして自分の昇給・賞与を減らさないためにどうすべきかを考え、必死で工夫・改善をしています。変化に合わせて生まれてくるチャンスすら掴もうとしています。

「結局は自分のことしか考えらえられないのか」とがっかりしないでください。自分のこととして物事を捉えることが必要なのです。そこから「そのためには自分のことだけではなく、他の社員のことを考えなければならない」ことを学びます。

業績は全社員が成長することによって大きく向上します。

やがて会社のことや社会のことを考えるように成長していくのです。

ついには、環境に適応することも考えるようになるのです。

環境に適応できない社員は、残念ながらその時代に飲み込まれてしまいます。環境に適応できる社員、そして企業だけが生き残っていくことになるでしょう。

しかしここでもう1つポイントがあります。成長シートがあれば、その優秀な社員の、高い成果を上げるやり方を全社員で共有化し、全員で生き残っていくことができるということです。

成長シートでどうすれば高い成果を上げられるかを教える。

そしてそのときに昇給・賞与がどう決まるのか説明する。

規模がどんなに大きくなったとしても、この考え方がある限り、環境に適応していきすべての社員が幸せになる組織を永続することができます。

今こそ、成長シートをつくり、業績と社員の処遇について説明する時です。