第18話 活用できるテレワーク用の成長シートのつくり方

2020-05-12 [記事URL]

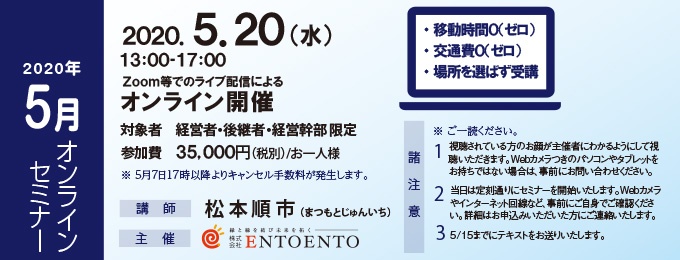

最新セミナー情報

弊社セミナーがリアルタイムの動画配信によるオンラインセミナー(ウェビナー)形式で開催決定!

「社員が成長し業績が向上する経営者のための人事・成長制度構築セミナー」

2020年、5月オンライン受講(ライブ配信)※現在、申込受付は終了しました。

書籍のご案内

Amazonで1位獲得!【60分社長シリーズ】最新刊『働き方改革を阻害する2大人事問題の解決法』が大好評発売中です。

その他の著書に関しては、書籍のご案内を参照ください。

「テレワークの成長シートを作成したいのですが、どう作ったらいいかわかりません」

現在、最も経営者を悩ませていることでしょう。

この悩みの根幹は、「テレワークをしている社員をどう評価したら良いかわからない」です。

しかし考え方を変えてみましょう。前例のないものを評価することはできなくて当然と考えてみてはいかがでしょうか。「成長シート」は社員の成長のためにつくるのです。社員を評価するためにつくるものではありません。

成長シートの基本に立ち返るならば、テレワークの成長シートはテレワークの最も優秀な社員をモデルに作成します。しかし初めてのテレワークで最も優秀な社員と言われても、大いに混乱されてしまうでしょう。

ただし、テレワークを始めた初日から、成長シートは必ず作成してください。そしてそれを運用しながら見直し続けていくのです。

まだ仮の成長シートです。社員から不平・不満が出ることもあるかも知れません。

「参りました。こんな質問が出てしまいました」

多くの場合、経営者は社員からの意見に頭を抱えています。その経営者に私は最初にこう申し上げます。

「社長、それは良かったですね。社員がこの会社で成長したいと思っている証です。成長を諦めずに定着したいと思っている証でもあります」

その私のアドバイスに経営者は、きょとんとした顔をします。成長シートは社員を成長させるために使うものである以上、社員から意見が出てくるのは当たり前です。

この成長シートの期待成果は数字で表します。そして、その期待成果の成長要素の、成長基準によって、必ずその業務――テレワークの成果を測り続けなければなりません。もし社員が「この成果を上げるためにはこちらの方が重要業務だと思います」と言ってきて、そして実際にそのほうが成果が上がることを確認できたならば、成長要素そのものを見直せばいいのです。

それはとても「ありがたい」と思わないでしょうか。誰もがこの会社で優秀であると褒めて貰いたいと思っている証です。いや、この会社をずっと辞めずに、定着して頑張りたいと思っている証です。

それはテレワークで最も成果が上がるやり方を全員で模索し、全員で見直し、全員で成長するための「成長シート」です。

そしていつかこの期待成果の数字を上げる重要業務に対して社員から意見が出なくなるときが、テレワークの成長シートの完成を意味します。繰り返してきた見直しによって、全社員でこの重要業務をやったらこの期待成果の数字が上がることを確認したと同時に、それにすべての社員が納得したからです。あとはそのテレワークの優秀な社員像に向かって全社員が学び合い、教え合って成長していくのです。

やがてこの成長シートに書いてあるテレワークで最も成果を上げる重要業務をすべての社員が遂行することによって、全社員がテレワークで高い成果を上げることになります。テレワークという状況の中でも、会社全体の業績は最も高い結果になることは想像に難くありません。

これからテレワークの成長シートをそれぞれの会社がつくり始めるでしょう。そのサンプルを示すことはできません。それぞれの会社によってテレワークの仕事の内容が違い、また、そのため期待成果の種類も違うからです。

大切なことだからもう一度言いますが、テレワークを始めた初日から、成長シートは必ず作成してください。そしてそれを運用しながら見直し続けてください。

成長シートはすべての社員に優秀になってもらいたい、そして昇給・賞与をたくさん出してあげたい経営者の願いを込めたシートです。これからどんどんいろんな質問が出てきます。それを前向きに、積極的に受け入れて、見直しを全社員でやってください。

それによって3か月後、6か月後、成長シートの完成度が高まっていくでしょう。そしてそのテレワークの仕事にやりがいを持つことができるようになるのです。