第194話 優秀な社員に対する“ある”教育が業績を飛躍的に上げる

2024-02-06 [記事URL]

【4年ぶりの会場開催】成長塾(東京)申し込み受付中!

YouTube更新中!チャンネル登録・ご視聴はこちらから

組織原則2:6:2の通り、全ての会社には「優秀な社員」が2割、「まあまあな社員」が6割、「これからという社員」が2割います。

経営者は会社の業績を上げたいと考えるときに、どうしても下の2割である「これからという社員」に頑張ってもらいたいと思うでしょう。そこで、この社員のモチベーションを上げるため、上司に書籍や研修を通じてさまざまなマネジメントスキルを学ばせようとします。

一方で、上の2割の高い成果を上げている「優秀な社員」に対しては「もっと頑張って成果を上げてくれたらうれしい」と、目を細めているだけかもしれません。この社員に対して特別な教育をすることは、まず考えていません。しかし、実はこのとき優秀な社員が「成長の足踏み」をしていることに気が付いている経営者はほとんどいないでしょう。

ある有名な大手企業のホームページには次のようなことが書いてあります。

「賞与は成果の大きさで配分する」

これは「我が社では『成果主義』という考え方を採っている」とストレートに伝えています。さて、この文言を見た優秀な社員はどのような行動を取るか想像つくでしょうか。

成果の大きさで賞与を配分するのであれば、自分が他の社員よりも高い成果を上げ続けた方がもらえる賞与は多くなると考えるでしょう。これは当たり前の考え方で、異常でも何でもありません。その結果、この優秀な社員は成果を上げている自分のやり方を他の社員に教えなくなります。

どの業種業界でも、業績が高い会社は働いている社員同士がお互いに教え合って成長していることは紛れもない事実です。それを仕組みにしている会社もあります。しかし、優秀な社員が賞与をたくさんもらうために、そのやり方を他の社員に教えることをやめてしまったらどうでしょうか。

どんなに優秀な社員でも、いっぺんに1.5倍の成果を上げることは無理でしょう。しかし、成果の上がっていない社員が今の成果を2倍にすることは決して難しいことではありません。成果が上がっている社員のやり方を真似すればいいだけです。事実、そうやって日本では企業全体が業績を上げてきた過去があります。

しかし、先程の成果主義を採る会社は今後、過去のように企業全体で飛躍的に業績を上げることはないでしょう。優秀な社員が間違った方向(利己主義)で成長していくようになるからです。これは賞与配分の仕組みが、優秀な社員に間違った教育をしていることに気が付かなければなりません。

優秀な社員には「他の社員に教えることであなたがさらに成長し、賞与が増える」と、仕組みを通じて教育することです。

「あなたがやっている成果を上げるやり方を、他の社員に教えることであなた自身の成長につながる。そしてその結果他の社員が成果を上げることで、賞与原資そのものが大きく増えることになります。そして、その増えた賞与原資を配分するときに、一番賞与が増えるのは教えたあなたです」と仕組みをつくり説明することで、優秀な社員は他の社員に教えるようになり、もっともっと成長していくことになります。

そのためには「教えることを最も高く評価する」「賞与は会社全体の業績を上げることで増える」、この2つを仕組みとして明示しなければなりません。

成長シート®で最も高い評価は「他の社員に教えていた」です。成長シートを活用する人事制度、そして成長シートの評価(成長点数)で賞与を決める賃金制度があれば、この優秀な社員に対する教育は完璧です。

業績を向上させるポイントは、優秀な社員が成果を上げているやり方をどんどん他の社員に教える組織にすることです。

あなたの会社の優秀な社員は、他の社員に優れたやり方を教えているでしょうか。

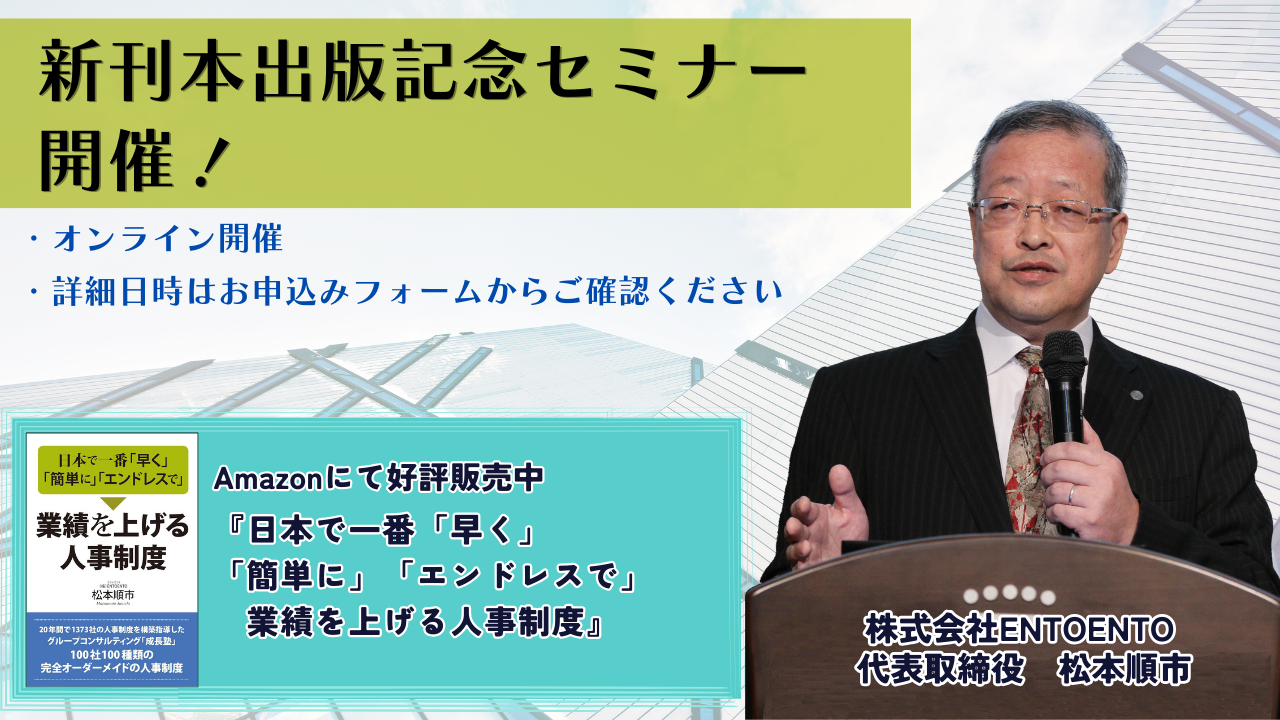

【2024年開催】弊社主催の新刊本出版記念セミナー

詳細・お申込みは下部のバナーから(リンク先へ飛びます)

【Amazonにて部門第1位獲得!(10/17)】

日本で一番「早く」「簡単に」「エンドレスで」業績を上げる人事制度

20年間で1373社の人事制度を構築指導したグループコンサルティング

「成長塾」

100社100種類の完全オーダーメイドの人事制度

松順式人事制度(成長制度)とは!

ご購入はこちらから