株式会社セベル・ピコ様(宝飾パーツおよび宝飾品の企画、製造、卸販売 東京都)

2023-01-11 [記事URL ]

業績を向上させるため、そして事業承継のため、成長塾 で人事制度を構築された株式会社セベル・ピコ 取締役 総務部長 二宮 康人氏に、その経緯と効果について詳しく伺いました。

●会社プロフィールhttp://www.seberu-pico.com/

1.ジュエリーパーツの企画・デザイン・製造・販売を手掛ける

――セベル・ピコの会社概要をお聞かせください。

葛飾区東立石の東京工場 当社は私の父、二宮 朝保(現、代表取締役社長)が時計やジュエリーを製造している会社から独立し、1973年に設立したジュエリーパーツの企画・製造・販売の会社です。ジュエリーパーツをメイン商材として選択したのは、「一過性のデザインや最先端技術・技術革新に左右されず、時代が進んでも大きく変わることがない普遍的なものだから」と聞いています。

当社の特徴は、品質にこだわりたいという想いから、ジュエリーパーツの企画からデザイン、そして製造から販売に至るまで協力会社や下請けを使わず、すべて内製で行っていることです。「これまでにない使い勝手の良い製品を開発し、世に出していきたい」という想いで、お客様に喜んでいただける商品をつくり続けています。

生産拠点は東京工場ほか、愛媛、フィリピン、タイにもグループ会社の工場があります。東京工場は小規模に生産もしていますが、大半は企画・デザインしたものを形にしてみる試作工場として稼働しています。愛媛では真珠加工もしています。真珠用ネックレスの留め金においては国内シェアが約6割と、真珠が好きな方なら一度は当社のジュエリーパーツに触れたことがあるかもしれません。フィリピンは設備機器を使って量産品を製造する工場、タイは職人の技術力が必要な商品を製造する工場です。

機能性と美しさを兼ね備えたジュエリーパーツ 私が入社したのは2011年4月です。1年目は小売店、2~4年目まではタイ工場、5年目が愛媛工場、6年目からは本社で総務や経理の管理業務という形で本社勤務。製造から販売、管理業務まで一通り経験してきました。

2.事業承継が近づき、人事制度の導入が必須に

――成長塾受講の背景をお聞かせください。

大きな理由は2つあります。ひとつは、コロナ禍の影響でジュエリー業界全体が非常に大きな打撃を受けたことです。バブル崩壊以降、ジュエリー業界全体が30年間ほぼ右肩下がりの状況のなか、コロナ禍が追い打ちをかけ、当社も売り上げに大きな影響が出ました。人事制度の導入は、そうした状況から脱却するための打開策のひとつでした。

もうひとつは、事業承継が近づいてきたことです。現社長の父も75歳になり、事業承継を見据えて組織を見直したところ、とても引き継げる状況ではないことが分かりました。なぜなら、これまで人事制度がなくても経営が成り立っていたのは、起業した父だからこその経験と知識があったからです。その経験と知識はすべて父の頭のなかにしかなく、当然、可視化もされていません。さらに、グループ会社を含めて従業員数が多い現在は、父でさえ四苦八苦しているほどでしたから、私にできるはずがありません。そんなとき、父からすすめられたのが松本先生の成長塾でした。

――なぜ、現社長のお父様は成長塾をすすめてきたのですか。

2005年6月に父は成長塾を受講した経験がありました。当時、成長塾で学んだ人事制度を導入したかったようですが、どうしても業務が忙しく、導入までには至らなかったと聞いています。

――成長塾の人事制度について、どう思われましたか。

職人の技が美しいジュエリーパーツを生み出します 成長塾について私自身、面白そうだと思った反面、半信半疑だったのも否めませんでした。というのも約10年前、他のコンサルティング会社の人事制度導入を試みて失敗した経験が頭をよぎったからです。

当時、紹介されたコンサルタントと一緒に人事制度づくりを試みましたが、その制度は事業が成長していく前提だったため、当社には合いませんでした。要するに成果が上がれば給与が上がり、成果が下がれば給与も下がるという制度。右肩下がりのジュエリー業界に当てはめると、従業員の給与は下がる一方になってしまいます。結果、運用までには至りませんでした。

そういった経験を踏まえつつ、父が受講した成長塾の資料を見ましたが、「理屈としては分かるけど・・・」という考えが拭いきれませんでした。とはいえ、百聞は一見に如かずの気持ちで2022年1月に成長塾を受講しました。

3.現実的に導入できる、頑張る価値がある人事制度

――実際に受講した感想はいかがでしたか。

率直に「すごい制度」と感じました。前述の失敗した人事制度や、巷の人事制度の本などは、いずれも人・物・金・時間のどれかが必要なため、とても導入はできないと思っていました。これに対し、成長塾の人事制度は、経営者の想いを可視化して仕組みにすることが他とは異なります。「現実的に導入できる、頑張る価値がある」と考えることができました。

――実際に人事制度は運用されていますか。

地域の展示会に出展し、アクセサリーを展示・販売 2022年5月1日から3か月ごと、対象者別(本社所属の従業員)に仮運用を始めました。最初は幹部を対象に7月まで実施。次に8~11月の期間から中堅従業員を含め、そして11月~2023年1月の期間からは一般の若手従業員まで含めて実施しています。この3サイクルが終われば、本社の全従業員に成長シートを適用したことになります。

11月の半ばからは、成長シートとリンクした新賃金制度に移行する予定です。それが従業員に反映されるのは、昇給のタイミングとなる来春。その状況次第で仮運用を続けるか、本運用に移行するかになると思います。

4.一人ひとりに合った成長シートを作成

――成長シートをつくるうえで苦労はされましたか。

業務が多岐にわたることに加え、同じ仕事をしている従業員が一人もいない独自の業務体制のため、成長シートづくりは本当に苦労しました。私自身、工場の仕事をあまり理解していなかったことも苦労した点です。近年は事務作業に付きっきりで工場に行く機会がなかったため、まずは現場を理解することに時間を費やしました。その後、社長・経営幹部と相談しながら、従業員一人ひとりに対して今何をやっていて、今後は何をしてほしいのかなどを何度も検討。最終的には従業員それぞれに合ったオリジナルの成長シートを作成するところに行きつきました。

――その仮運用中のなかで、定量的成果を得ることはできましたでしょうか。

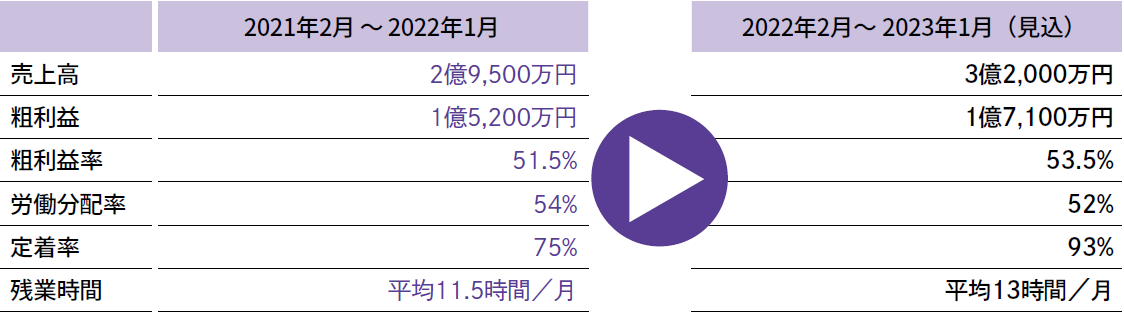

2021年2月~2022年1月をBefore、2022年2月~2023年1月(見込)をAfterとし、成長塾受講前後を比較した定量的成果を以下に示しました。先ほど申し上げた通り、仮運用は2022年5月からのため、実質のAfterは9カ月ほどとなります。

仮運用であり、運用期間は短いですが、数字は向上しています。なお、この数字は当社単体の売り上げのみで、グループ会社の数字は入っていません。

5.人事制度の導入が事業改革に発展

――人事制度の導入による定性的成果はいかがでしょうか。

これについては、非常に大きな成果を感じており、今後に大きな期待を持っています。以下、具体的な成果を挙げさせていただきます。

<経営層と従業員、お互いの理解度が深まる>

成長シートづくりを通じ、誰が何をやっているかまで完全に把握することができました。私自身、会社全体の理解が深まったと感じています。また、従業員とたくさんの会話をしたことで、人事制度に対する印象は「非常に良いものになった」と幹部従業員から聞いています。とくに私と歳が近い若い従業員は、かなり期待感が高まったようです。

<コミュニケーションの増加>

フィードバックを増やしたことで、社内のコミュニケーションがスムーズになったと感じています。具体的なフィードバック数については、直近3回目の仮運用、若手従業員の場合を例にお話しします。まず10月の末、11月からの成長シートの説明を行いました。次に、12月中頃に中間の確認とフィードバックを行い、そして評価期間終了後に最終フィードバックを実施する予定です。このように、一人につき3回のフィードバックを私と対象者の直属の上司で行います。

正直、時間のやり繰りには苦労しますが、フィードバックの優先度は高く設定しています。なぜなら、現場の声をリアルに聞くことができる機会だからです。従業員がやりたいこと、会社に期待すること、会社への不満など、従業員が考えているさまざまなことを聞くことができます。社内の情報が私のところに集約されてきますから、後は私の行動次第。例えば、従業員から他部門が関係する話を聞くことがあれば、私がパイプ役となって理解と連携を深める動きを行うことが可能。上手くいけば、部門間のコミュニケーションがスムーズになります。

しかも、成長シート自体、従業員同士のコミュニケーションを推奨する内容になっています。実際、従業員同士、積極的にコミュニケーションを取る動きが見られるようになりました。

<マニュアルで技術の共有を図る>

工場特有の職人気質があったため、これまで仕事は「見て覚える」が基本。人に教えるという文化はありませんでした。しかし、それでは従業員が技術を習得するまで時間がかかります。当然、経営面にも悪い影響がでます。今回、人事制度を導入するにあたり、「マニュアルをつくるなど、積極的に技術を教え情報を共有する姿勢が、成長基準における最高評価につながる」とフィードバックの都度、従業員に伝えていました。この効果があったのか、実際にマニュアルを見かけるようになりました。非常に良い方向に行っていると感じていますので、さらなる情報共有に期待しています。

<人事制度の導入から目標設定が始まる>

目標を立てて業務にのぞむ体制を構築できたこと、これがもっとも大きな成果だと考えています。実は右肩下がりの業界ということもあり、長年、目標がないなかで業務を続けていました。目標設定を考えたこともありましたが、達成できない目標を掲げることで従業員のモチベーションを下げることにならないかと、慎重になっていました。

しかし、今回の人事制度は目標設定に役立ちました。まず、松本先生がおっしゃっているように「この人事制度は従業員を評価するものではなく、従業員の成長を支援し会社も一緒に成長していくためのもの」と伝えたことで、大きな反発もなく人事制度を導入することができました。そして、人事制度を導入すると、成長するためには何らかの目標設定が必要だと認識するようになります。順番としては逆かもしれませんが、結果的に人事制度が目標設定を行う体制を築いてくれました。

それだけではありません。目標設定をしたら今度は目標達成のため、リーダーをつくってプロジェクト化するところにつながっていきます。さらに、プロジェクトを成功させるための会議や進捗報告など、人事制度の導入から始まって逆算的にさまざまな業務活動が行われるようになりました。この状況は業務改革のBPR(Business Process Re-engineering)という言葉が当てはまるかもしれません。入社以来、初めて「会社が大きく変わり始めている」と感じています。

6.グループ会社への導入にも着手する予定

――今後の展開をお聞かせください。

売り上げをコロナ禍前に戻す、その次はかつての全盛期まで戻す、その先はそれを超えていくことが会社全体の大きな目標です。もちろん、簡単なことではありませんが、目標に向かって取り組む姿勢を大切にしつつ、当社の状況、日本の市場、世界の市場を踏まえ、売り上げ目標を達成するには何をすればいいのか、その具体策を十数年ぶりの経営計画書にまとめています。

さらに、人事制度においてやるべきことは、グループ会社への導入です。国内のグループ会社への導入は難しくないと思いますが、海外のグループ会社は人の気質も違えば法律も違うため、そのまま移行することは難しいと考えています。まずは、現地の幹部と相談したいと思っています。

7.人事制度を形にすることで会社が動き出す

――人事制度に悩んでいる企業に向けて、御社からアドバイスがあればお願いします。

人事制度がない、あるいは人事制度をつくったことがない中小企業の方々に、ぜひ成長塾の受講をおすすめします。まず、経営者の想いを可視化して仕組みにすることが大事で、仕組みにするところまでは、松本先生からサポートを受けることができます。仕組みになれば、そこからさまざまものが動き出します。それは決して当社だけではないと思います。

――最後に一言お願いします。

松本先生の人事制度は机上の空論ではありません。ご自身の成功と失敗、苦労を糧につくり上げられた人事制度です。だからこそ、どの会社でも運用することができます。私自身、出会えて本当に良かったと思っています。まだまだ、勉強することばかりですので、引き続きよろしくお願いいたします。

株式会社セベル・ピコ様、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

※株式会社セベル・ピコ様のホームページ(http://www.seberu-pico.com/)