有限会社中井レストラン企画様(飲食店の経営、酒類の製造および販売等 大阪府)

2023-04-03 [記事URL]

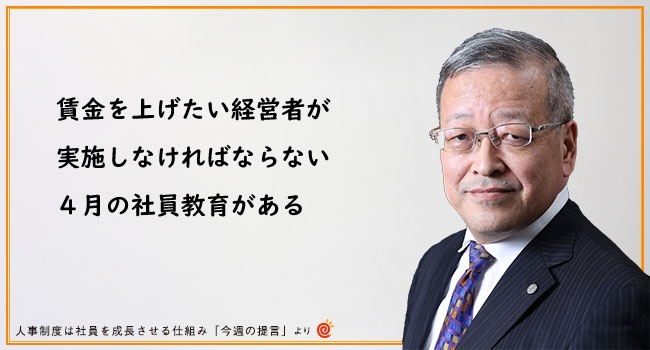

働くポジションや昇給および賞与に関して従業員の納得度を高めるため、成長塾で人事制度づくりを学ばれた有限会社中井レストラン企画 代表取締役 中井 深氏に、その経緯と効果について詳しく伺いました。

●会社プロフィール

会社名:有限会社中井レストラン企画

代表者:代表取締役 中井 深

従業員数:20名(正社員5名、アルバイトパート15名/2022年6月現在)

所在地:〒541-0053 大阪市中央区本町1-7-1 三星本町ビル

事業内容:

飲食店の経営、ビール・発泡酒・その他酒類の製造および販売、

飲食店の企画・運営、飲食店の経営コンサルタント業務、

食料品および飲料品の販売、通信販売

URL:http://www.dolphins.co.jp/

1.ベルギービールを提供する居酒屋を展開

――有限会社中井レストラン企画の会社概要をお聞かせください。

私が29歳のときに独立し、1985年4月に飲食店を開業、1990年3月に現在の有限会社中井レストラン企画を設立しました。店舗は私のビール好きが高じた、ビールがメインの居酒屋です。創業当時は世界各国のビールを提供していました。

途中からベルギービールの専門店にシフトしましたが、その理由はたまたま訪れたビール専門の講習会でベルギービール専門店舗のブースに出会い、興味を持ったからです。初めは「飲みやすい」「フルーティー」だけでなく「濃い」や「酸っぱい」など、バラエティに富んだ味が面白いと思いました。もっとベルギービールを勉強したいと考え、現地にも足を運びました。

いくつものビール醸造所を見学させてもらい、それぞれに非常に深いバックボーンがあることが分かりました。とくにさまざまな文化が交じり合ったベルギーの歴史と風土は興味深く、現地のビール醸造所はそのバックボーンを味に反映させていました。そこで、あらためてベルギービールの味を日本の皆さんに知っていただきたいと思い、ベルギービールの専門店にシフトした次第です。

カフェでコーヒーを飲む感覚でベルギービールを楽しめる店DOLPHINS Umeda

カフェでコーヒーを飲む感覚でベルギービールを楽しめる店DOLPHINS Umeda

現在はご存知の通り、コロナ禍の影響で飲食業界全体が大打撃を受けてしまいました。もちろん、当社も例外ではありません。一時は6つあった店舗も一店舗は閉店、もう一店舗はのれん分けを行うなどして規模を4店舗に縮小しました。しかし、ただ縮小するだけでなく、4店舗のうち、ひとつの店舗は自社製クラフトビールのビール醸造所にチェンジし、新たなビジネスモデルを構築中。このビール醸造所には、クラフトビールを提供するブルワリーパブも併設する予定です。

激動の飲食業界ですが、当社はコロナ禍の先に向け、新たなチャレンジにまい進してまいります。

2.キッチンとホールも兼任できる体制を構築したい

――成長塾を受講した背景をお聞かせください。

美味しいベルギービールと料理が楽しめる店内

美味しいベルギービールと料理が楽しめる店内

もっとも大きな理由は好き嫌い、もしくは得意不得意でポジション(キッチン/ホール)が決まってしまい、店舗運営の効率化・活性化につなげることができなかったためです。

確かにキッチンが得意で接客が苦手な従業員の場合、あまりホールに出たくない気持ちは分かりますが、忙しい時間帯で人手が足りないときはホールにヘルプが必要です。そうした場面で頑なにキッチンにこだわる従業員がいると、店舗をスムーズに運営することができません。

しかも、私が「キッチンも大事、ホールも大事」だと従業員に浸透させることができずにいたため、ポジションにこだわる我儘がまかり通っていました。しかたなく、ホールを回すためにアルバイトを雇い、無駄な人件費を支出していました。

もうひとつ、昇給や賞与の決定にも苦労していました。基本的には私の一存で決まるわけですが、従業員と面談し、お互いに顔色を伺って昇給や賞与の額を決める状況でしたから、一人ひとりに時間がかかります。

しかも、提示する昇給や賞与は、面談時の場当たり的な数字。根拠があるわけではありませんから、従業員に対する説得力がありません。納得してもらうためにも気を使うため、私にはとてつもなく重労働でした。毎回、従業員が納得する昇給や賞与を簡単に算出できる方法はないかと考えていました。

――先ほどの問題を解決するための施策などはされたのでしょうか。

大阪府中小企業家同友会での新人社員研修会のシーン

大阪府中小企業家同友会での新人社員研修会のシーン

大阪府中小企業家同友会に所属する経営者仲間と相談しつつ、さまざまな施策を思案しました。例えば、従業員を交えた戦略会議もそのひとつです。

会議自体は盛り上がり、決定した事項を実行しようとするのですが、しばらくすると従業員は「会社には良いかもしれないけど、自分たちにはどんなメリットがあるのか」という考えが頭をよぎってしまうせいか、長くは続きませんでした。要は私が「どう頑張れば給与が上がるのか」を示せないため、従業員のモチベーションが続かない状況でした。

――成長塾に出会った経緯をお聞かせください。

あるとき、大阪府中小企業家同友会の経営者仲間の一人が、とても清々しい顔をされていたので「どうかされましたか?」と伺いました。すると、松本先生が主催する成長塾を受講したとのこと。さらに、成長塾の人事制度を導入して以降、会社が劇的に変革し始めたと聞き、これは当社もその人事制度を導入したいと思い、2010年12月に成長塾を受講しました。

3.成長シートづくりを再確認するため2回目の成長塾を受講

――2014年にもう一度受講をされていますが、その理由を教えてください。

最初の受講後、すぐに成長シートを作成して運用したところ、2010~2013年までは非常に上手くいきました。従業員も「期待成果」や「重要業務」などの成長点数が自身の成長につながること、昇給や賞与にもつながることを理解できていました。そして、私や幹部もフィードバックや成長支援会議を行い、人事制度の運用に力を注いでいました。実際、そうした人事制度の導入が業績にも成果として表れていました。

ところが、従業員が成長しているはずなのにも関わらず、2014年は業績が芳しくありませんでした。そこで、従業員と一緒に成長シートを見直したところ、「当社で言うところの優れたやり方は、他店では普通もしくは当り前なのかもしれない」という結論にたどり着きました。もちろん、私自身の経営戦略にも問題があったかもしれませんが、現状の状況を打破したいという想い、そして、成長シートづくりをあらためて確認、ブラッシュアップしたいという気持ちがあって、再度受講することにしました。

――2回受講されて人事制度は明確になりましたか。

もちろん、明確になりました。2回目の受講以降は、成長支援会議のなかで「重要業務」「知識・技術」の定義を毎回見直すようになりました。これにより、良い意味で成長点数の基準がシビアになるため、従業員を次のステップへ促せるようになりました。

4.正社員だけでなく、アルバイトは成長シートのスモール版で評価

――人事制度を導入して良かったところを教えてください。

多くの効果がありましたが、主だったところでは以下が挙げられます。

<成長と処遇(昇給・賞与)がリンク>

自身の成長が処遇(昇給・賞与)につながるということを説明できるようになりました。とくにキッチンとホールの両方を重要業務に位置付けたことが大きく、この両方をこなすことが成長への第一歩であることが、ようやく従業員に理解してもらえました。

<教えることが当り前の環境に>

優れたやり方を他の従業員に共有して成長させることが5点という考え方は、とても素晴らしいと感じています。これこそが、私が求める理想の従業員像です。こうした高い成長点数は処遇(昇給や賞与)につながっていきますから、従業員も教えることに抵抗がなくなっています。もっと教えることが当り前の環境になれば、店舗の雰囲気はより和やかになるのではないかと期待しています。

<給与に納得感>

人事制度による評価と業績がリンクしているため、従業員から給与に対する不平不満の声がなくなりました。従業員も納得感があるようです。そして、私も楽になりました。

以前は昇給時期になると時間がかかるため、とても憂鬱でしたが、今は成長点数をベースに算出するだけですから、まったく時間はかかりません。

<新卒の採用に成長シートを活用>

以前は中途採用ばかりでしたが、人事制度導入後は成長シートでキャリアプランを説明できるようになったため、新卒の採用を決意。新卒の合同説明会などの場で成長シートを大いに活用し、実際に新卒を採用することができました。

<アルバイトには成長シートのスモール版を利用>

当社にも多くのアルバイトが在籍していますが、彼らの働きに対しても成長シートを応用できないかと思案し、成長シートのスモール版をつくることにしました。1項目あたりの成長点数は最高4点に設定。ビールとワインの持ち運びに関する項目を例にすると、「ビールもしくはワインをオーダーの席に持っていく」だと1点、「ビールとワインを一緒にオーダーの席に持っていく」では2点になります。2点を獲得すると研修が終わり、「素早く正確に」などが付くと3点になり、時給が上がるというシステムです。こういった項目を30前後用意しました。

アルバイトの業務を定量的に評価し、時給に反映できるため、非常に重宝しています。

5.一般的な外食産業よりも離職率が低い

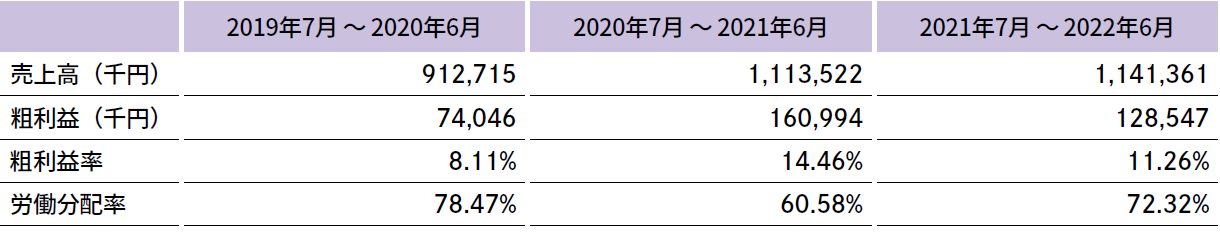

――人事制度導入後の定量的効果をお聞かせください。

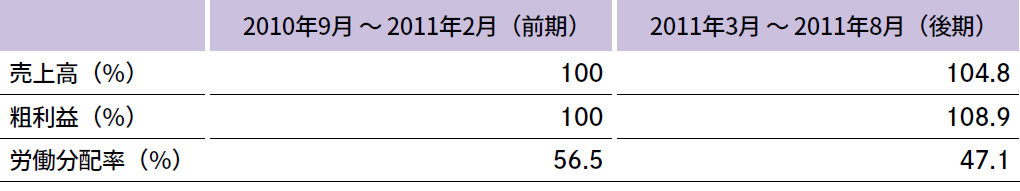

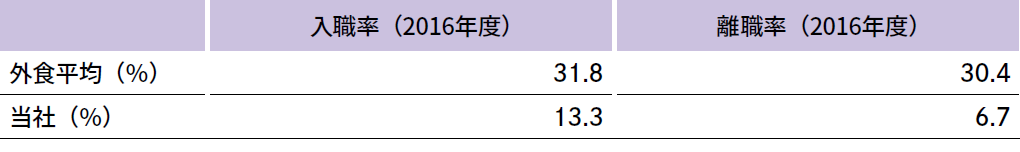

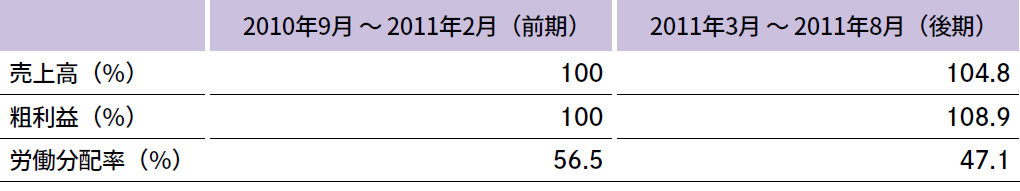

人事制度導入前後の2010年9月~2011年2月、2011年3月~2012年8月という6カ月で比較し、以下に示しました。人事制度導入前の2010年9月~2011年2月の売り上げ100%とした場合、人事制度導入後の2011年3月~2012年8月は業績が向上しているのが分かると思います。

また、2016年度の離職率を以下に示しました。長く働いてくれる従業員を確保するのが難しい飲食業界ですが、人事制度導入後の当社は従業員、アルバイトともに平均就業年数が長く、離職率が少ないというデータになりました。人事制度導入の効果は確実に得られたと考えています。

6.コロナ禍で辞めた元従業員と良好な関係性を築く

――冒頭でコロナ禍の影響をおっしゃっていましたが、もう少し詳しくお聞かせいただけますでしょうか。

コロナ禍は、飲食業界および当社に大きな打撃を与えました。そもそも最初の非常事態宣言時は営業自体できなかったため、売り上げは最大97%ダウン。現在はようやく6~7割ぐらいまで回復してきたところです。しかし、依然としてコロナ禍前の状況には戻っていません。

また、「営業ができない」「売り上げがない」となると、自ずと従業員は削減するほかありません。コロナ禍で十人前後の従業員が辞めていきました。残った従業員に対しては、成長シートを「今何をやるべきか」に絞り、コロナ禍仕様に変更して対応しました。ようやく現在は、コロナ禍前の成長シートに戻しつつあるところです。

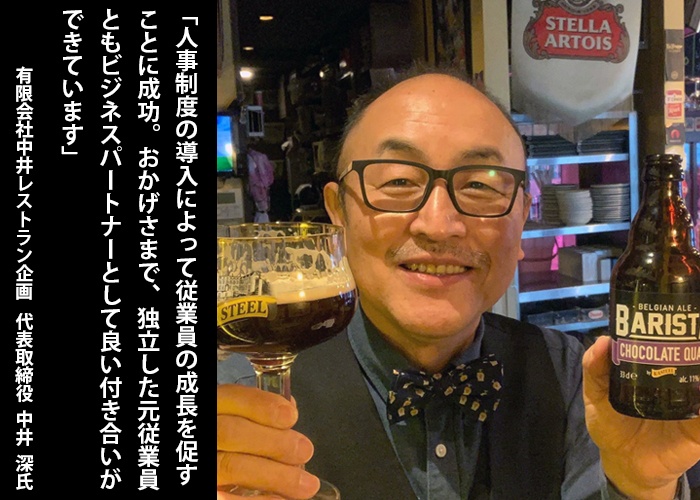

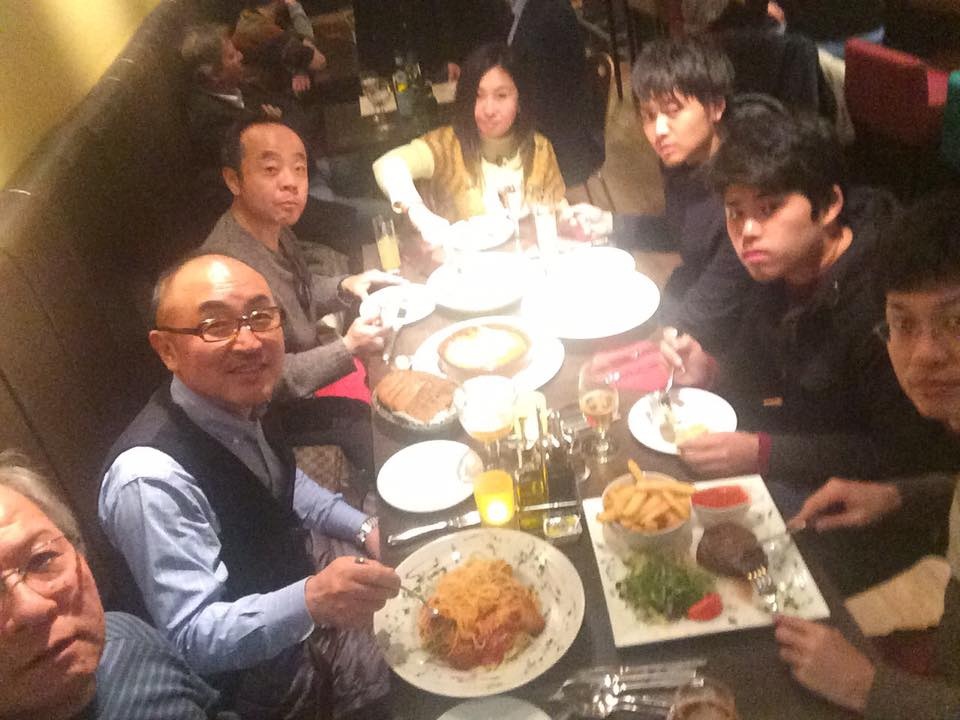

幸いにも、当社を辞めた従業員の多くは円満退職で、独立して自分の店を持つ元従業員も少なくありません。そういった元従業員は、有り難いことに頻繁に当社の店舗に遊びきてくれます。もちろん、お互い遺恨などもありません。こうしたフランクな付き合いができているのは、人事制度による成長支援とアットホームな環境が少なからず影響しているのではないかと推測しています。

私も飲食業が好きですから、同じ飲食業を志す元従業員をしっかり応援したいと思っています。

――人事制度に悩んでいる飲食業に向けて、アドバイスがあればお願いします。

当初は「従業員みんなが定年退職まで勤める会社にしたい」と思っていましたが、大きなチェーン店ならともかく、当社のような規模の小さな会社では難しいというのが正直な感想です。

それでもコロナ禍を除き、当社が外食産業の平均よりも離職率が低いのは、成長塾の人事制度のもと、従業員の成長を促すことができたからだと思っています。仮に辞めても、成長シートを通じて自力で生きていく力が身についていれば、同じ飲食業の仲間として協業していくことも可能です。事実、これから当社がつくるクラフトビールを元従業員が経営する店舗に置いてもらう話を進めています。

私から言えるのは、会社に都合の良い成長シートにしないこと。繰り返しますが、従業員の成長を促すことに重点を置いた成長シートを作成すれば、長く付き合える飲食業の仲間になるのではないかと考えています。それを念頭に、飲食業の経営者も成長塾を受講することをおすすめします。

――最後に一言お願いします。

実は最初の受講のとき、重い病気にかかってしまい、計6講座の講義の4講座目を受講することができませんでした。病気のこと、4講座目を受講できないことを松本先生に伝えると「とにかく病院に行ってしっかり直し元気に帰ってきてください」と安心する言葉をかけていただきました。

病院では、松本先生に用意していただいた教材と電話でのコンサルティングにより、4講座目の講義をクリア。退院後は5講座目の講義に出席することができました。こうした松本先生のフォローは本当に有り難かったですね。こうした対応には感謝しかありません。これからも、引き続きよろしくお願いいたします。

従業員は同じ飲食業で働く大事な仲間

有限会社中井レストラン企画様、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

※有限会社中井レストラン企画様のホームページ(http://www.dolphins.co.jp/)

※取材2023年1月