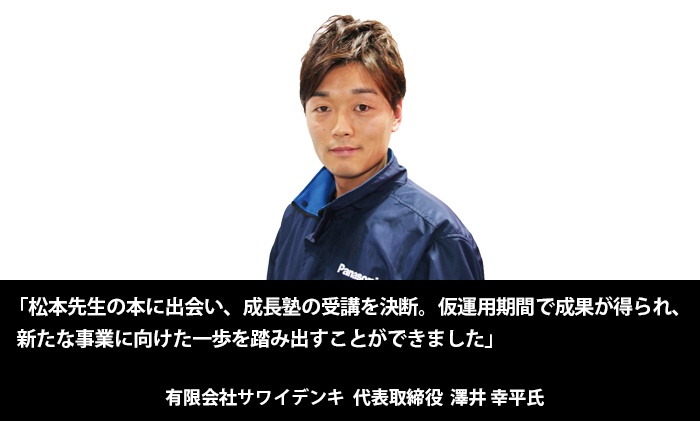

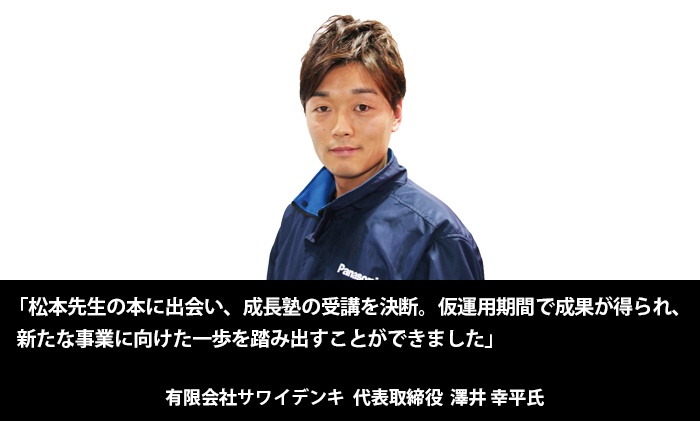

有限会社サワイデンキ様(家電販売・電気工事 滋賀県)

2021-12-01 [記事URL]

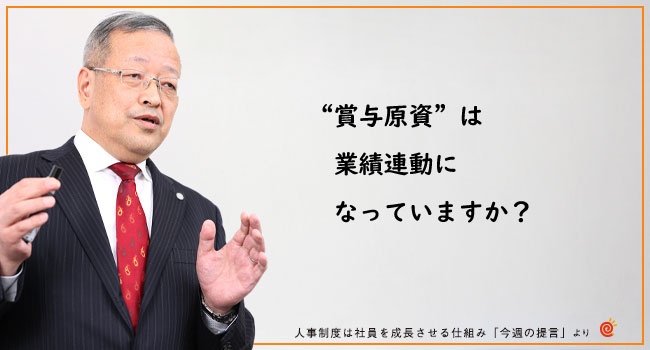

街の電気屋さんという業態の将来と社員が働く環境を案じ、成長塾で人事制度を学ばれた

有限会社サワイデンキ 代表取締役 澤井幸平 氏に、その経緯と効果について詳しく伺いました。

●会社プロフィール

会社名 有限会社サワイデンキ

代表者 代表取締役 澤井 幸平

社員数 7名(パート1名を含む)

所在地 滋賀県大津市和邇高城11-6

事業内容 家電販売・電気工事

1.地域密着が強みの街の電気屋さん

―― サワイデンキの会社概要をお聞かせください。

店舗では定期的にイベントを開催している

店舗では定期的にイベントを開催している

今から約45年前、私の父(現在は会長)が創業した会社で、パナソニックの家電販売と個人宅向けの電気工事が主な業務となります。いわゆる街の電気屋さんですね。お客様は地域住民の方々で、その大半は固定客およびリピーターで占められています。依頼があれば家電のコーディネートから手掛け、さらにはお客様宅の電気工事、例えばエアコンや分電盤・ブレーカー工事なども携わっています。

当社の特徴は、街の電気屋さんならではの軽快なフットワークです。得意先から困りごとなどのお問い合わせをいただけば、2~3時間以内には駆けつけて対応します。家電に関連しないことでも、お客様の生活の困りごとなら可能限り迅速かつ的確に解決するのが当社のモットーです。大手量販店やネット販売にはない「手が届きにくいところへの手厚いサービスやサポート」は地域密着だからこそできる当社の強みだと思っています。

―― 澤井社長の経歴をお聞かせください。

約1年半前、コロナ禍のなかでの事業承継で代表取締役に就任しました。といっても父と母、私を入れた3人に、社員4人(1人はパート)の計7人体制の小さな会社です。

私自身の入社は17年前になります。専門学校を卒業後、当社と同じパナソニック系列のお店で修行させてもらい、21歳のときに入社しました。以来、父をサポートする形で業務に携わりながら経験を積んできました。

2.事業承継後も会社を存続させるには改善が必要

―― 成長塾受講のきっかけをお聞かせください。

5年前くらいから経営に関わる部分に携わるようになり、会社のあり方や将来を考えるようになったのがきっかけです。「それなりに売り上げは上がっているのに手元に現金が残っていないのはなぜか?」「社員が同じミスを繰り返してしまうのはなぜか?」などは代表になる前から感じており、どうしたら改善できるか模索していました。

会社の働く環境を良くしたいという想いもありました。メンバーが変わっていないとはいえ、残業が当たり前になっていた状況は問題と感じていました。また、福利厚生の整備が必要だとも思っていました。

私としては、事業承継後もできる限り会社を存続していきたいと考えていましたから、今のやり方を変えるしかないと決断。それが、成長塾の受講の決意とつながりました。

―― 成長塾以外で実践したことはありますか。

そもそも、もっと会社を良くしたいという想いに拍車をかけたのは、当社の税理士から紹介された会社経営に関するセミナーに参加したことでした。今の会社の経営状況を分析し今後の経営計画を作成するセミナーで、会社を変えるための方向性を見出すことができました。これが大きな転機になったと思います。

3.松本先生の本で腑に落ちる

―― 成長塾との出会いを教えてください。

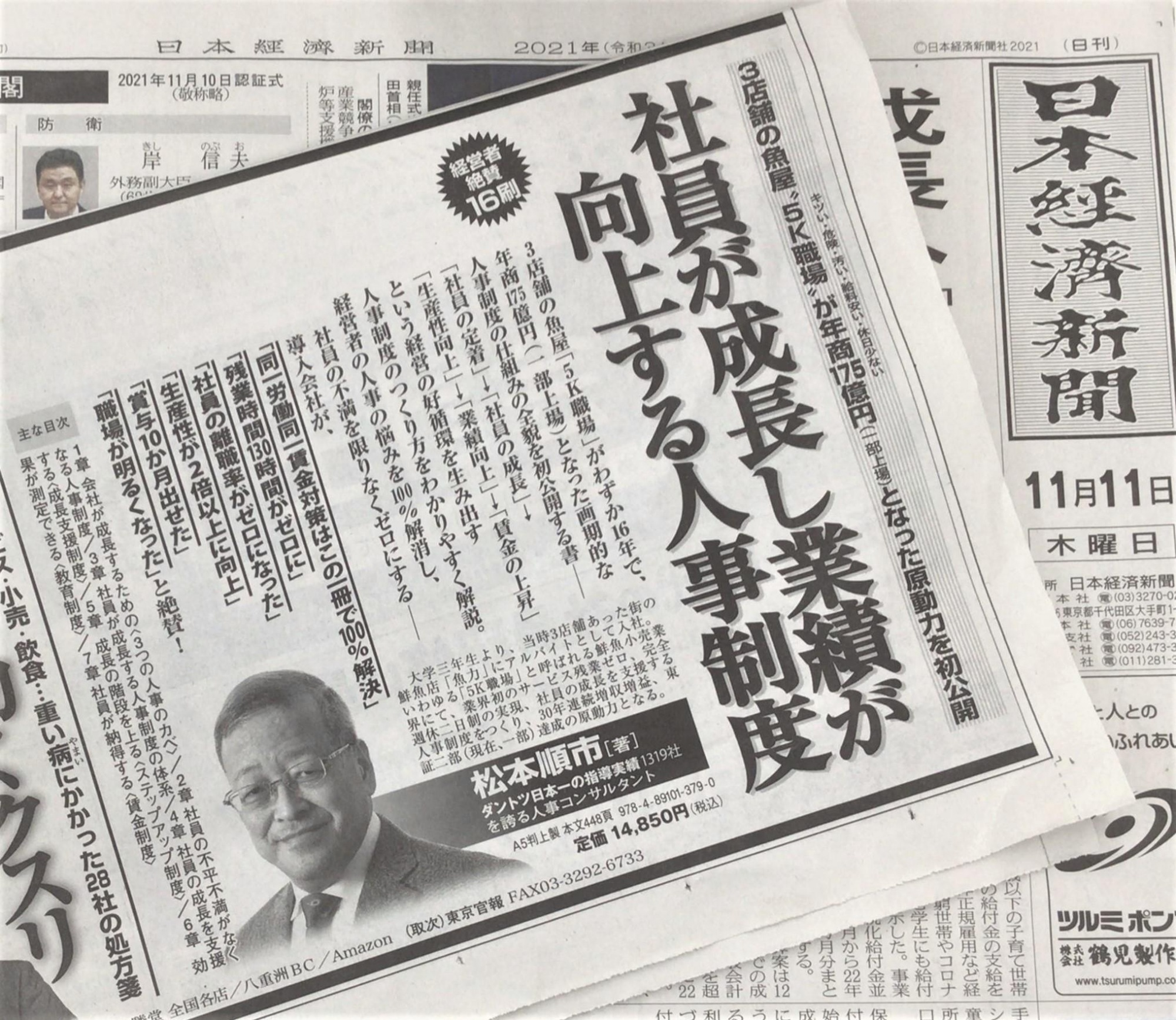

セミナーを機に、本格的に会社組織の改善につながるような手立てを模索していたとき、2019年の春ごろだったと思いますが、インターネットで偶然、松本先生の本に出会いました。

『(日本経営合理化協会出版局)』という本です。1万円以上もする高価な本というもあって目に留まり、興味を持ち購入したところ、腑に落ちることがたくさん書いてあって、直感的に「これだ!」と思いました。

―― 腑に落ちた点とはどういったところですか。

店頭ではナショナル坊やがお出迎えをしている

店頭ではナショナル坊やがお出迎えをしている

当社はパナソニックの系列店ということで、松下幸之助氏の「事業は人なり」「社員の成長なくして会社の成長なし」といった言葉がインプットされています。ですから、松本先生の本の内容「会社が大きくなったのは人が成長したから」というところがすんなり入ってきました。しかも、大きくなった理由やクリアすべきことなども具体的かつ実践的に記載されており、非常に説得力を感じました。

こうした松本先生の話は、しっかり現場を経験してきたなかでの取り組みですから、私としては腑に落ちました。

―― 受講の経緯をお聞かせください。

実は手前味噌になりますが、本に書かれていた成長シートを自分で作成してみたことがあります。これで運用できれば良かったのですが、自信が持てませんでした。正直、これが正解なのかどうか、自分で判断することができませんでした。思案したあげく、受講した方が早いと考え、2019年12月に成長塾を受講しました。

4.あらためて自社の重要業務に向き合う

―― 受講後の感想をお聞かせください。

何より、本の知識だけで作成した成長シートが「使えない」ことにすぐに気付きました。受講して分かったのは、期待成果と重要業務は因果関係がなければいけないことです。私がつくった成長シートは見直すまでもなく、期待成果と重要業務の紐付けがまったくできていませんでした。

それと同時に、私自身が重要業務について理解していなかったことに気付かされました。人に伝えることを念頭に置き、重要業務を成長シートに可視化する作業を行った際、自分の思い通りに「自社の重要業務」が出てこなかったのです。自社の仕事内容を分かっていなかったわけですから、社員に伝わるわけがありません。このほかにも、成長塾では勉強になることが多々ありました。受講して良かったと心から思いました。

―― 受講後の運用をお聞かせください。

2020年8月から2021年8月まで仮運用を行い、現在は本稼働に切り替わっています。もちろん、社員には成長塾の人事制度の導入は伝えていました。

私としては「それは困ります!」「これはどうなっていますか?」といった意見が出ると思っていたのですが、社員はすんなり受け入れてくれました。前例がなかったので、比較も否定もできなかったのかもしれません。

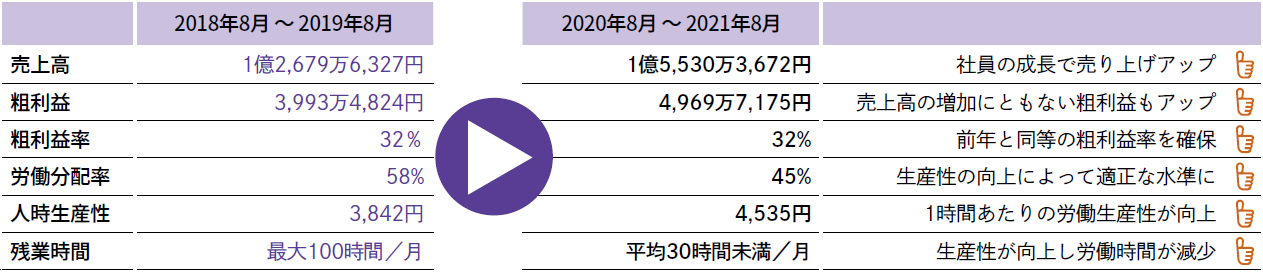

―― 人事制度の導入後、どのような定量的効果を得ることができましたか。

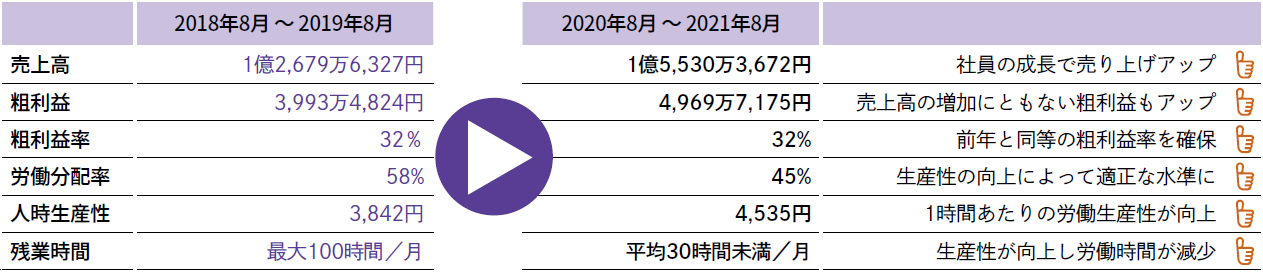

導入前の2018年8月 ~ 2019年8月をBefore、仮運用期間の2020年8月 ~ 2021年8月をAfterとし、成長塾受講前後を比較した定量的成果を以下に示しました。

(クリックで拡大します)

5.仮運用期間で成果が得られる

―― 澤井社長が考える定量的効果のポイントはどこになりますか。

売り上げベースで見てみると、導入前よりも7%アップを実現することができました。仮運用とはいえ、人事制度を通じた社員の成長が売り上げアップにつながっていると言っても過言ではないと思っています。

業務では教え合うシーンが増え、現場に入る前の確認事項や打ち合わせも綿密になったと感じています。また、売り上げという期待成果に紐づく重要業務への取り組みが前向きになったことも大きな要因と言えるかもしれません。

6.総合職の重要業務にデータベースマーケティング(DBM)を据える

―― 「売り上げという期待成果に紐づく重要業務」について詳しく教えてください。

重要業務そのものの説明からさせていただきます。まず、当社は限られた社員で運営している会社ですから、営業職や技術職といった職種では分けていません。1人の社員が特定のエリアを受け持ち、営業から納品、修理やメンテナンスなどのアフターフォローも行う総合職として業務に携わるのが当社の働き方になります。当然、私自身も総合職のプレーヤーとして担当エリアを受け持っています。

総合職として成果を上げるには、当社の全顧客の個人情報や購入履歴、アンケートなどをデータベース化した売上台帳をもとに行うデータベースマーケティング(DBM)が重要になってきます。売上台帳を見れば、購入した家電製品の年月日から何年経過しているかなどがすべて分かりますから、例えば、購入後8~9年が経過しているエアコンがある顧客をリストアップすれば、「エアコンの調子はどうですか?」といった訪問営業が可能になります。

こうしたきめ細かいサービスが街の電気屋さんたるゆえんですから、私としても苦労しながらDBMを重要業務にしました。とはいえ、DBMを実行するには売上台帳を分析する知識・技術が不可欠。さらに「自分の家の家電はサワイデンキが見てくれているという安心感」を持ってもらうための営業力も必要になります。つまり、知識・技術と経験の積み重ねがDBMの能力として表れるわけですが、これまではなかなか客観的に評価することができませんでした。

人事制度導入後は、DBMを重要業務にしたことで、社員も「どうやったら認められるか」を理解できたようです。人事制度によって承認欲求が高まり、自ずと重要業務であるDBMへの取り組みも前向きになっていく図式になりました。

7.労働時間を削減しながらも売り上げや人時生産性は向上

―― 残業時間が大幅に減っているのも成果でしょうか。

労働環境を何とかしたいと思っていましたので、残業時間を大幅に削減できたのは大きな成果だと考えています。年間120日の休日は実現できていませんが、年間休日の最低ラインはクリアすることができました。以前までの残業時間を大幅に減らすことができたことを考えると、大きな進歩となりました。

しかも、労働時間を削減しながらも売り上げは向上しています。仮運用でこれだけの成果が出たのは、私としては嬉しい限りです。

8.私がやらなくてもできる仕事は社員に

―― 澤井社長ご自身が感じる効果はありますか。

さらにENTOENTOさんが開催しているTTM(タスク&タイムマネジメント)研修を受けたおかげで、私自身の時間の使い方が変わってきました。自分が本当にやるべき仕事かどうかを見極め、私がやらなくてもできる仕事は社員に任せるようにしたことで、本来自分が携わるべき経営の業務に注力できるようになりました。

成長塾で「経営者がプレーヤーの仕事ばかりしているのは会社にとって良いことではない」と気付かされましたので、これからも任せられる仕事は任せようと思っています。これにより、少しは肩の荷も降りる気がしています。

9.リフォームを新たな事業の柱に据えたい

―― 今後の展開をお聞かせください。

当面の目標は、闇雲に会社の規模を大きくするのではなく、売り上げや人時生産性を第一に考えた経営をしていくことです。具体的には今の社員のまま、5年後ぐらいを目途に現在の月収から2倍にすることを考えています。つまり、少ないリソースで人時生産性を上げることが目標です。その動きのなかでどうしてもリソースが足りない場合には、必要に応じて人材を確保していくつもりです。

―― 地域の顧客だけでは難しいところもあるかと思うのですが、その辺りはどうお考えでしょうか。

おっしゃる通りです。街の電気屋さんのままでは、頑張って家電のリピーターや工事を増やしてもすぐに限界が近づいてきます。そこで、現在は私自身の取り組みに留まっていますが、ゆくゆくは当社のもうひとつの柱に育てていきたい事業があります。それは、パナソニックの強みを活かしたリフォームの提案です。キッチンから風呂・トイレ、リビングダイニングの改修までさまざまな提案になりますが、お客様の生活に寄りそっている当社だからできることだと思っています。

リフォームに関しては、あまり歓迎できない業者もいますので、そういった業者に唆されないようにするためにも、地域密着の当社がフォローすべきだと思っています。とくに高齢の方は、当社をはじめ地域のフォローが何よりも重要だと考えますので、まずはたくさんの実績をつくって、安心してリフォームを頼んでもらえるように精進してまいります。

10.社員への想いは自分の手で伝えるべき

―― 人事制度に悩んでいる企業に向けて、御社からアドバイスがあればお願いします。

自分で成長シートをつくりながら、やっぱり「自分の会社のことは自分にしかわからないことがある」と思いました。第三者に「これが良い」と言われたから「これにする」では、経営者の想いは社員に伝わらないのではないでしょうか。自分で考えたことを言葉や文章にし、成長シートに可視化していけば、かならず社員に伝わります。

今回、人事制度を運用して本当に実感しています。社員に届けたい想いがある中小企業の経営者には、ぜひ成長塾の受講をおすすめします。

有限会社サワイデンキ様、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

※ 取材 2021年9月