臨時休業のお知らせ

2021-06-29 [記事URL]

平素より大変お世話になっております。ENTOENTOです。

今年の成長塾第16回全国大会(オンライン大共有大会)開催に伴い、次の通り臨時休業をいたします。

◆ 休業日 2021年7月15日(木)~2021年7月16日(金)

ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

2021-06-29 [記事URL]

平素より大変お世話になっております。ENTOENTOです。

今年の成長塾第16回全国大会(オンライン大共有大会)開催に伴い、次の通り臨時休業をいたします。

◆ 休業日 2021年7月15日(木)~2021年7月16日(金)

ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

2021-06-29 [記事URL]

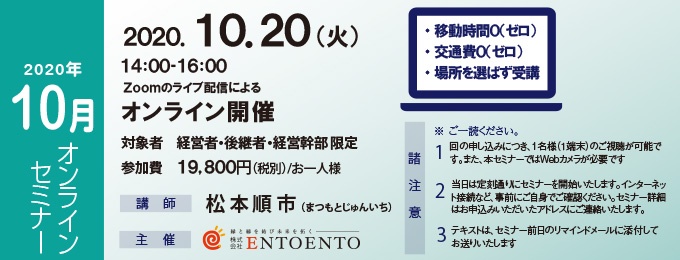

2020/10/20(火)オンライン

株式会社ENTOENTO 代表取締役 松本順市

時間:14:00 ~ 16:00

■人事制度を作り、社員に話をしましたが社員が喜んでいなかった!!それが失敗していたと分かりました。(S社長)

■問題→仕組みづくりはなるほどなぁと思いました。

■合理化協会の書籍の内容がよりよく理解できる内容でした。書籍に書かれていないお話しは特に参考になりました。

2021-06-29 [記事URL]

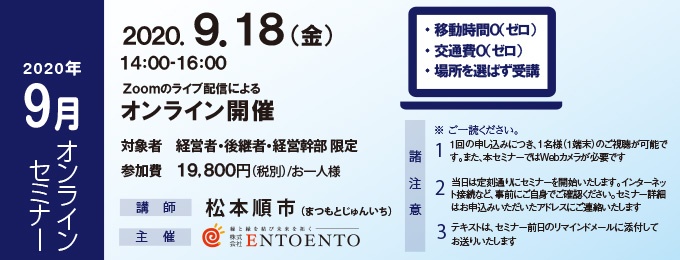

2020/9/18(金)オンライン

株式会社ENTOENTO 代表取締役 松本順市

時間:14:00 ~ 16:00

2021-06-29 [記事URL]

最新セミナー情報

――新型コロナ時代を生き抜く――

「成長マップ図(R)作成セミナー」を7月20日(火)に開催致します。

詳細・お申込みはこちらから

書籍のご案内

4/16新刊発売! Amazonで3部門第1位!

『1300社が導入した日本型ジョブディスクリプション 』

Amazonで1位獲得!【60分社長シリーズ】最新刊

『中小企業経営者のための、新型コロナ環境に適応し成長するための人事戦略』

その他の著書に関しては、書籍のご案内を参照ください。

新型コロナの影響が続いています。通常であれば1年経過したあたりから、ある程度環境の変化が見えてきて、次の打つ手が定まってきます。ところが、100年に1度といえる今の緊急事態では、全く先が見えない状況が続いています。

そのため、今は何をするか考えるよりも実行することが100倍重要になりました。

特に経営計画書がある会社では、事業年度のスタート時に「やるべきこと」をまとめていることでしょう。しかし実際は、その「やるべきこと」をやっている間にも環境は刻々と変化しています。経営計画書はこれからの1年間の環境を予測して打つ手「やるべきこと」を考えています。

つまり、「やるべきこと」全てが仮説です。

もし万が一、経営環境が変わってしまったら、当然やるべきことも変わってきます。

ところが、経営計画書は1年間環境が変わらないことを前提につくられていることに気がついていません。環境に変化があっても「せっかくつくったから」と、そのまま「やるべきこと」をやり続けている会社は多いように感じます。

やるべきことをやっていながら、実際に期待するような成果が上がらないとすれば、経営者はその経営計画書に書かれた「やるべきこと」を今すぐやめる判断をしなければなりません。

少なくとも「3か月経ってもその成果が上がらなければやめる」という英断が必要です。この3か月間で、実際にやるべきことをやっていても、成果が出ていないとすれば、次の3か月間は別の「やるべきこと」に取り組まなければなりません。

そのためには、今実際にやっていることをやりながら、同時並行でもっとその成果が上がる別の「やるべきこと」を考えてチャレンジしなければなりません。

3か月間実行し、それでも成果が出なければ次の3か月間は別のことに取り組む。そして、また3か月間やってみて成果が上がらなければ、また次の3か月間は別の新しいことに取り組むということを、1年間で4回やれば、1年後に「一生懸命やったけれども、経営目標が実現できなかった」という残念な反省には繋がりません。

経営計画書を「つくる」ことよりも、実際に「やる」ことが重要な時代になっています。特に今は、経営計画書はつくるよりも、実行することに重点を置いた活用の仕方をしなければならない時です。

ちなみに成長シートは3か月ごとに見直しますので、3か月ごとに重要業務の評価をすることになります。

この考え方を活用して、管理職層の成長シートの重要業務は経営計画書の「やるべきこと」を書き、3か月ごとに振り返りをしてください。これによって、経営計画書がより有効になります。

2021-06-22 [記事URL]

最新セミナー情報

――新型コロナ時代を生き抜く――

「成長マップ図(R)作成セミナー」を7月20日(火)に開催致します。

詳細・お申込みはこちらから

書籍のご案内

4/16新刊発売! Amazonで3部門第1位!

『1300社が導入した日本型ジョブディスクリプション 』

Amazonで1位獲得!【60分社長シリーズ】最新刊

『中小企業経営者のための、新型コロナ環境に適応し成長するための人事戦略』

その他の著書に関しては、書籍のご案内を参照ください。

成長シートは優秀な社員をモデルにして作成します。

全ての社員は優秀になりたいと思っていますが、どうすれば優秀になれるか、通常は社内で明確になっていません。モデルにした優秀な社員でさえ、成長シートを見て初めて自分が優秀だと評価されている内容を知ります。

優秀な社員はどうして優秀になれたのか。それは基本的に性格が素直だからといえるでしょう。せっかく上司が指導しても、自分には自分のやり方があるといって聞き入れない社員は、なかなか優秀になることはありません。もっとも、絶対に優秀にならないという意味ではなく、例えば素直に学べば1年しかかからないところを3年かけるといった違いがあるだけです。

優秀な社員は様々なことを早く学ぼうとします。その手段として一番多いのは書籍を読むことでしょう。また、社内の勉強会にも積極的に参加するでしょう。一から学ぶよりも他者から学ぶ方が何倍も早く自分が優秀になれることを、優秀な社員は理解しているからです。もっとも、優秀になりたいという意欲が誰よりも高いことも理由の1つでしょう。

では、我が社の社員を全員優秀にするためにはどうしたらよいでしょうか。基本的に社員は全員優秀になりたいと思っているでしょう。

上司が部下を優秀になったと認めるのは、その部下が高い成果を上げたときです。「成果が全く上がっていないが、やることはやっていて優秀だ」と褒めることは、企業経営においてはまずありません。優秀だと評価するのは高い成果を上げていることが前提です。

では、その高い成果を上げている社員は何をやっているのでしょうか。そして、そのことをやるためにどのような知識・技術が必要なのでしょうか。また、どのような考え方が必要なのでしょうか。

これを成長要素としてまとめあげると、優秀になるために必要なプロセスが分かります。

成長シートは自分が優秀になるための教科書だと分かれば、社員はこの成長シートに書いてあることを学びます。つまり、最初は優秀な社員の「マネ」をすることからスタートするでしょう。

成長シートの重要業務をやることで実際に成果が上がれば、今まで自分がやっていた成果が上がらない業務はやめるでしょう。何も自分のやり方に固執する必要性はありません。これが素直な社員の成長が早い理由です。

つまり、この成長シートに書いてあることを素直に学ぼうとする社員は誰よりも早く成長していくことになります。そのためにこの成長シートは「あなたが優秀になるためのマネシート」という言い方をしてもいいでしょう(笑)。

ゆっくり成長したい社員もいるでしょう。早く成長したい社員もいるでしょう。ですが、成長のゴールは明らかに1つです。

そのゴールに向かって社員が成長シートに書いてあることを学ぶことは、そのままマネすることであり、それが成長のために最も生産性が高いことを上司は教えなければなりません。

成長シートの活用の仕方によって部下の成長は大きく左右されるでしょう。

2021-06-16 [記事URL]

従業員に昇給や賞与の評価を説明できる仕組みを構築するため、成長塾で人事制度づくりを学ばれたサトー産業株式会社 代表取締役社長 佐藤 慎輔氏に、その経緯と効果について詳しく伺いました。

●会社プロフィール

社名 サトー産業株式会社

所在地 〒799-0404 愛媛県四国中央市三島宮川1丁目10番19号

資本金 1,000万円

設立 1971年4月

従業員数 27名

事業内容 工作機械・管工機械、設備機器の販売、機械部品・資材の販売など

URL http://www.sato-sangyo.com/

当社は愛媛県四国中央市に拠点を置く機械および機械部品の卸し会社です。扱っているのはプラント資材・菅工機械、伝導機器・軸受関連製品、油圧・空圧機器、物流・省力機器、工作機械・機械工具、住宅設備機器・環境機器、各種鋼材・建設資材など。

取引先の中心は四国に数多くある紙の生産工場です。トイレットペーパーやティッシュペーパー、印刷用紙、新聞用紙、段ボール原紙といった紙に関する製品を生産している工場に機械および機械部品を納品しています。

とくに需要が多いのは機械部品です。毎日機械を動かしていますから、日々のメンテナンス・保守は必須。そこで、当社の従業員が定期的に足を運び、必要な機械部品の受注活動を行っています。約500社ある取引先のほとんどは四国中央市内。一部、隣の市や県境を越える取引先もあります。

また、取引先向けに業務効率化・生産性向上、コスト削減、作業環境改善などに貢献する、自動化やIoT技術などを駆使した新技術・新商品の展示会を当社のショールーム「テクノメッセ」で実施。年2回の展示会では毎回50社以上のメーカーと当社の取引先が一堂に会し、大きな賑わいを見せています。

新技術・新商品の展示会場となっているショールーム「テクノメッセ」

従業員を評価する仕組みがなかったことが背景にあります。そもそも事業承継のため、父が創業したサトー産業に私が入社したのは1997年、実際に事業承継したのは2008年になります。入社後の十数年は経営の勉強をしつつ、コミュニケーションを図りながら従業員との信頼関係を築くことに腐心してきましたが、昇給や賞与を決定する従業員の評価については、まったく勉強ができていませんでした。

その理由は、私が代表取締役となる前の評価基準は、先代社長の裁量で決められていたからです。給与や賞与の金額だけを提示し、金額の根拠はあやふやに答えていた状況でした。自身で創業したわけですし、そういう決め方もワンマンならではかもしれませんが、事業承継する私にすれば「同じようにやるのは無理」だと思いました。

私としては会社の業績と連動させ、どうすれば給与が上がるのか従業員に説明できるようにしたいという想いがありました。そのためには、やはり従業員の働き方を評価する人事制度が必要だと感じていました。

さらに人事制度導入の後押しとなったのがリーマンショックです。私が代表取締役になったのはリーマンショック直後で、このとき賞与を支給する現預金がありませんでした。金融機関から借入を行って何とか乗り切りましたが、来期も同様の状況であれば会社の存亡にも関わってきます。従業員一丸となって頑張るのはもちろん、人事制度を導入して根本的なところから変えていく必要があると切実に感じ、成長塾の受講に至った次第です。

中小企業家同友会に入会していたので、馴染みの中小企業社長数人に良い手立てはないか聞いてみたのですが、具体的な人事制度を導入している会社はありませんでした。

そんなとき、中小企業家同友会の機関紙「中小企業家しんぶん」で松本先生の広告を拝見しました。これは当社に合うかもしれないと直感的に思い、すぐにDVDを購入して自分なりに仕組みをつくろうとしました。しかし、見よう見まねではつくれないと悟り、東京に行って成長塾を受講する決意を固めました。そして、2008年11月に69期生として人事制度を勉強させていただきました。

受講後、従業員一人ひとりに人事制度を導入することを伝えました。このとき、賛否は半々。「たくさん給与をもらえるチャンス」と捉える従業員もいれば「給与を下げられるのではないか」と捉える従業員もいました。これについては、従業員がこれまでの働き方を自己評価した結果による意見かもしれません。とはいえ、導入は決定事項です。1年目は評価だけの慣らし運転、2年目から本格的な運用を行いました。

受講後、従業員一人ひとりに人事制度を導入することを伝えました。このとき、賛否は半々。「たくさん給与をもらえるチャンス」と捉える従業員もいれば「給与を下げられるのではないか」と捉える従業員もいました。これについては、従業員がこれまでの働き方を自己評価した結果による意見かもしれません。とはいえ、導入は決定事項です。1年目は評価だけの慣らし運転、2年目から本格的な運用を行いました。

人事制度が意図した通りに動き始めたのは4年目以降で、1年目の慣らし運転後の2~3年は試行錯誤の繰り返しでした。反省しているのは、成長シートの数値目標が厳しすぎたことです。例えば、5段階の5点の数値は、絶対に達成できないような目標にしていたと後から気づきました。高い点数を獲得できる人が少なく、3点以下の点数に集中していました。

そこで、目標を下げるなどしながら、優秀な従業員は5点を獲得できる目標に修正。絶対評価だけでなく、全体で見る相対評価の要素を加えていきました。

2009年4月~2010年3月をBefore、2019年4月~2020年3月をAfterとした、成長塾受講による人事制度導入の定量的成果を以下に示しました。受講後はすぐに会社の経営状況をオープンにして、営業利益の1/3が半期ごとの賞与原資になることを宣言しました。その効果と景気の回復が相まって、おかげさまで前期と同じような賞与を出すことができました。なお、賞与原資は粗利益の方が分かりやすいと考え、その後は粗利益の8%に変更しました。

従業員が増えているのもありますが、やはり従業員の頑張りが売り上げアップに貢献しています。一方でAfterの粗利益率が下がっていますが、これは決してAfterの数字が悪いわけではありません。Before当時は、リーマンショックの影響で取引先の設備投資がほとんどなかったのが大きな要因です。よく売れていたのは保守用の安価な機械部品で、人手がかからないため、高い利益率となっていました。

つまり、売り上げは少ないものの、利益率の高いものばかり売れていたということになります。現在は高価な機械も売れており、このバランスに満足しています。

ここ数年は、従業員に人時生産性の話ばかりしています。「給与が上がる」「休みが多い」方が私も従業員も幸せだと思っていますから、「やるべき時間の中で効率的に仕事をしましょう」を徹底しています。おかげさまで3年前から完全週休2日制、水曜日はノー残業デー、さらに残業時間は月20時間までと大きく削減することができました。

人時生産性を上げるため、業務時間を削減しても売り上げを落とさない方法について、常に従業員と一緒に考えています。大きな施策としては、ITを積極的に利活用するようになったことが挙げられると思います。

納品書、請求書、見積書など、以前は手書きが多かったのですが、現在はこれらをすべてPCで作成。手間や時間を大きく削減することができました。また、従業員一人ひとりにはタブレットを持たせ、取引先の商談から社内コミュニケーションまで、あらゆるシーンで利活用。定量的な数値は算出していませんが、間違いなく業務の効率化が図られていると感じています。

また、人事制度に関連した部分では、人時生産性の向上に寄与したもっとも大きな要因は情報共有だと考えています。

「業績が向上すれば給与も上がる仕組み」を従業員が理解してから、情報共有する意識が高まりました。つまり「成長シートの成長点数が上がれば給与が上がる」「成長等級が上がれば給与はもっと上がる」「会社全体の利益が上がれば給与はもっともっと上がる」という仕組みを従業員が理解したということ。

一人が必死に頑張ったところで限界はありますから、だったら従業員みんなで頑張って会社全体の売り上げ向上を目指していく方が給与として還元される率が高いと理解したわけです。そういう流れで、業績を上げている従業員のスキルやノウハウは情報共有した方が得策という思考が従業員に広がっていきました。

部門会議が情報共有の場になっています。もともと全体の進捗と問題点を発表する全体会議は月1回開催していたのですが、以前は先代社長のトップダウンが強く、あまり会議として機能していませんでした。

部門会議が情報共有の場になっています。もともと全体の進捗と問題点を発表する全体会議は月1回開催していたのですが、以前は先代社長のトップダウンが強く、あまり会議として機能していませんでした。

そこで、人事制度を導入してからは3つの主要部門、営業、営業事務、物流ごとに週1回の部門会議を習慣付けるようにしました。

部門会議を続けるなかで効率的な業務の仕方を話し合うようになり、より良い方法をマニュアル化する施策も生まれました。情報共有とともにベクトルも同じ方向を向きますから、会社にとっても部門会議は大きな役割を果たしていると言えます。

当社の従業員の多くは営業です。営業といってもエンジニアも兼務する営業 兼 エンジニアのマルチプレーヤー。取引先では注文を伺ってくるだけでなく、担当者の相談を聞きながら、ちょっとした診断力や簡単なメンテナンスのスキルも必要になってきます。つまり、キャリアのなかで身に付けたスキルやノウハウが問われるわけですが、人事制度導入以前は、そのスキルやノウハウは従業員の中から外に出ることはありませんでした。

人事制度導入後は従業員みんなで売り上げを考えるようになりましたから、部門会議を通じてスキルやノウハウを共有。新人も短期間でスキルやノウハウを身に付けることができるようになったため、売り上げという目に見える形で効果が表れています。

情報共有をベースに自主的に教える風土も根付きました。もちろん、成長シートでは「教える」に最高評価の5点を与えていますから、5点を目指して頑張る部分はあると思います。ただ「教える」には、自分自身のスキルやノウハウも常にリプレースしていかなければなりません。そういう意味では、自分自身の知識やスキルをもっと向上させたいと考える向上意欲が旺盛な従業員が増えてきたと感じます。

情報共有をベースに自主的に教える風土も根付きました。もちろん、成長シートでは「教える」に最高評価の5点を与えていますから、5点を目指して頑張る部分はあると思います。ただ「教える」には、自分自身のスキルやノウハウも常にリプレースしていかなければなりません。そういう意味では、自分自身の知識やスキルをもっと向上させたいと考える向上意欲が旺盛な従業員が増えてきたと感じます。

また、成長シートの勤務態度に「主体性」を入れていることもあり、多くの従業員は主体性を持って業務に取り組んでいるように思います。大まかな指示や方針を伝えれば、あとは自分なりに考えて行動している場面をよく見かけます。

私自身は従業員を褒めることが多くなりました。そうなると社内の雰囲気が良くなりますね。楽しく仕事ができると業績も伸びるのではないでしょうか。

我々のような中小企業は人材を集めるのも大変です。ですから、大事な従業員はしっかり育てていくことを考える必要があると思います。しかも、中小企業は「どうやって給与が決まるか、どうやって昇給するのか」そういった仕組みはおざなりになりがち。人事や給与システムの仕組みが分からないと、従業員は上司の顔色ばかり伺って仕事をしなければなりません。

給与の仕組みを明らかにするだけで全然違います。人事制度を導入した当社だからこそ、その効果を実感しています。当社の従業員は私の顔は見ていません。見ているのは成長シートです。これが会社の業績を向上させる要因です。

当社の人事制度は中小企業家同友会のなかでも注目が高まり、四国中央支部4月例会では「社員が納得する目標設定へ~成長を促す人事制度づくり~」というテーマで登壇させていただきました。ここまでこられたのは松本先生のおかげだと思っています。ちなみに登壇時にも申し上げましたが、見よう見まねで人事制度はつくれません。しっかり成長塾を受講することをおすすめします。

※ サトー産業株式会社様のホームページ

※ 取材 2021年3月

2021-06-15 [記事URL]

最新セミナー情報

――新型コロナ時代を生き抜く――

「成長マップ図(R)作成セミナー」を7月20日(予定)に開催致します。

セミナーの詳細が決まりましたら、HPでご案内します。

書籍のご案内

4/16新刊発売! Amazonで3部門第1位!

『1300社が導入した日本型ジョブディスクリプション 』

Amazonで1位獲得!【60分社長シリーズ】最新刊

『中小企業経営者のための、新型コロナ環境に適応し成長するための人事戦略』

その他の著書に関しては、書籍のご案内を参照ください。

長い間経営をしていると、社員を成長させるためには何か特別なマネジメントスキルが必要だと考えるようになります。それは社員一人一人の成長の度合いが違い、同じように成長させることができていない現状があるからです。それが分かると、部下を持つ上司はますます指導することが重荷になっていきます。

そのため、この問題を解決する方法を探します。それがマネジメント研修や管理者研修です。この研修に上司を参加させる経営者の思いは藁にもすがる気持ちでしょう。なんとかその研修で上司にマネジメントの力をつけてもらい、そして部下をどんどん成長させてほしいという期待が込められています。

しかし、その研修を受けてコツを掴んだと思って笑顔で話をしていた上司も、1か月も経たないうちに、研修から帰ってきた時とは全く違う悲しい表情をするようになります。それは学んできたことを発揮しても、その通りに部下が成長しないことに驚き、そして悩むからです。

残念なことに10人いたら10人の社員に対して、同じスキルを活用し部下指導しても有効になることはまずないと考えた方がいいでしょう。このことをまず知ってもらう必要があると思います。そして、学んだことを実際に発揮した時に、部下から想定したことと違う反応が返って来れば、その部下指導に対して部下がどう行動するか、部下が教えてくれたことになるでしょう。上司は、実践の中で部下指導の仕方を学んでいきます。これを繰り返しながら、本当の上司としてのマネジメントの力がついていくことになります。

「部下指導」は部下を成長させる重要業務であり、そしてその重要業務を遂行するためのマネジメントスキルが必要になります。しかし、これを身につけるよりも前にもっと大切なことがあります。それは、上司は「何を」部下に指導するかです。これが分からなければどのようなマネジメントスキルを身につけても有効にはなりません。それが分かるのが部下の成長シートなのです。

部下の成長のゴールが示されている、成長シートの中にはマネジメントをするための対象が記載されています。それが「重要業務」であり、「知識・技術」であり、「勤務態度」です。この成長要素が、上司が部下を指導するための対象なのです。部下が知識・技術が身につき、重要業務ができるようになってきたら、部下指導が有効になったことが分かるでしょう。勤務態度が守れるようになってきたら、それは部下指導の力がついたことがわかるようになるでしょう。

つまり、この何を指導するかを明確にしなければ、残念なことに部下指導の力がついたかどうかの判断ができません。部下指導は100%すぐにはできないでしょう。最初に部下を持ってから部下が成長するまでの力をつけるためには10年以上はかかると考えた方が妥当です。

マネジメント研修に上司を参加させる前に、成長シートをつくってください。

2021-06-08 [記事URL]

最新セミナー情報

――新型コロナ時代を生き抜く――

「成長マップ図(R)作成セミナー」を7月20日(予定)に開催致します。

セミナーの詳細が決まりましたら、HPでご案内します。

書籍のご案内

4/16新刊発売! Amazonで3部門第1位!

『1300社が導入した日本型ジョブディスクリプション 』

Amazonで1位獲得!【60分社長シリーズ】最新刊

『中小企業経営者のための、新型コロナ環境に適応し成長するための人事戦略』

その他の著書に関しては、書籍のご案内を参照ください。

今の日本では、生産性を向上させることがとても重要です。例えば「人時生産性」という生産性指標がありますが、環境の変化によって成果が低い時には低い分だけ、投入する労働時間を減らさなければなりません。このコントロールができない会社が新型コロナで一気に生産性を下げています。

春の来ない冬はありません。この新型コロナがいつか終息する時が来ます。今、成果が下がっているときに労働時間をコントロールしないで生産性を下げてしまうと、元の成果の大きさに戻った時、つまり成果が新型コロナ前の状態に戻った時に「人手不足」になり、社員の採用を現場から求められるようになります。

この問題を解決するためには、成果が低い時には必ず、それに合わせて投入する人時をコントロールしなければならないのです。そして、その余った労働時間で今までできなかったことをやるべきでしょう。

内部体制固めに取り組むのも良いでしょう。

マニュアルをつくるのも良いでしょう。

教育訓練を充実させるのも良いでしょう。

未経験の仕事にチャレンジする、つまり、多能工化に取り組むということもあり得るでしょう。

この考え方が、この未曾有の経営環境の変化に合わせて経営者が取り組まなければならない大事なことなのです。

全ての社員の生産性を高めるためには、成長シートのやるべきこと、つまり、重要業務を特定することがとても重要です。その成果を上げるためのやり方を徹底してやることです。この考え方が必要な時代です。

いろいろなことをたくさんやるのではありません。やっても成果の上がらないことを1日も早くやめ、その時間で新しいことに取り組むのです。

特に経営計画書をお持ちの会社はこのことが問われています。経営計画書で期初に何をするかを決めたでしょう。この決めたものは、ほとんど経営者・経営幹部が取り組むことだと思います。

ところがこの厳しい環境の中で、経営者・経営幹部がいろいろなことに取り組んでいますが、うまく成果を上げることができない、つまり、「因果関係のない重要業務と分かっていながらその業務を継続し、さらに新しいことに取り組む」という問題の行動を取っている会社が多いようです。やることの「追加」です。これは明らかに生産性を下げています。

経営者・経営幹部が余計なことをする時間は全くないと考えなければなりません。経営計画書で掲げた業務を、3か月間取り組んでも経営目標の達成に繋がることがないと分かれば、すぐに止めなければなりません。幹部と合宿などでじっくりと計画を考えたとしても、今の環境には役に立たないことをマーケットが教えてくれたら、止めることです。次の3か月は、今この3か月間でマーケットが教えてくれたことを踏まえて、新しい業務に取り組むことです。

このこと自体が実は経営者・経営幹部の生産性を左右しており、かつ組織全体の生産性に影響するでしょう。今までのように頑張って長い時間働くという考え方を持っている会社は、この時代を生き抜くことはできません。成果を上げるやり方に注力していけるかどうか。そして実際にやってみても成果が上がらなければ、止めると判断できるかどうか。それが問われている時代です。

中小企業であれば、経営者も管理職の成長シートを活用することになりますが、その成長シートに書いてあることをやりながら、成果を上げるやり方を明確にしていきます。それ以外のことは優先順位が低いことがわかっていますので、常に見直しをしてください。

2021-06-03 [記事URL]

最新の人事問題の解決方法を中小企業の経営者のために解説しました。ご一読ください。

日経電子版 スキルアップ塾

https://www.nikkei.com/theme/?dw=17090314

高齢社員の賃金肥大化、ジョブ型雇用で解消するか

松本順市「1300社が導入した日本型ジョブディスクリプション」(1)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1059Z0Q1A510C2000000/

テレワーク社員の何をどう評価するか 揺らぐ人事制度

松本順市「1300社が導入した日本型ジョブディスクリプション」(2)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC13AWO0T10C21A5000000/

同一労働同一賃金の大前提 「教える」への高い評価

松本順市「1300社が導入した日本型ジョブディスクリプション」(3)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC13BA80T10C21A5000000/

安易なジョブ型雇用は本末転倒 「多能工化」を阻む恐れ

松本順市「1300社が導入した日本型ジョブディスクリプション」(4)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC274200X20C21A5000000/

2021-06-02 [記事URL]

「日経トップリーダー」2021年6月号に代表の松本の記事が掲載されました。

ぜひご覧ください。

上記トップリーダーの記事を基に構成されたweb版は、こちらからご覧いただけます。

↓

日経ビジネス電子版

特集 人事制度の悩みに答えます

「給料の高い会社に転職する」と言ってきた社員を引き留めたい。

https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19nv/120500136/052600464/

驚きのランキング2位になりました(6/1時点)