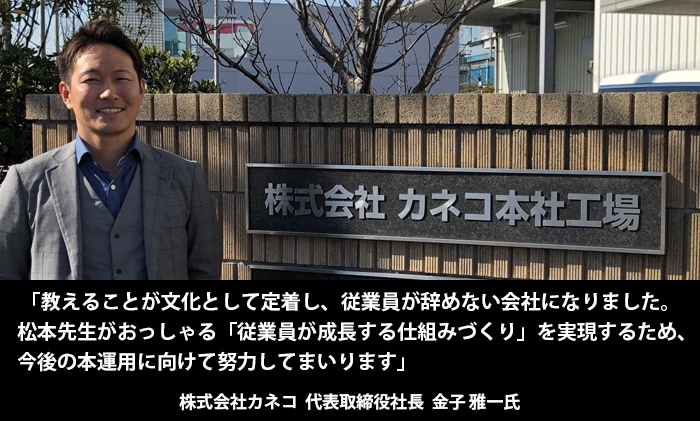

株式会社カネコ様(特殊ネジ、リベットの製造等 千葉県)

2022-11-10 [記事URL]

従業員の誰もが納得する昇給・賞与を決定する仕組みをつくるため、成長塾で人事制度づくりを学ばれた株式会社カネコ 代表取締役社長 金子雅一 氏に、その経緯と効果について詳しく伺いました。

●会社プロフィール

会社名 :株式会社カネコ

代表者 :代表取締役社長 金子 雅一

従業員数:34名(正従業員25名、パート9名)

所在地 :千葉県浦安市千鳥15-37

事業内容:特殊ネジ、リベットの製造、冷間圧造部品の二次加工、

カム式旋盤のアフターサービス

URL

コーポレートサイト: http://www.e-neji.co.jp/

特殊ネジ・リベット製造.com: https://www.fastener-parts.com/

1.特殊ネジ・特殊リベットの製造・販売を手掛ける

――株式会社カネコの会社概要をお聞かせください。

卓越した技術と設備でニーズに応えています

卓越した技術と設備でニーズに応えています

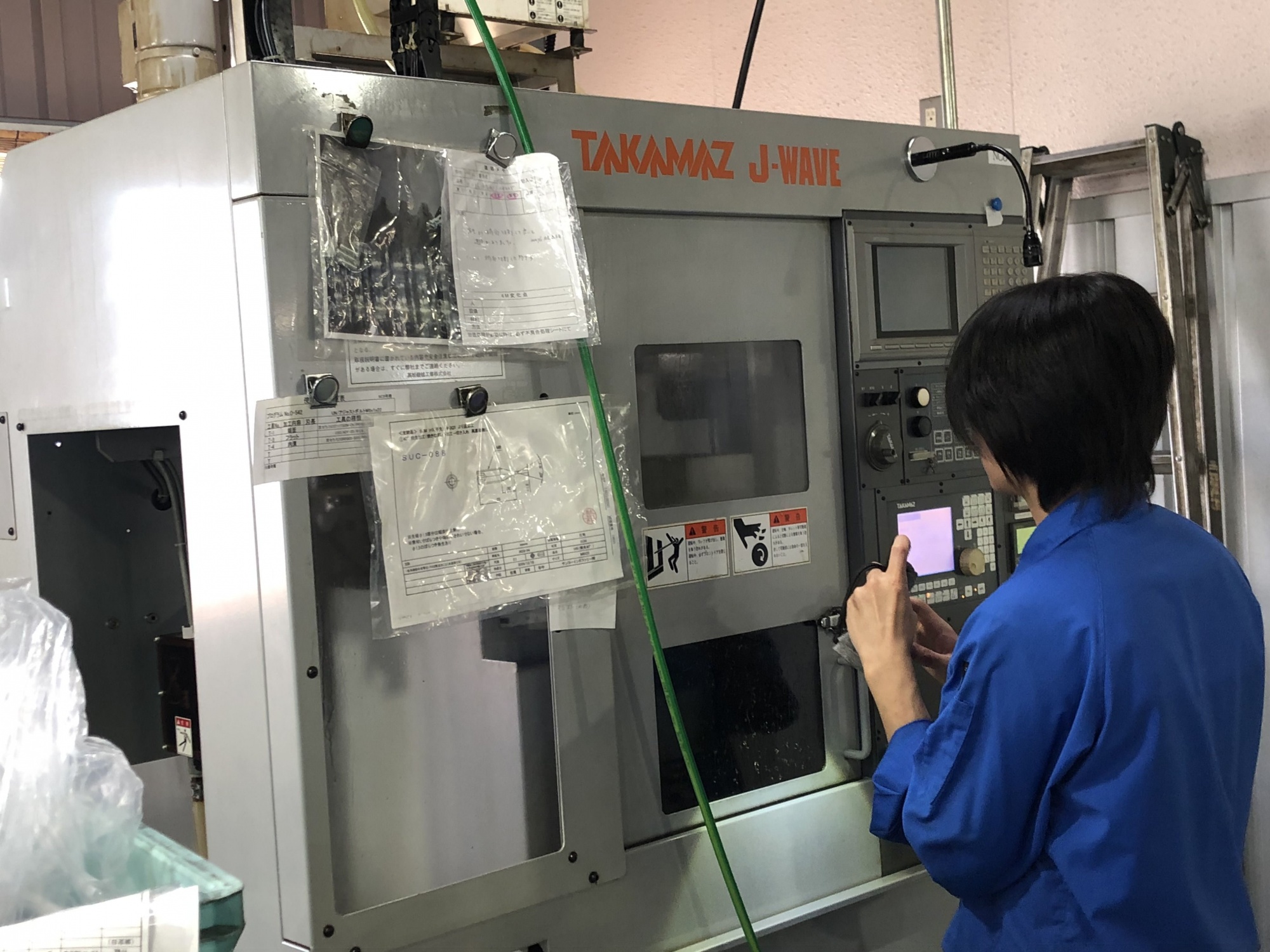

当社は創業以来60年以上に渡って、冷間圧造(金属の塑性を活かし、圧力を加えて変形させる成形技術)部品の切削二次加工などに携わってきました。そのほとんどは特殊ネジ・特殊リベットの製造・販売で、ネジやリベットのメーカーに対して「穴を開ける」「溝をつける」といった切削二次加工のサービスを提供しています。用途としては自動車関係が多く、そのほか建築、弱電、医療など、さまざま領域のネジやリベットの切削二次加工を行っています。

創業は私の祖父で、二代目は父、私は2015年に三代目として代表取締役社長に就任しました。私自身は大学を卒業後、大手の機械要素部品メーカーに入社して、営業職に携わりながら家業につながる製造業界の知識や技術を習得。さらに、その会社では「モノを売ることがゴールではなく、お客様の困りごとを解決すること」を徹底的に叩き込まれました。この経験を経てネジ業界に入ったわけですが、ちょっとしたカルチャーショックを覚えました。

冷間圧造(ヘッダー)+二次加工で完成品としても納品が可能

冷間圧造(ヘッダー)+二次加工で完成品としても納品が可能

そもそもネジ自体、世の中に登場してから姿形が変わっていないこともあって、生産や取引形態にイノベーションが起きにくいという特色があります。それを踏まえつつ、あくまでも私見ですが、自ら積極的にアクションを起こす業界ではないと感じました。当社には、下請けだけでは存続できない危機感がありますから、それなら自らお客様に向けて積極的にアピールしてもいいのではと考え、数年前に「特殊ネジ・リベット製造.com」を立ち上げました。

「特殊ネジ・リベット製造.com」は、完成品をワンストップで製造・販売するメーカーのスタンスを取り入れた特殊ネジ・リベットのオーダーメイドサイトです。これまで、数十年間20~30社の取引会社で続けてきましたが、「特殊ネジ・リベット製造.com」を立ち上げてからは、取引社数は約200社へと大幅に増えました。売り上げに関しても、切削二次加工のサービスが約7割、「特殊ネジ・リベット製造.com」が約3割のところまできました。

ビジネスモデルは変化しても、お客様の要求に応えるため、高品質・低コスト・短納期での安定した供給を目指し、日々挑戦し続けていくことに変わりはありません。引き続き、ご愛顧いただけますと幸いです。

2.賞与・査定において従業員が納得する仕組みづくりが必要

――成長塾を受講した背景をお聞かせください。

2つの課題がありました。ひとつは賞与の決め方です。前職の経験やビジネス書籍の知識および知り合いの話などを参考に自分なりのやり方で賞与を算出。自分ではその数字に自信がありました。ところが直訴はありませんでしたが、不満を持つ従業員が少なからずいたようです。不満げな空気感や、回り巡って不満の声が耳に入ってくるような状況でした。

私も説明したいところですが、すべては私の頭の中で算出していますから、なかなか納得してもらえる説明の仕方が思いつきませんでした。やはり、頭の中を可視化して仕組みにする必要があると常々感じていました。

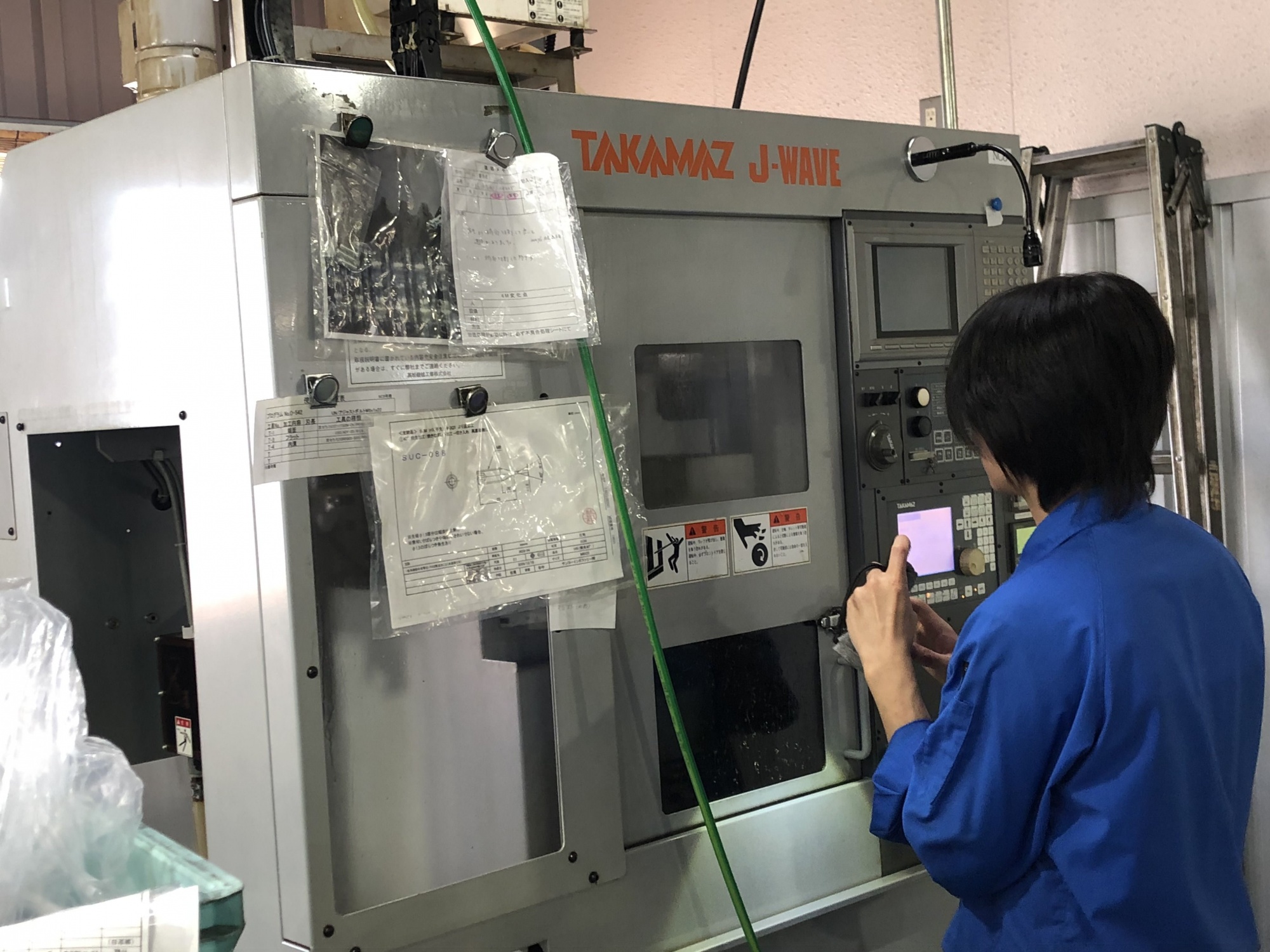

実際に製品をつくる加工現場

実際に製品をつくる加工現場

もうひとつは、従業員の能力・技量を確認する方法です。そもそも当社が採用する従業員は中途採用がほとんど。しかも、工業高校や理系大学出身者、あるいは製造業の経験がある人を優先して採用していますから、即戦力とは言わないまでも、ある程度の成果を期待しています。ところが本人の頑張りと私の期待にギャップがあり、納得する評価を与えることができませんでした。私の厳しい評価に辞めてしまう従業員もいました。今となっては同じ製造業で括るのは早計だと分かりますが、当時は私も未熟だったため、成果を求め過ぎていました。辞めていった従業員には申し訳なく思っています。

評価と処遇(昇給・賞与)に関してお互いに納得する仕組みがない限り、この2つの課題は解決できないと考え、人事制度の構築を決意しました。

3.従業員を成長させる人事制度に感銘

――成長塾と出会ったきっかけをお聞かせください。

成長塾を受講する前、他社の専門家と一緒に当社に合った制度づくりに取り組んだことがあります。等級制度を設計し、具体的に説明できることを期待して、定期的に打ち合わせを続けていましたが、その専門家の知識だけでは終わりが見えてきませんでした。

何か良い人事制度がないかと模索していたとき、知り合いの経営者から紹介されたのが松本先生の成長塾でした。こちらも本気でしたから、まずは松本先生が提唱する人事制度のことを知りたいと思い、『社員が成長し業績が向上する人事制度』(日本経営合理化協会出版局)を購入。この本に感銘を受けて、次は松本先生のセミナーを受講させていただきました。

そのセミナーでは、松本先生がおっしゃっていた「賃金も大事だけど、それよりも従業員は成長するところに喜びがある」という言葉に感銘を受けました。しかも、松本先生はそれを人事制度として仕組み化しています。このタイミングで巡り合えたのは運命だと思い、セミナーのあとはすぐに成長塾を受講しました。

――成長塾受講後の進捗状況を教えてください。

最初に受講したのは2019年5月(183期)です。しかし、営業畑の人間が初めて人事を学ぶわけですから簡単ではありません。そこで、2019年8月(185期)に第1・2講座のみをオンラインで受講しました。その後、もう一度対面で2021年9月(202期)に3回目を受講しました。

――受講後、すぐに運用されたのでしょうか。

2019年10月から仮運用を始めました。しかし、現在も人事制度と昇給はリンクしておらず、賞与のみがリンクしている状況です。そういう意味では、「今も仮運用期間」と言えるかもしれません。

「今も仮運用期間」と言ったのは、人事制度をすべて回せてないところにあります。従業員と上司のフィードバックも3カ月周期では実施できていません。半年周期で実施できれば良しとしている状況です。成長支援会議を含め、まずは、計画通りに人事制度のタイムテーブルを回して本運用に移行させるのが目標です。

そもそも人事制度を回せていないのは、工場全体がフル稼働中というのが大きな理由です。工場特有の納期への対応がありますから、そういった案件をいくつも抱えてしまうと設備を止めることができません。

業務優先は仕方ないにしても、こうした状況で人事制度を回せていないのは私自身のマネジメント不足もあると思っています。幸い、従業員は今回の人事制度導入を好意的に捉えていますので、なるべく早く本運用に移行できるようにマネジメントしていきたいと考えてます。

――成長シートはどのように作成されているのでしょうか。

当社の場合、製造部門、品質管理部門、生産管理部門の3つに分けて成長シートをつくっています。中身は「期待成果」のところは少し似てますが、「重要業務」と「知識・技術」は部門で異なるため、しっかり分けています。ちなみに成長シートに関わっているのは、私と5名の幹部スタッフの計6人。成長塾で学んだ知識を幹部に伝授している最中です。

4.人事制度が定着率に貢献

――人事制度導入後の定量的効果をお聞かせください。

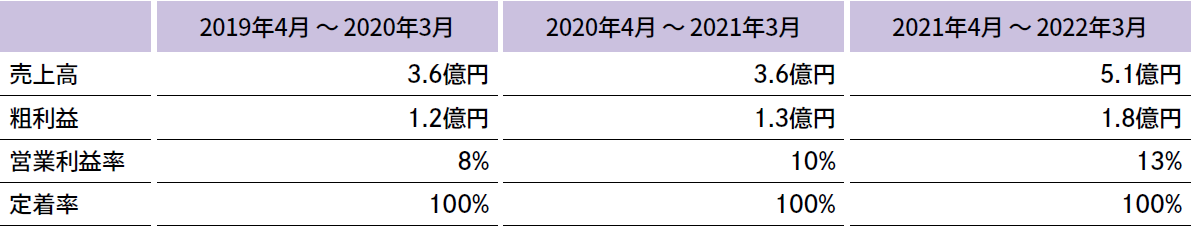

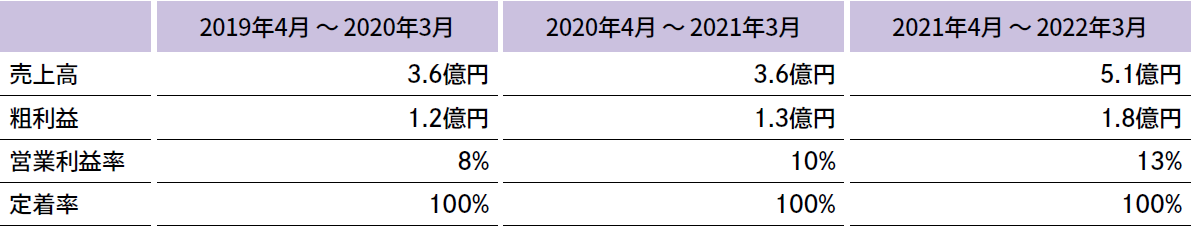

仮運用期間ではありますが、人事制度導入後の2019年4月~2020年3月、2020年4月~2021年3月、2021年4月~2022年3月の3年間を比較した定量的効果を以下に示しました。

※クリックで拡大します

直近の2021年4月~2022年3月は、売り上げが大きく伸びているのが分かると思います。これは、コロナ禍が当社にとって追い風となりました。リモートワークにともなう運動不足を解消するため、世界的に自転車の需要が高まり、そのなかで当社は自転車の変速機に必要な部品製作に関わらせていただいております。

現在も多くの受注をいただいており、設備はフル稼働の状況。加えて「特殊ネジ・リベット製造.com」も順調で、月平均30~40件の問い合わせから5社前後ずつ顧客が増えています。こういった状況ですから、なかなか人事制度の運用まで手が回らず、現在も仮運用期間のままとなっています。

それでも、人事制度の成果が上がっていると言えるのは定着率です。人事制度導入後は定着率100%を実現。誰も辞めていません。明らかに会社の雰囲気が変わり、居心地が良くなっていると思います。このまま、企業文化として根付いていくことを期待しています。

5.教える文化が根付き始めている

――雰囲気が変わったことについて、もう少し詳しく具体的にお聞かせください。

以前はニンジンをぶら下げて「頑張れ」とお尻を叩くだけでしたが、人事制度導入後は「賞与原資は粗利の10%」ということを従業員全員に伝えました。当然、粗利が増えれば増えるほど個々の賞与は増えますから、賞与原資を大きくすることが従業員全員の明確な目的意識になりました。

会議で売り上げや粗利の数字を公開しているため、業績への関心も大きく高まっていると感じます。実際、私が言わなくても夜間に設備を無人で動かす設定を行うシーンが多くなりました。夜間に回せば稼働率が向上し、短納期への対応が可能。原価が下がり、利益にもつながります。

このほか、以下の点でも変わったと感じています。

<教える文化>

現場は従業員同士のコミュニケーションも活発

現場は従業員同士のコミュニケーションも活発

教えるという文化が根付いてきました。以前までは、「背中を見て覚える」という代々受け継がれてきた日本の職人気質のスタンダードな姿が当社でも見受けられましたが、「やってみせる」「やっているところを見る」「アドバイスをする」というのが当たり前になっています。なぜなら「人に教えることが自分の評価、成長点数につながる」からです。しかも、教えることで部下が成長し、粗利益が増えるという成果が出れば、賞与に反映されます。

今では自発的に勉強会を実施するようになりました。より良いやり方を共有し、従業員みんなが成長する環境になってきたと心から実感しています。

<勤務態度の変化>

和気あいあいとした食事会も開催しています

和気あいあいとした食事会も開催しています

当社は体育会系の会社ではありませんが、技術がものをいう工場では、どうしても高圧的な態度をとってしまう従業員を見かけることがあります。しかし、成長シートでは「勤務態度」で、そうしたコミュニケーションの仕方はマイナスの評価となってしまいます。しかも、教えるという文化が根付いてきたことでギスギス感がなくなり、工場全体に和気あいあいとした雰囲気が漂うようになりました。

――金子社長ご自身の定性的効果があれば教えてください。

以前は何をどう指導すべきかが分からず「とにかく頑張れ」でした。今は自分が思う「重要業務」「知識・技術」を落とし込んだ成長シートというツールがあるため、かなり気持ちが楽になりました。思考の整理に役立ちましたし、すべてが可視化されていますから何を教えたらいいのか明確になりました。

6.従業員と企業の成長を考える経営者にはぜひ成長塾を受講してほしい

――人事制度に悩んでいる中小企業に向けて、アドバイスがあればお願いします。

企業の規模に関係なく、従業員の成長なくして企業の成長はないと考えています。大企業・中堅企業であれば人事部門主導で体系化された人事制度のもと、従業員の成長を期待できるでしょう。しかし、日本の全企業数のなかで99.7%(総務省と経済産業省による平成28年経済センサス-活動調査より)を占める中小企業の大半は、人事部門が設置されていません。つまり、社長の頭の中の人事制度だけでは、従業員の成長を期待するのは難しいと言えます。

そんな中小企業の皆様には、成長塾の人事制度をお勧めします。経営者の頭の中を可視化するだけですから、敷居は高くありません。中小企業にこそ導入してほしい人事制度だと思います。

――最後に一言お願いします。

コロナ禍で恵まれた部分はありましたが、松本先生と成長塾の人事制度に出会えていなければ、たくさん受注しても数をこなすことは難しかったと思っています。良いタイミングで出会うことができ、本当に感謝しています。「従業員が成長する仕組みづくり」に奔走されている松本先生の想いに応えるため、当社もその想いを形にできるように努力してまいります。今後ともご指導・ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

株式会社カネコ様、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

※株式会社カネコ様のホームページ

※取材2022年9月