第187話 社員の成長を正確に把握(評価)する方法

2023-12-12 [記事URL]

賃金を上げるためには、社員を成長させなければなりません。社員がどれほど成長したか把握する指標は、一般的に「成果の大きさ」です。しかし、この成果の大きさが社員の成長を正確に表しているかというと、そうとは言い切れない場合が多いでしょう。

私の経験で申し上げると、前勤務先(小売業)の店舗の売り上げはそれぞれ異なり、30万円の店舗と100万円の店舗と500万円の店舗がありました。この3店舗の中では、一般的に500万円の店舗の店長が優秀だと考えるかもしれません。しかし、各店舗を分析した結果、売り上げを構成する「客数」と「客単価」のうちの客数が高かったのです。客単価はほぼ同じでした。

これはお客様が多い立地に店があるから売り上げが高いことを示しています。立地条件が良い店舗を評価することは意味がないでしょう。店舗の成果は客単価で判断しなければなりません。

客単価も、実は「お客様1人当たりの買い上げ点数」と「商品一品当たりの平均単価」に分解することができます。ここまで分解することによって、それぞれの成果を上げるための優れたやり方が明確になってきます。

このように、成果が高いからといって短絡的に「成長した」と評価はせず、正しく分析をしなければならないでしょう。

「成果」というのは「結果」であることを知らなければなりません。成果が高い社員は、自社の社員として守るべき勤務態度を守っています。そして必要な知識技術を持っています。やがて重要業務を遂行できるほどに成長していき、成果を上げています。このプロセスが良くなった結果が成果として確認できるのです。これを一般的に因果関係といいます。

つまり、社員の成長は勤務態度を守っているかどうか、知識技術を持っているかどうか、重要業務を遂行しているかどうか。この3つのプロセスで判断しなければなりません。

成果が大きくなってから判断するのではなく、プロセスが成長しているか日々判断することで、成果がいつ頃上げられるかも分かるようになってきます。

これは上司の指導する内容によっても異なりますので、優れた上司の指導方法を共有化することができれば、どの上司も同じように部下を指導し成果を上げることができるようになるでしょう。

社員の成長のプロセスを点数化することによって、普段の仕事の中から特に優れたやり方を可視化して共有化することができます。さらに、全社員が成長して成長点数が伸びているかどうか確認するため、自社の業績の進捗状況も前もって把握できるようになります。

「成果を上げろ」という部下指導で、部下の成果が上がることはありません。成果を上げるためのプロセスを、しっかりと上司が指導できる体制をつくることが大事です。そのためにも、社員の成長を把握する方法を確立しなければならないでしょう。

社員の成長は今どのぐらいであるか把握できているでしょうか?

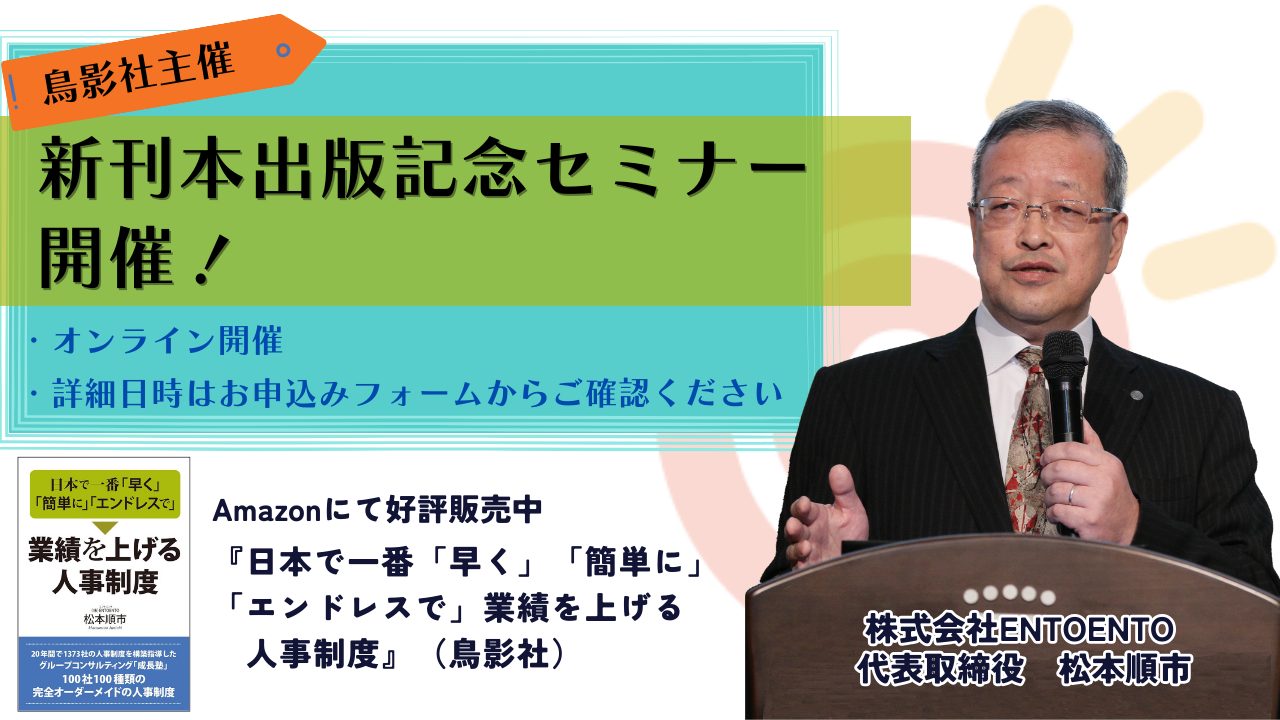

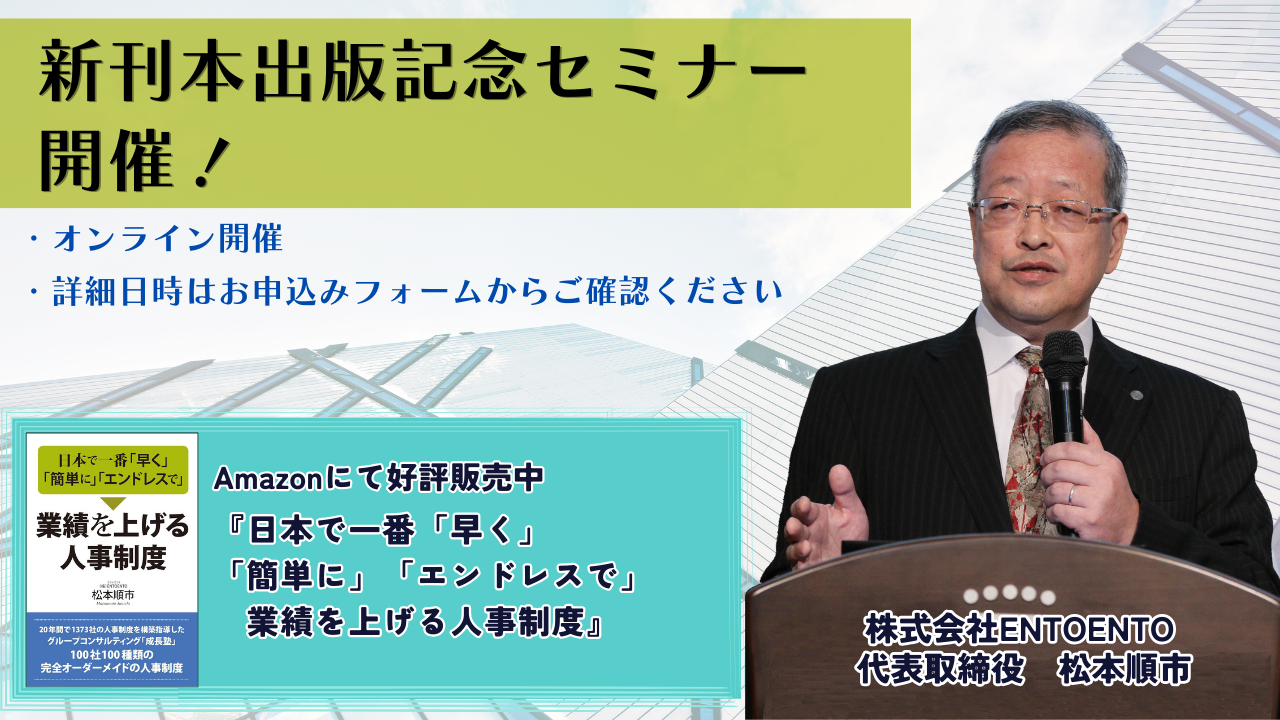

【2024年1月10日】弊社主催の新刊本出版記念セミナー開催!

詳細・お申込みは下部のバナーから(リンク先へ飛びます)

【Amazonにて部門第1位獲得!(10/17)】

日本で一番「早く」「簡単に」「エンドレスで」業績を上げる人事制度

20年間で1373社の人事制度を構築指導したグループコンサルティング

「成長塾」

100社100種類の完全オーダーメイドの人事制度

松順式人事制度(成長制度)とは!

ご購入はこちらから