グリンリーフ株式会社様(有機農産物の栽培・加工・販売 群馬県)

2021-02-12 [記事URL]

2016年、2017年と2年続けて成長塾を受講し、人事制度づくりを学ばれた

グリンリーフ株式会社 代表取締役社長 澤浦 彰治氏に、

その経緯と効果について詳しく伺いました。

●会社プロフィール

社名 グリンリーフ株式会社

所在地 〒379-1207 群馬県利根郡昭和村赤城原844-12

資本金 9,550万円

設立 1994年

従業員数 約200名(グループ全体)

事業内容 有機農産物の栽培・加工・販売

URL

1.生産から加工・流通まで手掛ける農業生産法人

― グリンリーフの会社概要をお聞かせください。

当社は有機栽培にこだわり、群馬の名産であるコンニャクをメインに各種野菜を生産する農業生産法人です。野菜生産のほか、漬け物や冷凍野菜、お料理セットの加工品などの製造も展開。それらを全国のスーパーマーケットや生協、外食産業などのお客様に届けています。

当社は有機栽培にこだわり、群馬の名産であるコンニャクをメインに各種野菜を生産する農業生産法人です。野菜生産のほか、漬け物や冷凍野菜、お料理セットの加工品などの製造も展開。それらを全国のスーパーマーケットや生協、外食産業などのお客様に届けています。

標高300~800m、赤城山の山麓に広がる豊かな大地に適地適作、単品目だけではない輪作体系、ハウス栽培などを取り入れ、生産から加工・流通までを自分たちの手で行っています。また、グループ会社が一体となった明確なトレーサビリティを構築しており、一年を通じて安心・安全な商品を安定してお届けすることができます。

当社の特徴は女性を積極的に採用していることでしょうか。役員も半数は女性です。その理由は、あるとき「小さな子どもを抱える女性は、働きたくてもなかなか採用されない」という話を耳にしたからです。小さな子どもを抱える女性は急な休みや長時間働けないという理由で採用されにくいようですが、我々とすれば、派遣社員を採用するよりも働く意欲が旺盛な女性を採用した方が生産性は向上すると判断しました。そのために、2016年には託児所もつくりました。託児所開設後に十数名の女性を採用していますが、皆さん頑張って働いていただいています。

当社の特徴は女性を積極的に採用していることでしょうか。役員も半数は女性です。その理由は、あるとき「小さな子どもを抱える女性は、働きたくてもなかなか採用されない」という話を耳にしたからです。小さな子どもを抱える女性は急な休みや長時間働けないという理由で採用されにくいようですが、我々とすれば、派遣社員を採用するよりも働く意欲が旺盛な女性を採用した方が生産性は向上すると判断しました。そのために、2016年には託児所もつくりました。託児所開設後に十数名の女性を採用していますが、皆さん頑張って働いていただいています。

今後については、農場に投資をして規模拡大を目指していく予定です。現在、耕作放棄地の増加や農業の再編が進んでおり、業界全体が混沌としている状況です。我々としては、こうした機会だからこそ農場にしっかり投資し、生産性の高い農場をつくりながら農業で従業員が働いて生活できる仕組みづくりを構築したいと考えています。これから5年ぐらいかけて実現させたいですね。

2.曖昧な給与体系を明確にしたい

― 成長塾を受講したきっかけをお聞かせください。

給与体系を明確にしたいという想いがきっかけです。当社は社員およびパートを含め、グループ全体で約200名の従業員が働いています。従業員それぞれのポジションに応じて給与を決めていますが、私の頭のなかにあるものを適用しているだけなので、なにか「モヤッ」とした感じで具体性がありませんでした。たまに従業員から評価方法や将来に向けたキャリアアップについて聞かれることもあるのですが、はっきりとは答えられませんでした。

給与体系を明確にしたいという想いがきっかけです。当社は社員およびパートを含め、グループ全体で約200名の従業員が働いています。従業員それぞれのポジションに応じて給与を決めていますが、私の頭のなかにあるものを適用しているだけなので、なにか「モヤッ」とした感じで具体性がありませんでした。たまに従業員から評価方法や将来に向けたキャリアアップについて聞かれることもあるのですが、はっきりとは答えられませんでした。

また、地域のなかで他社と比較したとき、当社の従業員には高い給与を支払ってあげたいという気持ちがありました。しかし、業績と結びつかない高い給与を支払っていては会社が成り立ちません。従業員の能力が向上して会社の業績が良くなり、同時に給与も上がっていくのが理想です。さらに、事業規模が大きくなり組織化されてきたときに、そこでリーダーになる従業員の給与が上がっていく、新しく部門ができてくればその責任者になった従業員の給与が上がっていく仕組みを構築したいと思っていました。

― その仕組みとは人事制度ということでしょうか。

そうですね。私の頭のなかにある仕組みを具体的に示し、人事制度にしていく必要があると考えました。ところが、具体的にするための手段や道しるべがありません。大企業の成功事例を羅列したビジネス書なども数多く読みましたが、どれも当社にはフィットしないものばかり。当社の経営計画書にリンクしない評価基準や人事制度の話が大半で、参考になりませんでした。

3.人事制度構築のバイブルに感銘を受ける

― 成長塾にたどり着いたきっかけをお聞かせください。

実は松本先生の話は、私の友人が主催したある経営者団体の2012年の講演で拝聴させていただきました。その友人は「松本先生の人事制度は良いよ」と話しており、拝聴した私自身も「これは良さそうだ」と感じました。ただ、このときは人事制度の導入を考えていなかったため、具体的な話には進展しませんでした。

その後、松本先生が執筆された人事制度構築のバイブル『』(日本経営合理化協会)を目にして思い出し、あらためて拝読させていただきました。すぐに「これはいける」と思いました。そこで、さらに十数冊を購入し当社の幹部に配布して読ませました。幹部会議で松本先生の人事制度についての意見を聞き、反対意見がなかったので私と専務が成長塾を受講することになりました。

4.成長塾を2回受講

― いつ成長塾を受講されましたか。

2016年に私と専務が成長塾全6回の講座を受講しました。まず、松本先生が指導されている人事制度の全体像や基本的な考え方を学び、その後に成長支援制度づくり、ステップアップ制度(昇進昇格制度)、賃金制度づくり、人事制度づくり、運用方法などのノウハウを学びました。ただし、1回の受講だけでは理解できないところがあったため、私だけ2017年にもう一度受講しました。

― もう少し詳しく再受講した理由を教えてください。

習得したつもりでも、いざ取り掛かってみると「これはどうすればいいのか」の連続で、なかなか運用するまでには至りませんでした。とくに成長シートで優秀な従業員を可視化することが難しかったですね。例えば、重要業務と知識・技術が一緒になっていたり、同じ成長要素が複数出ていたりと、まとめることが大変でした。

従業員のポジション別に成長シートを作成していたら30種類以上になってしまい、収拾がつかなくなっていたのも運用を妨げる要因でした。例えば、一般の従業員でも製造、開発、総務、経理、栽培、営業、資材、流通、野菜営業、野菜の品質管理、保育などのポジションがあり、さらに一般の従業員をまとめるマネージャーというポジションも加わってきます。農場・工場・食品製造・営業といった大まかなカテゴリーで共通する部分が必ずあるはずと、まとめる作業に必死でした。結局、悩んでいても埒が明かないと思い、再度受講することにしました。

運用の手前まではきていたので、2回目の受講時は具体的な評価の仕方や仕組みなどをピンポイントで学ぶことができました。

5.2019年度から本格的に運用

― 人事制度はすぐに導入されたのでしょうか。

成長塾の受講後、すぐに人事制度を導入しましたが、当時は成長シートづくりに右往左往している状態。本格的な運用は2019年度からです。そのとき、従業員全員に「従業員の成長のための人事制度を導入して働き方を明確にします」というアナウンスもしました。

― 人事制度の導入後、どのような効果を得ることができましたか。

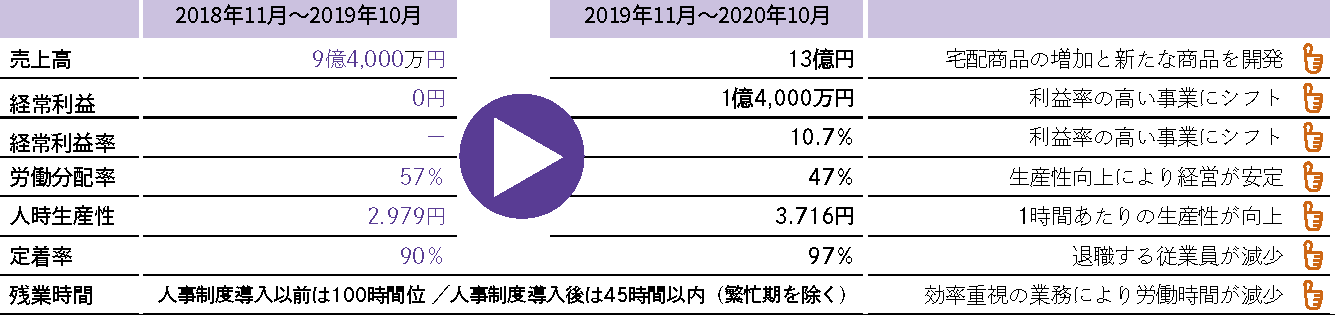

2018年11月~2019年10月期をBefore、2019年11月~2020年10月をAfterとした、成長塾受講による人事制度導入の定量的成果を以下に示しました。

― 2019年11月~2020年10月は売上が大幅にアップされていますね。

新型コロナウイルスの影響で多くの食品関連企業が軒並み業績を下げていますが、当社はスーパーマーケットや生協などの宅配事業が伸びたおかげで業績がアップしました。ただ、売上は市場の状況に左右されることもあるので、あまり重視はしていません。松本先生もおっしゃるように大事なのは粗利益ですね。

2019年から当社は粗利益が高い商品開発に取り組み、今期の売上に貢献した新商品がいくつかあります。また、人時生産性を高める業務の効率化に取り組んだことも大きかったですね。当社としては、売上よりも粗利益が大幅に増加したことに満足しており、それこそが今回の人事制度導入の大きな成果だと思っています。

6.従業員同士が意見を出し合う効率改善活動を開始

― 人時生産性を高める業務の効率化について詳しくお聞かせください。

松本先生の人事制度は、人時生産性を高めることを重要視していますから業務の効率化は必須。しかも、2019年度は退職者が多かったこともあって、業務の効率化は最重要課題でした。

松本先生の人事制度は、人時生産性を高めることを重要視していますから業務の効率化は必須。しかも、2019年度は退職者が多かったこともあって、業務の効率化は最重要課題でした。

そこで、従業員同士が意見を出し合う月2回の改善会議を設け、小さな改善を積み重ねていく効率改善活動を開始。具体的な効率改善活動としては、事務業務における1件あたりの伝票処理の短縮化に取り組みました。処理のフローや伝票の形式を変えることで、2019年は4分28秒だったのに対し2020年は3分47秒に短縮。これによって生み出された時間は、別の事務業務にあてること

ができます。

ほかにも以下のような改善を行いました。

ほかにも以下のような改善を行いました。

・輸送運賃を下げるため、Excelで表を作成して最安値を算出

・商品に混入ミスがないようにシールを貼って対応

・検品のスピード向上を図るため、パレットから台車に変更

・処理の手法を変更して野菜のスライス時間を短縮

さらに、効率改善活動に対して「どこが良かった・どこが悪かった・次はこんな改善をしよう」といった意見を出し合う業績評価会議を毎月1回実施。これによってPDCAのサイクルが回り、業務が日々効率化されていきました。

7.従業員一人ひとりから高いモチベーションを感じる

― 澤浦社長から見た定性的な効果についてはいかがでしょうか。

従業員のモチベーションが高まったと感じます。仕事のやりがいに加え、それにともなった所得の向上、この2つがモチベーションに欠かせない要素だと思っていますが、今回の人事制度の導入によってそれがもたらされたと考えています。

仕事のやりがいとは、前述した効率改善活動の部分にあたります。自ら効率改善活動に関わって成果が見えれば、従業員は大きなやりがいを感じます。すぐに成果が見えなくても、改善会議や業績評価会議を通じて部門内でのコミュニケーションが活発化されますので、積極的に仕事に参加している感覚が強いと思います。

所得については、業務が効率化され、人時生産性が高まり、粗利益が増えれば、それが給与に反映されることを従業員全員に対してオープンにしました。「粗利益が多くて労働経費が少なければ賞与原資が増える」「粗利益が少なくて労働経費が多ければ賞与原資が少なくなる」という単純な構造ですが、仕事も給与も可視化できたおかげで従業員一人ひとりから高いモチベーションを感じます。私としても、みんなが同じ方向に向き始めたことに大きな期待感を抱いています。

― 業務の効率化で残業時間は減っていますか。

成長塾の受講以前は、残業が1か月あたり100時間を超えるのが当たり前でした。今となってはお恥ずかしい話ですが、1か月120時間の残業をして「よく働いた」といって褒めていたほどです。しかし、人時生産性を追及するようになってからは、繁忙期を除いて残業は原則45時間以内としました。労働時間が短くなっても給与は下げない方針を従業員に伝え、効率的な短時間労働で結果を出す働き方にシフトしたわけです。これにより、従業員は疲弊することなく、いつもフレッシュな気持ちで業務に臨めるようになりました。

8.ポジショニングによる働き方を前進させる

― 今後の事業展開をお聞かせください。

当社はもともとポジションに応じた給与を設定していましたが、松本先生の「一人ひとりに働き方を選ばせてカスタマイズしていけばいいんですよ」という話を参考に、ポジショニングによる働き方をさらに進める予定です。すでに、フルタイムで働ける総合職、専門的な仕事ができる一般職、子育てなどによる時間制限がある限定職という3つの働き方は選択できるようになっています。

3つのポジションはベースとなる成長給が異なります。例えば、限定職の従業員は早く帰宅したり、子どもの病気などによる突然の休暇が許されている分、総合職や一般職の従業員よりも成長給は低く設定されています。こうしたポジショニングを設定することで、子どもを持つ女性は堂々と働ける、そして堂々と休めるわけです。ポジショニングはすべての従業員にオープンになっており、給与の部分で公平性を担保していますから不平不満は出ていません。

このポジションによる成長給のほか、勤続給、成績給、特定時間給、皆勤手当などを整えた新たな給与制度を2021年4月から運用する予定です。

9.すべてが連動し線となって結びつく素晴らしい人事制度

― 人事制度に悩んでいる企業に向けて、御社からアドバイスがあればお願いします。

まず、いろいろ考えるよりも松本先生の人事制度を導入した方が良いと思います。受講して運用し始めると「できていないこと」がたくさんあることに気づきます。「できていないこと」が分かったら「どうしたらできるか」一つずつ解決していくことが大事。それが自ずと従業員の成長とともに会社の業績に反映されていきます。こんな具合に、すべてが連動し線となって結びついているのが松本先生の人事制度の素晴らしいところですね。

― 最後に今後の人事制度の運用についてお聞かせください。

実質2年の運用だけでこれだけの結果が出たわけですから、松本先生には本当に感謝しています。もちろん、人事制度の仕組みに完璧はありません。成長シートについても、これから随時更新していく必要があると思っています。松本先生に助言をいただきつつ、当社にとって最適な人事制度づくりをブラッシュアップしていきたいと考えています。引き続き、よろしくお願いいたします。

グリンリーフ株式会社様、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

※

※ 取材 2020年11月

当社は有機栽培にこだわり、群馬の名産であるコンニャクをメインに各種野菜を生産する農業生産法人です。野菜生産のほか、漬け物や冷凍野菜、お料理セットの加工品などの製造も展開。それらを全国のスーパーマーケットや生協、外食産業などのお客様に届けています。

当社は有機栽培にこだわり、群馬の名産であるコンニャクをメインに各種野菜を生産する農業生産法人です。野菜生産のほか、漬け物や冷凍野菜、お料理セットの加工品などの製造も展開。それらを全国のスーパーマーケットや生協、外食産業などのお客様に届けています。 当社の特徴は女性を積極的に採用していることでしょうか。役員も半数は女性です。その理由は、あるとき「小さな子どもを抱える女性は、働きたくてもなかなか採用されない」という話を耳にしたからです。小さな子どもを抱える女性は急な休みや長時間働けないという理由で採用されにくいようですが、我々とすれば、派遣社員を採用するよりも働く意欲が旺盛な女性を採用した方が生産性は向上すると判断しました。そのために、2016年には託児所もつくりました。託児所開設後に十数名の女性を採用していますが、皆さん頑張って働いていただいています。

当社の特徴は女性を積極的に採用していることでしょうか。役員も半数は女性です。その理由は、あるとき「小さな子どもを抱える女性は、働きたくてもなかなか採用されない」という話を耳にしたからです。小さな子どもを抱える女性は急な休みや長時間働けないという理由で採用されにくいようですが、我々とすれば、派遣社員を採用するよりも働く意欲が旺盛な女性を採用した方が生産性は向上すると判断しました。そのために、2016年には託児所もつくりました。託児所開設後に十数名の女性を採用していますが、皆さん頑張って働いていただいています。 給与体系を明確にしたいという想いがきっかけです。当社は社員およびパートを含め、グループ全体で約200名の従業員が働いています。従業員それぞれのポジションに応じて給与を決めていますが、私の頭のなかにあるものを適用しているだけなので、なにか「モヤッ」とした感じで具体性がありませんでした。たまに従業員から評価方法や将来に向けたキャリアアップについて聞かれることもあるのですが、はっきりとは答えられませんでした。

給与体系を明確にしたいという想いがきっかけです。当社は社員およびパートを含め、グループ全体で約200名の従業員が働いています。従業員それぞれのポジションに応じて給与を決めていますが、私の頭のなかにあるものを適用しているだけなので、なにか「モヤッ」とした感じで具体性がありませんでした。たまに従業員から評価方法や将来に向けたキャリアアップについて聞かれることもあるのですが、はっきりとは答えられませんでした。

松本先生の人事制度は、人時生産性を高めることを重要視していますから業務の効率化は必須。しかも、2019年度は退職者が多かったこともあって、業務の効率化は最重要課題でした。

松本先生の人事制度は、人時生産性を高めることを重要視していますから業務の効率化は必須。しかも、2019年度は退職者が多かったこともあって、業務の効率化は最重要課題でした。 ほかにも以下のような改善を行いました。

ほかにも以下のような改善を行いました。