阿部鋼材株式会社様(鋼材の切断および加工販売 北海道)

2023-10-11 [記事URL]

従業員の成長を正しく評価し、従業員のベクトルをひとつの方向に向かせるため、成長塾を受講し人事制度づくりを学ばれた阿部鋼材株式会社 代表取締役社長 阿部 大祐氏に、その経緯と効果について詳しく伺いました。

●会社プロフィール

社名:阿部鋼材株式会社

所在地:〒063-0830 北海道札幌市西区発寒10条11丁目2番14号

代表者:代表取締役 阿部 大祐

資本金:4,500万円

設立:80名(2023年4月現在)

社員数:90名(契約社員・パートを含む)

事業内容:鋼材の切断および加工販売

URL:https://abekouzai.jp

1.切板加工を主軸に曲げ加工や溶接加工も展開

――阿部鋼材株式会社の会社概要をお聞かせください。

当社は1951年、私の祖父が創業した鋼材の切断および加工・販売の会社です。業務の半数以上は、大型レーザー切断機やプラズマ切断機、ガス切断機、シャーリングマシンなどを使って鋼板を切断する切板と呼ばれる加工です。切板の用途は建築用がメインですが、プラントメーカーからも依頼があります。そのほか、鋼板やステンレスの曲げ加工・溶接加工も当社を支える業務で、これらさまざまな鋼材加工技術を駆使した「トンネルの骨組みとなる支保工(しほこう)」の製作は、当社の大きな柱となっています。グループには、上部が柵状になっている水路(柵渠:さっきょ)のコンクリート部分を造るコンクリート2次製品会社もあります。

北海道札幌市の本社。製造は石狩工場、発寒工場で行う

北海道札幌市の本社。製造は石狩工場、発寒工場で行う

当社は会社の姿勢を「新価値創造支援業」という言葉で表現してます。お客様が製品・商品を通してこの世に生み出そうとする価値を、当社の技術力や提案力で全力サポートしていこうという想いを込めた言葉です。これからも、お客様から必要とされる会社であり続けるために、日々研鑚を重ねていく所存です。

――阿部社長が阿部鋼材に入社された経緯をお聞かせください。

1996年4月に入社し、2015年に代表取締役に就任しました。父が二代目、私で三代目となります。事業承継は頭にあったものの、大学を出てから工業系機械メーカーの会社に就職しました。少なくとも5年はその会社で働くつもりでしたが、会長(祖父)の病気を機に2年ほどで地元に戻り、阿部鋼材に入社しました。

2.現場を見ずに従業員の処遇を決めるやり方に疑問

――成長塾を受講された背景をお聞かせください。

私が社長に就任する前、当時は社長である父が全従業員の処遇(昇給・賞与)を決定していましたが、その決め方に疑問を抱いていました。処遇の算出方法は父の頭の中にあるソロバンのみ。従業員の働きぶりは見ていません。当然、従業員からは「現場を見ずにどうやって評価しているのか」とクレームがあります。それに対し、「見ているから、ちゃんと伝えているから」と何とか私が従業員をなだめている状況でした。

父がどうやって評価しているのか、私なりに考察しました。すると、最初の印象が後々の評価にもつながっているようでした。例えば、最初の面談や業務の取り組みでAさんは仕事ができる人、Bさんはあまり仕事ができない人という判断を下してしまうと、それがずっと後々まで影響していきます。実際は1~2年経過すると、AさんとBさんの業務成果が逆転していることはよくあることです。しかし、そうした現場を見ていませんから、それが処遇に反映されることはありません。Aさんは仕事ができる人、Bさんはあまり仕事ができない人のまま、ずっと評価し続けるわけです。もちろん、私としては現在の業務とマッチした評価をすべきだと感じていました。

もうひとつ、会社としてまとまりがない点も問題視していました。従業員それぞれに個性があるのは良いことですが、それが野放しになっている状態。ベクトルがバラバラでしたから、どうにかしてひとつの方向にまとめていきたいと思っていました。いろいろ思案し、最終的に行き着いたのが人事制度です。私が社長に就任したら、すぐに人事制度を導入しようと考えていました。

3.求めたのは従業員の業務をありのまま評価する人事制度

――成長塾の受講に至った経緯をお聞かせください。

社長に就任して早々に人事制度の導入に取り掛かりました。まずは、以前から当社に協力いただいているコンサルタントにお願いし、その方が推奨する人事制度のプログラムを当社用にアレンジして導入することにしました。ところが、当社には合わない人事制度だということがすぐに分かりました。

合わない理由は「理想の人材像」というのが要因です。「理想の人材像」に照らし合わせてあなたは何点という人事制度だったため、いくら優秀な従業員でも、理想像に近づくことはあっても理想像になることはありません。つまり、永遠に100点にはならない仕組みでした。当社に必要なのは理想像を追い求める人事制度ではなく、ありのままの現実を評価する人事制度だということにあらためて気づかされました。

多様なニーズに応える切板加工の様子

多様なニーズに応える切板加工の様子

そんなとき、若手経営者向けセミナーなどを通じて社長業を支援する企業を経由し、松本先生が主催する成長塾の案内を入手。人事制度を上手く運用できていないこともあり、すぐに受講してみたいと思いました。北海道から会場となる東京までは遠いと思いましたが、人事制度の導入は当社の最重要課題ですから、私と営業マネージャー、工場長の計3人で2017年12月に受講させていただきました。

――成長塾を受講し、どのような印象を持ちましたか。

「それぞれの部門の業務を可視化する必要がある」というのはまさにその通りだと思いました。一方で、その可視化が本当に処遇につながっていくのかという疑問はありました。ただ、現時点で人事制度導入の障壁はありませんから、まずは「松本先生の教え通りにやってみる」というのが受講した3人の結論でした。

――人事制度の導入プロセスと現在の運用状況を教えてください。

製造、営業、工務、総務、購買、エンジニアリングの部門ごと、一般職、中堅職、管理職の3階層に分けて成長シートを作成。計18の成長シートをもとに2018年5月から仮運用を開始しました。一年後には処遇にも結びつく本運用を開始。また仮運用以降、上司と部下が面談を行うフィードバックと成長支援会議は実施し続けています。

4.人事制度導入後は粗利や人時生産性が大きく向上

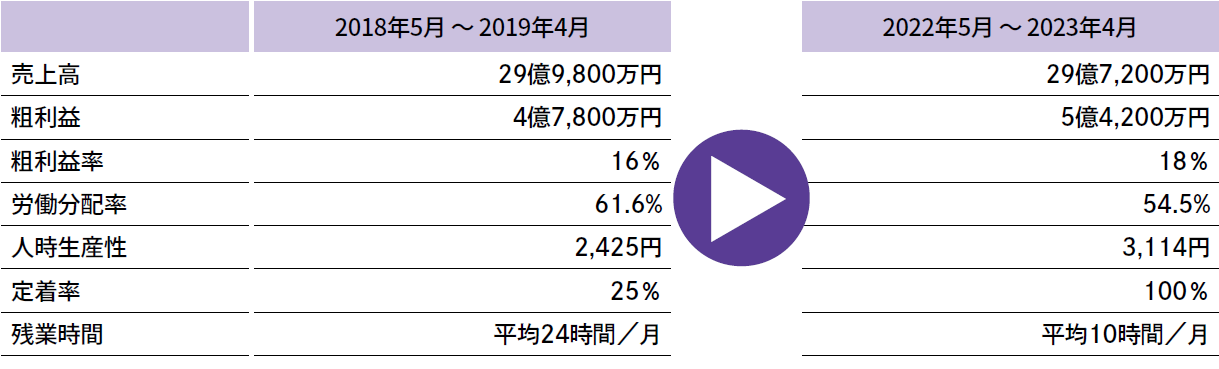

――人事制度導入後の定量的効果をお聞かせください。

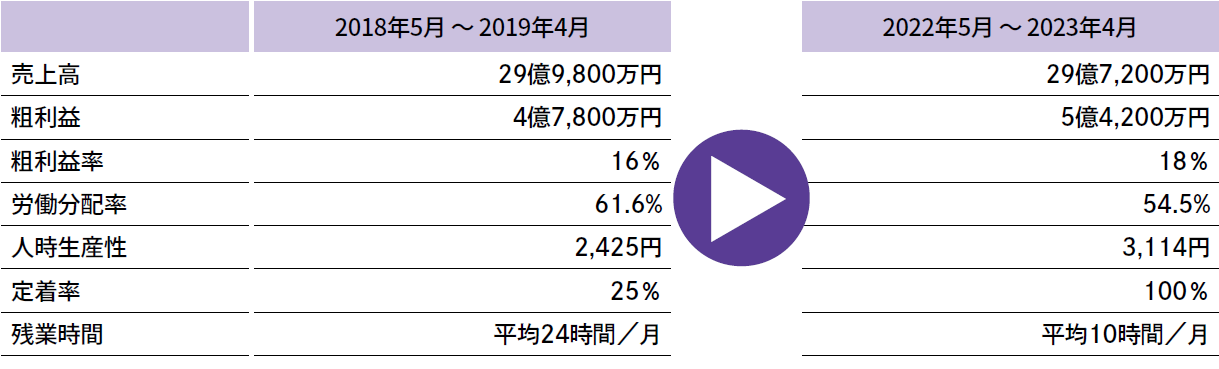

2018年5月~2019年4月をBefore、2022年5月~2023年4月をAfterとし、成長塾受講直後と直近の状況を比較した定量的効果を以下に示しました。売り上げはあまり変わっていませんが、粗利や人時生産性などは大きく向上しています。これは成長塾が重視する人時生産性を追い求め、効率化を図った結果です。

また、人事制度導入後は残業時間が減り、定着率が向上するという好循環も生まれています。もちろん、忙しいときは残業もありますが、「帰ることができるときは帰る」を徹底。各部門独自にノー残業デーも設定しています。従業員の様子を見ていると、仕事のメリハリの付け方が良くなったと感じます。その結果だと思いますが、2022年度入社の社員は現時点で誰も会社を辞めていません。入社しても会社に残るのは25%程度だった2018年5月~2019年4月期と比べると、会社の環境は大きく変わったと思います。

5.3回目までのフィードバックを社長自ら実施

――阿部社長が考える人事制度導入の成功の秘訣などはございますか。

秘訣かどうかは分かりませんが、従業員の反応を確かめたかったこともあって、3回目までのフィードバックはすべて私が行いました。15~20分のフィードバックを約80名の従業員全員と行うわけですから、容易ではありませんでした。でも、やって良かったと思っています。

最初のフィードバックは「面倒くさい」「また社長はコンサルタントを入れて何か始めた」といった雰囲気で訝しんでいる様子。まずは従業員に人事制度導入の話をするわけですから、それも当然だと思います。ISOの取得や5S活動のときも、コンサルタントを入れて全社的な取り組みを行っていましたから、かなり社長はコンサルタント好きと思われたかもしれません。

鋼板・形鋼の曲げ加工、溶接組立加工の現場

鋼板・形鋼の曲げ加工、溶接組立加工の現場

2回目のときは従業員に落ち着きが見られました。ですが、まだお互いに様子を伺っている状況。3回目になると、成長シートを通じて従業員の頑張りが見えてきます。それを従業員に伝えると、とても喜んでくれます。私自身、そこで可視化の重要性を実感することができました。4回目以降は中堅職、管理職の成長を促すため、彼らに任せていますが、私としては非常に貴重な時間だったと考えています。

6.成長支援制度が新卒採用に大きな効果を生む

――そのほか、人事制度導入のメリットと感じるところはございますか。

業務内容が可視化されると、従業員自身の進む道も見えてきます。それをもとに多くの従業員が成長しようと頑張ってくれますから、会社にまとまりが出てきたように思います。これだけでも、人事制度を導入して良かったと感じてます。そのほか、以下の点も人事制度導入のメリットとして挙げさせていただきます。

<公平な処遇に納得感>

この人事制度は、成果を上げた人が昇給・賞与・昇格という処遇の恩恵を受けることができる仕組みです。性別や年齢は評価の対象ではありません。作為的なものが入る隙間はありませんから、従業員から高い納得感が得られています。

<複数の目によるチェック>

人事制度導入以前は社長の頭のなかだけで評価と処遇を決めていましたが、人事制度導入後は成長支援会議を通じ複数の目で何重にも評価のチェックが入り、成長シートをもとにしたフィードバックの明朗な仕組みで評価されれば、従業員も納得しないわけにはいきません。

<新卒採用時に活用>

成長塾の受講直後から新卒社員を採用するようになりました。その選考プロセスで、工場見学と同時に勤務態度・知識技術(スキル)・重要業務を期待成果(数値)として評価する成長シートをベースとした成長支援制度の話をさせていただいています。すると、学生の皆さんは一様に安心した様子で頷いてくれます。実際、この数年間、毎年数名ずつの新卒社員を採用することができ、今では工場の大きな設備を自由自在に操っています。

現在は、中途採用にも成長支援制度を活用。これにより、工場の経験がなくてもキャリアプランを描けますし、食品会社や旅行会社にいた人が営業で活躍することも可能です。

7.システム導入による効率化にも取り組む

――現在、取り組んでいらっしゃることはございますか。

工場ですから、やはりシステム導入による効率化ですね。設備や機械でできることなら設備や機械に任せようという発想で、先日も品番を印字する設備を導入しました。切板の場合、切った鋼板に一枚ずつ水性のペンで品番を書かなければならないのですが、それが1,000枚もあると非常に時間がかかり、従業員の負担にもなります。

そこで、導入したのがこの設備です。効率化を図れば業務にゆとりが生まれ、別の業務に取り組むこともできます。それらが積み重なっていけば人時生産性が向上。さらに業務の属人化を排除することも可能です。 工場と連携し、納期・工程管理やCAD設計を行っている現場

工場と連携し、納期・工程管理やCAD設計を行っている現場

8.成長塾の人事制度は従業員に安心感を与える仕組み

――人事制度に悩んでいる企業に向けて、御社からアドバイスがあればお願いします。

成長塾の人事制度は、従業員に安心感を与えることができる重要な仕組みだと思っています。実はリーマンショックのあおりを受け、2011~13年にかけて3年連続で赤字を出したことがありました。当時は社内に大きな不安感が漂い、かなりの危機感を覚えました。しかし現在は、従業員の評価に応じた処遇を仕組み化した人事制度があるため、またリーマンショックのような試練があったとしても、社内に不安感が漂うことはないと思っています。ですから、他の経営者から成長塾の人事制度について問い合わせがあった場合、いつも「おすすめですよ」と答えています。

――最後に一言お願いします。

こうした人事制度の仕組みを考案していただき、非常に感謝しています。社長の頭のなかにある雑然とした諸問題を、うまく紐解いて可視化できるところは凄いの一言です。もっと全国の中小企業の経営者に広げて欲しいと思っています。今後とも、引き続きよろしくお願い致します。

阿部鋼材株式会社様、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

※阿部鋼材株式会社様のホームページ(https://abekouzai.jp)

※取材2023年6月