株式会社群協製作所様(継手、レーザー加工機消耗品製造販売、機械販売 群馬県)

2022-02-02 [記事URL]

矛盾がなく、すべての従業員が納得する人事制度をつくりたいという想いから、成長塾で人事制度を学ばれた株式会社群協製作所 代表取締役 遠山 昇氏に、その経緯と効果について詳しく伺いました。

●会社プロフィール

会社名 株式会社群協製作所

所在地 〒370-0031 群馬県高崎市上大類町392-2

代表者 代表取締役 遠山 昇

資本金 1,000万円

設立 1963年10月

社員数 50名(パートを含む)

事業内容 継手製造販売、レーザー加工機消耗品製造販売、機械販売、その他

URL http://www.gunkyo.co.jp/

1.継手とレーザー部品の精密旋盤加工技術に特化

―― 群協製作所の会社概要をお聞かせください。

当社は1963年、私の父が群馬県高崎市に銅管継手メーカーとして設立した会社です。

継手とは二個の機械部品をつなぎ合わせるジョイント部品で、一般的には水道管などに用いられています。当社が手掛ける継手は、空気圧や油圧など主にプラント関係の工業用として用いられるもので、とくに設立当初の高度成長期は多くの需要がありました。

その後、精密旋盤加工の技術を活かし、レーザーの分野に進出しました。当社が手掛けるのはレーザーのノズル部分で、この部分を旋盤という設備機械で製作します。レーザーは美容整形やレーシックなどで我々の日常でもお馴染みかと思いますが、当社が手掛けるのは鉄板を切る3~5kWの高出力レーザー。こうしたレーザーのノズルは利用頻度に合わせて消耗していきますから、定期的な交換が必要になってきます。そこで当社が、素材に銅を用いた高品質なノズルを開発し、多くの生産現場に提供しています。

当社の成長・発展の原点は、経営理念「和を以って製造業となす」の精神。これからも新規需要の開拓や新製品の開発に積極的に取り組み、より多くの“群協製作所ファン”のご期待にお応えしながら持続的成長を目指してまいります。そして、当社はお客様により近いところで製品を生産し、安定的に供給していくという考え方を基本に製造・販売体制の強化に努めて行く所存です。

2.大手メーカーや海外で働いた経験を持つ

―― 遠山社長の経歴をお聞かせください。

群協製作所に入社したのは1989年、私が29歳のときです。それまでは、大学の工学部でエンジニアの勉強をして制御・計測機器の大手メーカーに就職し、生産技術の仕事をしていました。

就職して3年間ほど経ってから父に「帰ってこい」と言われましたが、その声を振り切り、思い切って会社も辞めてワーキングホリデービザを取得。実はあの頃「もっとグローバルな仕事をしたい」と思っていました。オーストラリアとアメリカに行き、現地で働いて生の英語に触れることができたのは本当に良い経験でした。

こうしたさまざまな経験を経て群協製作所に入社し、2008年の4月に代表取締役に就任しました。

3.従業員が納得する制度で会社をまとめたい

―― 成長塾受講の背景となった課題をお聞かせください。

どの中小の製造業も一緒だと思いますが、やはり社長の鶴の一声でルールが決まってしまうところが課題でした。それが原因で、あちこちで矛盾も起きていました。顕著だったのは給与です。当時、従業員は中途入社がほとんどで、給与は前職の給与プラス1万円というざっくりとした決め方でした。例えば、前職で25万円をもらっていたら26万円を給与として支払っていました。

能力に応じて決めているわけではありませんでしたから、給与の低い従業員が給与の高い従業員に設備の使い方や業務フローを教える場合も多々ありました。いくら社長が決めたこととはいえ、従業員の納得感は薄かったと思います。

もうひとつ、入社してからずっと考えていたのが工場の環境改善です。入社したばかりの頃は、昭和の職人気質が強い会社で「良いものをつくれば何をやってもいい」という風潮がありました。そのため、工場のなかは散らかっており、私には耐えられませんでした。

そもそも私は最初に就職した大手メーカーでトヨタ生産方式を叩き込まれており、「良い製品をつくるにはきれいな職場が必須」という意識がありました。実際、さまざまな経験を積み、環境が良くない会社は「業績が伸びない」「倒産の可能性がある」ことも理解しています。

これらをすぐに解消したい思いはありましたが、結局従うのは社長である父の言葉。というのも、苦労もせず部長になって次は社長に就任する私に従業員一同、面白くない気持ちがあったようです。そこで、私は「自分が社長になったときには従業員が納得する人事制度をつくって会社を、そして従業員を引っ張っていきたい」と考えていました。それが成長塾の受講に至った背景になります。

―― 成長塾との出会いを教えてください。

とりあえず、人事制度に関するさまざまな本を読みました。そのなかで出会ったのが松本先生の本でした。最初に購入した本のタイトルは思い出せませんが、松本先生の本はほとんど購入させていただいています。

その後、対面で学べる成長塾の案内をいただき、直接松本先生の話を聞きたいと思って、2008年4月の代表取締役就任とほぼ同時に62期生として成長塾を受講しました。私には少し難しいところがあったため、2回受講させていただき、トータル1年ぐらいかけて人事制度を学びました。

4.勤務態度と教えることを評価する点に感銘

―― 実際に成長塾を受講された印象をお聞かせください。

本当に素晴らしい人事制度だと思いました。とくに感銘を受けたのが、勤務態度が成長シートで大きな割合を占めていたこと。

父は「良いものをつくれば多少勤務態度が悪くても構わない」という考え方だったため、「身の周りを整理整頓しない」「遅刻をする」「従業員同士のいざこざ」といったことにも目をつぶっていました。

しかし、この人事制度を導入すれば、勤務態度が悪い従業員は点数も給与も上がりません。これならきっと、労働環境を改善できると思いました。

もうひとつ、人に教えることを評価する点も、私が求めていたものと合致しました。前述した通り、昭和の職人気質が強い会社でしたから、技術は「教えない」「人から盗め」が基本。経験が浅い従業員は、技術を習得するまでに時間がかかりました。その点、成長塾の人事制度は「その業務を優れたやり方で実施していた」だけなら4点ですが、「その業務を優れたやり方で実施しており、他の従業員にも教えていた」なら5点になります。つまり、技術がある従業員が給与を上げるには、他の従業員に教えなければならないのです。この人事制度なら、従業員の技術向上をスピードアップできると考えました。

―― 受講後の運用をお聞かせください。

受講後の半年後に1年間の仮運用を行い、その後、本運用に移行しました。人事制度の導入にあたり、ほとんどの従業員は賛成してくれましたが、一部には反発する従業員もいました。時間をかけて説得した結果、その反発してきた従業員は辞めませんでしたが、数人の若い従業員は退職しました。

そもそも私が入社した当時の従業員数はわずか12名で、社長になった頃は30名強、現在は50名に増えています。従業員が増加するなかで人事制度はガバナンスの要ですから、このときの数名の退職者はとても残念ですが、致し方ないと思っています。

5.成長シートを運用し続けてリーダーの成長を感じる

―― 成長シートが根付いてきたと感じたのはいつぐらいからですか。

5年ぐらい経過してからだったと思います。リーダーの立場にある従業員の成長で実感しました。

それまでは私が成長シートを作成していましたが、ある日、主任や係長といったリーダーの立場にある従業員から「成長シートのこの部分をこうしませんか」と提案がありました。現場のことは現場で指揮を取るリーダーがよく分かっていますから、私はすぐに「とても良い傾向」だと思いました。同時に「成長シートが根付いてきた」と感じた瞬間でもありました。

現在の成長シートづくりはそれぞれの現場のリーダーに任せ、私が承認して正式採用になる仕組みになりました。

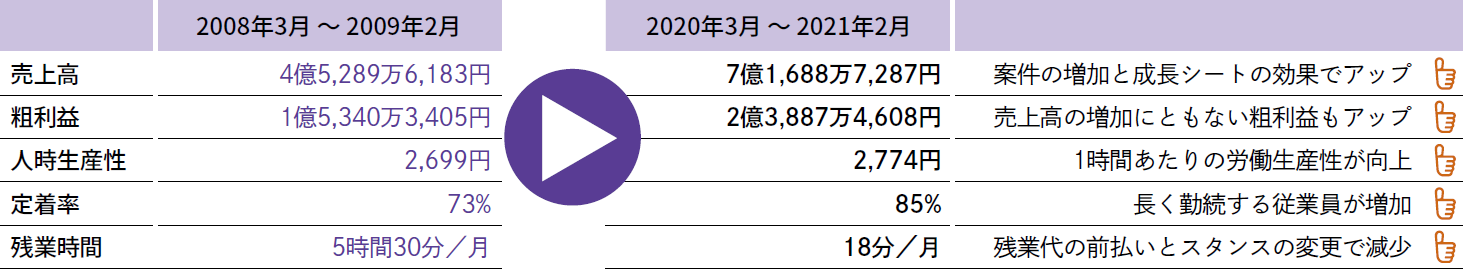

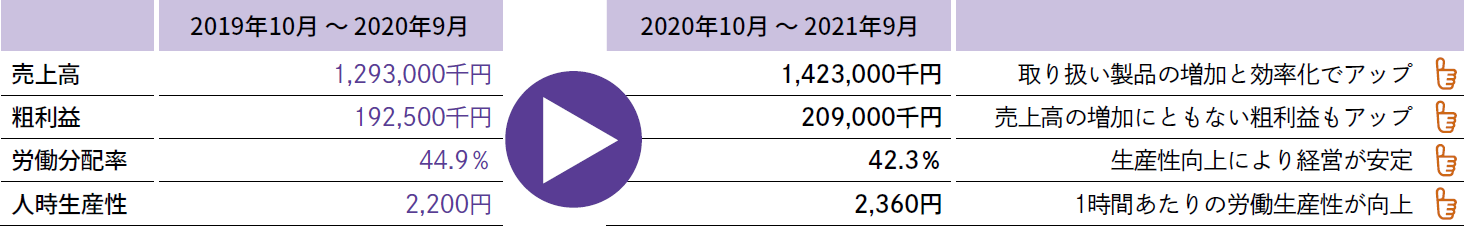

―― 人事制度の導入後、どのような定量的効果を得ることができましたか。

導入直後の2008年3月~2009年2月をBefore、直近の2020年3月~2021年2月をAfterとして比較した定量的成果を以下に示しました。

6.成長シートが重要な役割を果たす

―― 売上高が大きく向上していますが、その要因をお聞かせください。

私や役員の営業の成果という部分も少なからずありますが、何よりも従業員の頑張りが売り上げに大きく貢献しています。

もちろん、重要業務を遂行するためには、さまざまな知識や技術、経験が必要になります。以前なら知識や技術、経験は一部の従業員の特権だったわけですが、現在は従業員の隅々まで浸透しています。現にその結果が売り上げに反映されています。

そして、従業員の隅々まで浸透させる重要な役割を果たした要因こそが成長シート。成長シートがなければ、今の当社に姿はなかったと実感しています。

7.海外を例に残業しない働き方を実現

―― 表では残業がほとんどなくなっていますが、その要因もお聞かせください。

海外で働いた経験が生きています。高度成長期真っ只中の大手メーカーで働いていた頃は私自身も夜遅くまで残業していましたが、オーストラリアとアメリカに行って働くことの概念が180度変わりました。

オーストラリアやアメリカでは残業という考え方がなく、夕方の5時には普通に帰ってしまいます。そして、ショッピングや食事、映画などを楽しむわけです。かなりのカルチャーショックでしたが、同時に「日本でもこんな働き方をしたい」と心から思いました。

群協製作所も入社当時はかなり残業がありましたが、私が部長になったあたりから残業時間の減少に向けて対策をしてきました。ただ、いくら残業を制限しても、顧客から大口の発注があれば、納期に間に合わせるために残業せざるを得ません。

そこで、会社のスタンスも変えました。それは、大手企業の下請けではなく、自社製品を売るメーカーとして自立するスタンスです。会社運営を方向転換するわけですから、簡単ではありません。しかし、すべてではないにしても、メーカーなら自社で価格を設定でき、出荷量も在庫量も納期も決められます。そして、働き方も決められるのです。

最初はいろいろと大変でしたが、徐々に割合は変わっていき、現在は自社製品が9割、下請けが1割までのところまで改革することができました。もちろん、人事制度が掲げる人時生産性の向上も、こうした業務のシフトに大きく寄与しています。

今は夕方5時のチャイムが鳴れば従業員全員が帰宅の準備に取り掛かり、5時半になれば誰もいません。まさに、私が海外で体験した働き方を群協製作所で実現することができています。

8.公平な従業員の評価とともに工場の環境も大きく改善

―― 人事制度を導入して課題は解決できたのでしょうか。

成長等級と成長点数によって評価される人事制度の仕組みにより、勤務態度を遵守して知識・技術を習得し、重要業務を遂行する従業員が公正・公平に昇給・賞与が得られるようになりました。

さらに当社は売上高の2%を賞与原資に設定。どんなに業績が悪くても賞与が出る仕組みにしました。そして、従業員ごとのプラスアルファの賞与は粗利益から出すようにしています。

これに合わせ、月1回、全体朝礼で先月の売り上げと内訳を細かく発表するなど、売り上げもオープンにしています。おかげさまで、従業員から不平・不満は出なくなりました。

工場の環境も大きく改善されました。勤務態度が評価の対象になるため、「塵一つ落ちていない」と言っても過言ではないほど、工場のなかはきれいになりました。いつ顧客が来社しても恥ずかしくない環境になったと思います。

9.中小の製造業こそ成長塾の人事制度は最適

―― 人事制度に悩んでいる企業に向けて、御社からアドバイスがあればお願いします。

当社のような中小の製造業こそ成長塾の人事制度は最適だと考えます。私も同業の方々に成長塾をすすめていますが、ほとんどが面倒くさがってやりたがりません。本当に騙されたと思って一度やってみてほしいですね。

社長や職場のリーダーの想いがこもった成長シートにそって従業員が育ち、それが会社の成長につながっていく様子を想像してみてください。それが成長塾で叶います。

群協製作所様、お忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

※ 株式会社群協製作所様のホームページ

※ 取材 2021年11月